人类的思想与知识是文明延续与进步的基石,但如何将这些复杂而庞杂的内容以一种直观、系统、且有意义的方式呈现,历来都是一项极具挑战性的任务。随着人工智能、自然语言处理以及大数据技术的飞速发展,科学家和研究者开始尝试将人类所有的思想进行可视化,打造一幅宏大的知识地图。本文将围绕这一前沿话题展开分析,结合现实案例与理论探讨,勾勒出如何系统整理和呈现人类知识的多维画卷。首先,对人类知识和思想进行时间标记是其中最基础的一步。虽然信息的产生与传播常伴随时间的推移,但现实情况中,给每一段知识内容准确打上时间标签,并非总是易事。通过对文本的出版时间、创作背景以及语言风格的分析,可以估算较为接近的时间点,使思想在时间轴上得以映射。

时间标签为后续构建思想链条、动态追踪知识演变提供了重要依据。传统的区块链技术被引入用于存储思想的流动和衍生,将短小的思想碎片和较长的深度思考分门别类,分别构建不同的链条。每一个链条记录思想的产生、传递和变革,形成一条按时间顺序排列且带有逻辑关系的知识流。虽然区块链技术具有去中心化和不可篡改的特性,但是否完全适用于思想可视化,仍需结合实际需求予以权衡。对于思想间的相似度和关联度的衡量,目前最为成熟的技术之一是利用大型语言模型(LLM)生成的向量嵌入,通过余弦相似度等数学方法计算不同思想之间的距离。将思想拆解成句子、短语甚至单词,并以自然语言标点符号作为分割依据,有助于更精细地捕捉每个思想单元的内涵和关联。

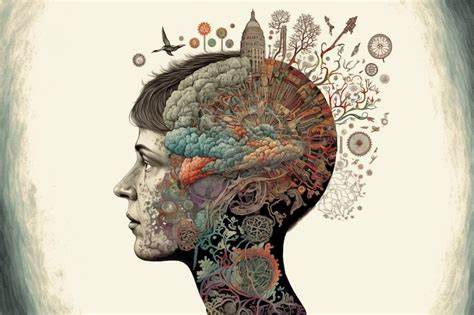

这种方法不仅支持对新颖思想的识别,还能量化思想之间的相关性,为构建思想网络提供坚实基础。除此之外,思想的可视化也被比喻为膨胀的气球内部被针扎,代表每条创新的边界不断被触发和突破。这一形象的隐喻说明了知识并非线性积累,而是不断在既有认知领域内激发新的火花。同时,三维空间甚至多维空间的概念被引入,尝试将思想的复杂关系结构以多维形式展现。通过色彩、大小、粗细、透明度等多种视觉属性编码思想的多样性和维度,构建超越传统二维平面的知识结构图。有研究者提出人类认知更像是一个全息图,知识不是孤立存在,也非线性发展,而是通过无数维度相互交织,形成错综复杂的网络系统。

这种强烈的多维度与多角度的思维方式,使传统的线性图谱难以有效呈现,要借助超图、高维空间表示等先进工具实现更贴近真实的表达。另一个值得注意的观点是,知识本身并非全然正确。科学、哲学乃至大多数人类认知都包含大量不确定性、模糊性与矛盾。习惯将知识清晰、条理化的训练在现实中面临挑战,特别是在面对信念冲突、观念悖论甚至无解的认知难题时。构建思想的可视化模型,需要容纳这种不确定性和多样性,允许存在矛盾共存与多重解读。比如有些人同时相信宗教与科学,或在和平与竞争的矛盾心态中左右摇摆,这些复杂多元的认知状态不能被简单归入单一标签。

如何体现这些交织、对立而又相融的人类情感与认知层面,是思想图谱需攻克的难点。尝试对单一句子或短文本构建知识图谱是一种可行且富有意义的切入方向。从局部出发,先解构表达的思想成分,通过可视化工具展现其内部结构、隐含想法与关联,再对比不同表达之间的异同,为理解思想基础打下框架。这种层级递进的思路,不仅降低了项目整体的复杂度,也使研究更加可操作和具象。彻底与人类思维逻辑贴合的思想图谱应当具备超图结构的特征。传统图谱以节点和边构成,但人类知识中的“节点”往往具有复合关系,包含多重层级和复杂内涵。

超图允许边连接多于两个节点,能更好地表示复杂的认知关系,如一个概念涉及多个相关知识点或同时关联多个逻辑层面。随着人工智能能力不断提升,越来越多的研究尝试结合语义理解、多维空间映射、大规模知识图谱构建等技术,将人类思想空间打造成一个可探索、实时更新、持续演化的宇宙。知识不再只是在纸质文献或孤立数据库中零散存在,而是内化为动态的认知网络,帮助人类更全面地理解自我与世界。未来,人类思想的可视化有望促进科学研究的跨领域协同、推动教育的个性化革新,并为社会决策提供多角度多维度的智慧支持。当然,实现这一宏大目标依然面临巨大难题,包括数据的完整性与准确性、信息的标注标准化、多元知识体系的融合、视觉技术的跨越式突破等。只有学界、产业界和技术界共同协作,汇聚各方面智力资源,才能逐步破解人类知识可视化的密码。

总之,人类思想的可视化不仅是科技创新的前沿,更是对认知科学、信息科学乃至哲学的深刻探索。它挑战我们如何理解知识的本质,如何处理海量信息的复杂结构,以及如何在纷繁多样的观念中抽丝剥茧看清真相。通过孕育这样一幅全景式的思想地图,或将为人类迈向更高水平的认知文明铺平道路。