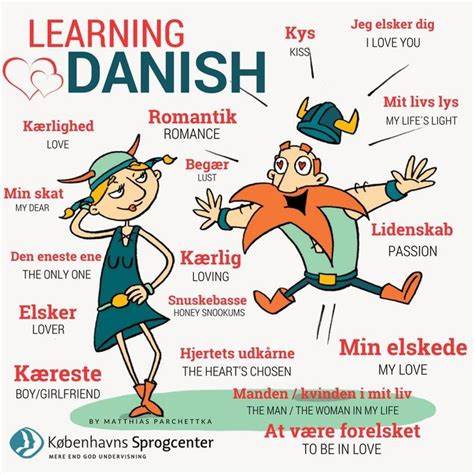

丹麦语作为北欧五大语言之一,在全球范围内虽不算广泛使用,但却拥有独特的语言特性和深厚的文化底蕴。令人惊讶的是,丹麦语的复杂性有时甚至让对它最熟悉的丹麦人自己也感到困惑和难以理解。这种现象不仅源自丹麦语的发展历史,也与其发音、语法和方言多样性密不可分。本文将深入探讨丹麦语的语言特点,解释为何这门语言即便对本土人而言,仍存在一定的理解难度。 丹麦语属于日耳曼语系的北日耳曼语支,与挪威语和瑞典语关系密切,三者在语法和词汇上有很多相似之处。但不同于挪威语和瑞典语,丹麦语的发音体系更为复杂,音变现象频繁,语音连读较多,常使非母语者以及部分丹麦人难以辨识。

丹麦语中的许多元音发音细微且多变,辅音连缀以及省音现象常见,导致口语往往听起来模糊不清,这与书写系统形成明显对比。书写上的条理清晰与发音方式形成强烈反差,增加了语言的理解难度。 学术研究表明,丹麦语口语发音存在大量弱音节和无声化现象,这使得日常交流中的语音对象模糊,增加了语言的接收难度。加之丹麦是个地理和文化相对集中的国家,但内部方言分布却极为丰富。传统上,丹麦有多种方言,如西兰岛方言、日德兰半岛方言以及波恩霍尔姆岛方言等。这些方言之间的语音、词汇差异显著,以至于相同地区的丹麦人有时在日常交流中也需要适应彼此的语言习惯。

尽管现代丹麦社会推广标准丹麦语作为官方语言,方言在部分农村地区依然活跃。传统方言的保存与流变不仅增强了地方文化认同感,也无形中增加了语言的多样性和理解难度。正是因为方言差异,丹麦许多地区的人在听其他方言时经常感到费解,这种地区语言的独特性让人联想到汉语各地方言间的复杂关系。 除此之外,丹麦语在历史上经历了多次语音变革,尤其是在近现代。语音弱化、流音化等过程让语言的发音与拼写脱节加剧。丹麦的语言教育虽注重标准语教学,但口语中的模糊性依旧是语言学习和交流中的难点。

因为口语表达存在大量非标准化发音,标准丹麦语的发音规则未能完全指导实际交流中的口语理解,导致丹麦人自言有时也无法准确分辨某些口语表述。 近年来,随着互联网和多媒体视频的兴起,一些关于“丹麦语连丹麦人自己也不懂”的内容和话题在网络上传播,引发了大众及语言爱好者的广泛关注。相关视频展示了丹麦口语的复杂韵律和发音特点,展现了该语言的“神秘面纱”。这些内容不仅吸引了外语学习者,也令不少丹麦人重新审视自己的语言文化,反思标准语和方言之间的关系,甚至激发了对方言保护和语言多样性的讨论。 从语言学角度看,丹麦语的这种特点体现了语言的动态演变过程。语言本身并非一成不变,而是在历史、社会及地域环境中不断调整和适应。

丹麦人在现代社会的日常生活中,通过语言不断进行创新和改造,使得丹麦语既保持传统,又富有生命力。值得注意的是,虽然口语复杂难懂,丹麦人对语言的认同感极强,这种文化认同感赋予了丹麦语独特的韵味和表达力量。 与英语、德语等更为广泛使用的欧洲语言相比,丹麦语的独特口音和连读现象使得其国际传播受到一定限制。然而,随着北欧文化影响力的提升,丹麦语在文学、电影和音乐等领域逐渐为世界所知。丹麦成功的影视作品和音乐艺术,隐藏着丹麦语背后复杂的语音体系,这更引发了国际社会对这门语言神秘性的兴趣。 对于外语学习者来说,丹麦语的确是一个挑战。

其发音机制与拼写差异大,加上大量语音连读和弱化,使得听力理解难度加大。但只要持之以恒地练习,多接触口语材料,结合语言环境学习,仍能逐步掌握这门语言。更重要的是,理解丹麦语不仅是掌握一种语言,更是进入丹麦文化和社会的门户。 看向未来,丹麦语如何继续在全球化的浪潮下保持其特色与活力,是学者和使用者共同关注的话题。数字化语言资源的拓展、多语种教育的推广及地方方言文化的保护将成为重要方向。只有通过不断创新与尊重传统,丹麦语才能在日益多元的世界中发出其独特的声音。

总之,丹麦语的魅力与挑战并存。即便是最熟悉它的丹麦人,也时常面临理解上的困难。这种现象不仅展示了语言的复杂性,也反映出丹麦语作为活语言的灵活性和生命力。深入研究和体验丹麦语,有助于我们更好地理解语言如何塑造文化,以及文化如何反哺语言的演变。无论是语言学者、文化爱好者,还是普通大众,丹麦语都是一扇通往北欧神秘文化的大门,值得我们去探索与欣赏。