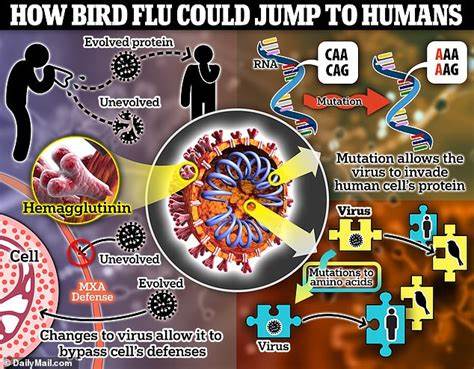

禽流感作为全球公共卫生领域长期关注的重要病毒之一,其变异潜力以及跨物种传播能力一直是科学家们研究的焦点。近期由荷兰乌得勒支大学主导的两项前沿研究发现,2016年采集的一种禽流感病毒变体仅需经历一次突变便可实现与人体受体的结合,这一发现震惊了病毒学界,也为我们应对潜在流感疫情敲响了警钟。禽流感病毒属于甲型流感病毒,尤其是H5N1亚型因其高度致病性备受关注。虽然目前多数禽流感病毒仍停留在鸟类宿主阶段,偶尔感染哺乳动物如水貂、海豹甚至最近的牛,尚未出现大规模人际传播的情况,但病毒跨物种传播的潜力从未消失。病毒侵袭人体的前提条件是能够识别并结合人体细胞表面的受体分子。不同物种的受体结构存在差异,病毒需适应不同受体结构以实现跨物种感染。

研究团队通过对2016年两种禽流感病毒变体的深入研究发现,其中一种变体要实现与人体受体结合,需要多个遗传修饰,而另一种变体则仅需一次关键的氨基酸突变。这一关键突变改变了病毒表面血凝素(HA)蛋白的结合特性,使其能够识别和结合人体上呼吸道的特定受体。研究负责人罗伯特·德弗里斯(Robert de Vries)表示,此前从未料想到病毒与人体受体的结合距离竟如此接近,尽管尚不确定该变种是否能够在人体细胞内复制,但鉴于病毒在其他物种间传播时已发生多种适应性突变,病毒跨进入人体的可能性不容轻视。相比之下,目前在美国牛群中流行的禽流感病毒变体虽能结合鸟类受体,但尚未显示出与人体受体结合的能力。团队研究进一步揭示,牛的受体结构与禽类较为相似,这意味着病毒在牛体内适应的受体特征尚未演化到可以感染人体的阶段。不过有趣的是,实验结果显示该病毒变体能够一定程度上结合人体组织,这暗示着病毒正处于某种潜在演化边缘,可能兼具感染新宿主的能力,这需要科研和公共卫生系统持续关注。

科学家们对于当前禽流感病毒在美国牛群中及其出现于猫等其他动物中的传播动态表示担忧,已有七十余人因接触这些动物感染而出现流感症状。荷兰与美国在禽流感应对策略上存在较大差异,荷兰采取严厉扑杀染疫鸡场的措施,有助于阻止病毒扩散及变异;相比之下,美国更多基于经济利益考量,对感染动物的处置较为宽松,造成病毒的持续存在与变异风险提升。专家指出,现代集约化畜牧业模式促进了病毒的跨物种传播,若不加以改变,将不断催生新一轮传染病暴发的隐患。此次研究所发表的两篇重要论文分别刊登在《美国国家科学院院刊》(PNAS)与《自然》(Nature)杂志,详细阐述了关键Q226L突变如何赋予病毒与人体受体结合能力的分子机制,以及近年来在美国发现的牛禽流感病毒的受体结合特异性。科学家呼吁加强全球流感病毒的基因监测与野外动物病毒采样,以便及时发现具有跨物种传播潜力的新变种,提前采取防控措施。此外,公共卫生部门应结合病毒学研究打造多层防疫网络,从畜禽养殖管理、野生动物保护到人类健康监测均需协调配合。

这是一个需要全球合作才能应对的复杂挑战。病毒的进化经常是不确定且迅速的,如今我们面临的现实是,病毒仅差一步之遥就能跨越物种屏障,开启新一轮流感病毒在人类中传播的可能性。历史上,H1N1、H3N2等流感病毒均通过基因重组和突变实现了人禽之间的跨越,并引发多次大规模流感流行。本次2016年禽流感变体的发现再次警示我们必须保持高度警惕,持续推动流感疫苗研发和新型抗病毒药物的开发。个人防护方面,公众应提升对禽流感传播途径的认知,避免与活禽尤其是在疫情爆发地区的禽类密切接触,保持良好的卫生习惯。农业层面,应完善畜牧业生物安全措施,限制病毒在动物间的传播和变异机会。

科学技术的进步为我们提供了前所未有的工具,如分子测序技术、结构生物学和人工智能辅助的病毒进化预测模型,可针对病毒潜在变异路径进行预判和干预。此外,跨学科合作也日益重要,病毒学家、流行病学家、动物学家和政策制定者间的沟通协作是实现疫情早期发现和控制的关键。总结而言,2016年禽流感病毒变异株仅需一步突变即可结合人体受体的发现,揭示了禽流感病毒跨物种传播风险的严峻形势。面对当前全球禽流感的变化趋势,必须加强病毒监测、提升防控能力、优化养殖模式以减少病毒传播风险,并加快科学研究步伐,为未来可能爆发的流感疫情做好充分准备。维护人类健康需要社会各界共同努力,凝聚科学智慧和政策合力,筑牢防疫防线。唯有如此,才能在病毒演化变化的浪潮中保障公众安全,避免潜在的流感大流行成为现实。

。