随着学术竞争的日益激烈,科研成果的数量和质量成为衡量学者能力的重要标准。然而,学术圈中一种隐秘而令人担忧的现象——论文工厂的兴起,正在悄然改变学术出版的规则。论文工厂通过出售作者名额,帮助部分学者以不正当方式获得学术声誉和职位晋升,严重破坏科研的真实性和公正性。论文工厂,顾名思义,是专门生产虚假或低质量科研论文的机构或团队。它们通过制造虚假数据、抄袭现有研究,甚至伪造实验来完成论文的写作和发表,并将论文署名权出售给付费客户。客户只需支付一定费用即可将自己的名字添加到这些论文的作者列表中,以此提升个人的学术资历。

文章刊载于国际知名科学杂志《Nature》,由资深记者Christine Ro与Jack Leeming联手调查报道。他们通过深入访问涉事学者、暗访出售作者名额的中介公司以及与“纸厂”幕后操控者的对话,全方位揭露这一产业的内幕。文章以一名生物医学研究员Omar的经历为引线,他曾在私人Facebook研究群组发布信息,寻求通过支付费用加入医疗与人工智能交叉领域的一篇论文作为作者。论文工厂利用学术环境中“发表量即成功”的风气,制造了庞大且隐蔽的黑色产业链。科研人员面临巨大的升迁压力及竞争,尤其在东亚等地区,职称评定和经费申请强烈依赖发表论文的数量和影响力。部分学者为追求利益,不惜铤而走险,成为论文工厂的客户。

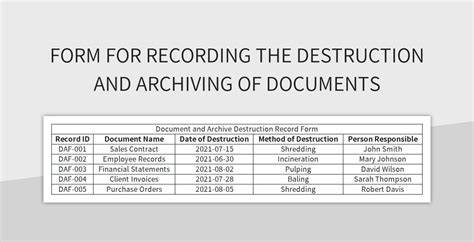

此外,一些机构和中介公司也看准了这一点,专门从事作者名额的买卖业务。调查显示,这些交易通常通过网络社交平台秘密进行,付款方式隐蔽,涉及金额从数百美元到数万美元不等。论文工厂借由复杂的国际关系网络,将论文投递至各类学术期刊,以正规渠道发表,进而洗白虚假成果。文章中提及的几项研究也表明,这种“买卖作者”行为不仅极大地扰乱了科学出版秩序,更对科研的质量控制带来了严峻挑战。部分被购作者在根本不参与研究的情况下,借此方便获得学术资格,导致真正致力科研的学者利益受损,学术评价体系面临信任危机。业内专家指出,遏制论文工厂的蔓延需要全球学术界通力合作,完善审稿制度和作者资格核查机制。

部分顶尖期刊已开始引入更严格的作者贡献声明和学术不端检测工具,以揭露隐藏的利益关系和研究造假。同时,科研机构应强化学术诚信教育,改变过份强调发表数量的绩效评价导向,促使学者回归科学本质。也有学者呼吁从根本上改革学术评价指标,摒弃唯论文数量论,将研究质量、实证价值和实际影响力作为核心标准,以消除申请作者名额买卖产生的市场需求。全球多国正组建专门的学术不端调查机构,加强对涉及论文工厂案例的追踪和处罚力度。对相关从业人员实施法律追责,形成震慑效应。科技出版业界也在积极推动开放科学运动,让数据、代码和实验记录更透明,为审稿人与读者提供监管便利。

此外,借助人工智能和大数据分析,识别数据异常和重复发表已成为防止论文工厂的有效技术手段。尽管当前论文工厂问题严峻,但通过科学界、出版机构和监管部门的联动,学术诚信环境有望得到逐步修复。公众、学界与政府的共识和努力,将成为阻断学术虚假链条的重要保障。未来,只有秉持真实严谨的科研态度,才能推动科技进步和知识积累,实现学术的真正价值。论文工厂和作者名额买卖现象提醒我们,科学不仅是数据和论文的堆积,更是诚信、责任和创新的象征。在这个快速发展的时代,加强对科研伦理的守护,是每位学者不可推卸的使命。

。