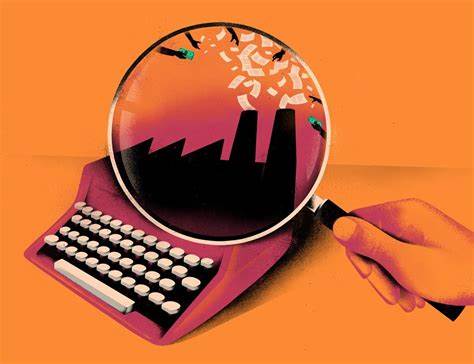

在全球学术界,高质量的科研论文不仅是科研人员能力的体现,更是职业发展的重要砝码。然而,随着学术出版压力的不断加剧,一种名为“论文工厂”的地下产业悄然兴起,这种现象深刻揭示了当今学术环境面临的诸多挑战与危机。近期,权威科学杂志Nature通过深度调查揭露了纸面背后的“论文工厂”运作模式,以及学术署名买卖的黑暗内幕,引发了学术界的广泛关注和反思。 所谓“论文工厂”,指的是专门为满足市场需求生产虚假或低质科研论文的公司或团体。这些机构通过伪造数据、编织伪研究,甚至完全制造不存在的实验结果,批量生成论文,随后向求“快”“多”成果的研究人员出售署名权,帮助其在学术评价体系中快速提升影响力。论文工厂的存在与盛行,根源于科研评价体系对发表数量和影响因子等指标的高度依赖,促使部分科研人员铤而走险,选择付费购买署名,以获得虚假的学术荣誉。

Nature的调查报道中,揭示了一些典型案例。受访的研究人员通过暗网或特定网络社区接触到所谓“署名出售”服务,支付一定费用后,其名字便会被添加在某篇即将发表或已经发表的论文作者名单上。更有甚者,部分论文工厂甚至直接承诺通过同行评审,介入高影响力期刊的发表流程。由此,一些看似权威的学术论文实际上背后隐藏着造假链条,这不仅欺骗了学术界,也误导了整个科研生态。 论文工厂背后的运作机制极具隐蔽性,但通过细致调查可以窥见其大致流程。首先,这些机构会招募具有专业背景的“代写人员”或者直接盗用他人研究数据,生产符合某领域需求的论文草稿。

接着,他们利用与部分期刊审稿环节中存在的漏洞,或通过操控审稿人身份,快速推动论文发表。与此同时,购买署名的客户即付费获得作者身份,虽然未参与实际研究,但其名字被列入作者名单,以此攀升科研资历、申请项目基金或职位晋升。 这一乱象的产生,反映了当前科研评价体系的扭曲与学术诚信机制的缺失。大多数高校和科研机构仍将论文数量和影响力视为评估科研能力的核心标准,这种单一的评价体系诱发了学术投机行为。另一方面,部分学术期刊的审稿机制不完善,为论文工厂的存在提供了可乘之机。此外,全球科研环境中不同国家和地区对学术不端的监管力度不一,跨国纸面造假行为更难被发现和惩处。

论文工厂不仅对学术生态系统造成损害,更带来了深刻的社会影响。首先,它导致了学术资源的浪费,伪造论文充斥使真实研究成果被淹没,阻碍了知识进步。其次,学术不端行为引发公众对科学研究的信任危机,尤其在医学、生物技术等关键领域,虚假信息可能直接危害健康安全。再者,学术署名买卖加剧了科研界的不公平竞争,损害了努力耕耘的正直科研人员的利益。 为应对论文工厂及其相关乱象,学术界和监管机构已开始行动。部分顶尖期刊加强了审稿机制引入更严格的作者身份核实和数据真实性验证手段。

研究机构和资助方也在调整人才评价体系,努力推行多元化指标,减少对论文数量的过度依赖。此外,国际合作在揭露和打击跨国论文造假网络中起到了重要作用。通过技术手段如人工智能辅助检测、数据交叉验证等,论文舞弊行为的识别正日趋精准。 然而,解决这一问题的关键仍在于科研文化的转变。学术诚信的建立需要全社会共同努力,倡导透明公开、诚实守信的科研精神。科研人员需增强自律意识,避免陷入“论文工厂”的诱惑。

高校和科研机构应完善学术不端举报机制,保障举报者权益,营造良好风气。同时,科普工作不可忽视,通过提升公众科学识别能力,有助于形成对虚假科研结果的早期警觉。 论文工厂现象揭示的,不仅仅是科研发表体系的缺陷,更是对学术核心价值的挑战。在信息化、全球化的今天,科研诚信并非某个单一国家或机构的问题,而是全球科研共同体需要面对的严峻课题。Nature的深度调查在警示科研界的同时,也为相关治理方案提供了启示。只有通过系统的改革与合作,才能从根本上遏制论文工厂的泛滥,守护科学研究的纯净和公正。

未来,随着技术的发展与监管力度的加强,论文工厂可能会遭遇更大冲击。然而,科研环境的健康发展更依赖于制度创新与文化引领。学术界应积极推广伦理教育,树立正确的科研评价观念,从根源上减少学术不端行为的发生。只有这样,科研成果才能真正经得起时间和同行的考验,为人类知识的进步作出真实贡献。 总之,“论文工厂”作为学术腐败的一种形式,揭露了当前学术生态中存在的多重隐患。对此,学界和社会必须保持高度警惕,携手采取有效措施,推动建设更加公正透明、诚信为本的科研环境。

唯有如此,才能确保科学研究回归其本源,真正服务于社会和人类的持续发展。