哈欠是一种普遍存在于多种动物中的行为,尤其在人类和灵长类动物中更为常见。哈欠的传染性,亦即“哈欠感染”,不仅在同种之间传播,还可能涉及跨物种的互动,近年来的科学研究逐渐揭示了这一现象的奥秘。最新研究表明,猩猩在观看一个类人机器人,也就是“安卓”,进行哈欠动作时,同样会出现哈欠反应,这一发现为我们理解哈欠的社交功能和认知机制提供了新的视角。 猩猩是与人类最亲近的灵长类动物,它们具有复杂的社会结构和丰富的情感表达能力。以往研究显示,猩猩在观察同类哈欠时会产生共鸣,甚至出现模仿性哈欠,这种行为被认为与共情能力密切相关。然而,当猩猩面对的是一个非生物体时,它们是否仍会展现出类似的哈欠感染行为,这是科学界关注的热点问题。

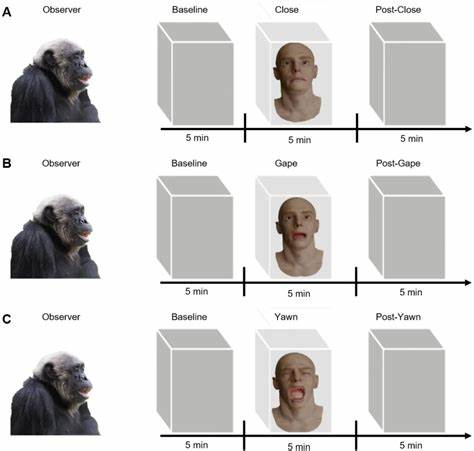

一项发表于2025年的前沿研究中,科学家们设计了一台高级仿人机器人,该机器人具备逼真的面部表情和动作,尤其是模拟哈欠的能力。实验中,猩猩被安排在特定环境下观察机器人做出哈欠、张嘴(非哈欠动作)以及面无表情三种不同的表情。研究人员通过录像和行为分析系统,详细记录了猩猩的哈欠频率、注视时间以及休息行为等指标。 结果显示,当机器人表现出全开的哈欠动作时,超过半数的猩猩会回应以哈欠,这种跨代理的哈欠感染现象显著高于机器人做出其他面部动作或保持静止时的反应。与此同时,猩猩在观察机器人的哈欠时,也表现出更多的休息和躺下行为,类似于人类和猩猩看到同类打哈欠后准备休息的自然反应。这些现象表明,猩猩不仅感知到了机器人哈欠的视觉信号,而且可能对其背后的意义产生了一定程度的理解,认为这是进入休息状态的暗示。

这一发现挑战了传统认为哈欠感染仅存在于生物之间的观点。虽然机器人毕竟不是生命体,但其表现出的生物信号依然能够激发猩猩的模仿行为。这或许归因于“感知-行动耦合”机制,即动物在感知到某种动作时,会无意识地激活自身对应的动作模式,从而产生模仿反应。此外,哈欠可能不仅仅是一种简单的生理动作,更承载着某种社交信息,例如群体同步和情绪传递等。 研究还指出,猩猩对机器人哈欠的反应不依赖于个体间的熟悉度,因为实验所用机器人是猩猩未知的非生物实体。这表明哈欠感染机制具有一定的普适性和灵活性,可以适应不同的模型和刺激源。

进一步推测,这种机制可能是进化过程中保留下来的,有助于在复杂社交环境中实现行为协调和情绪同步。 从认知科学角度看,猩猩对机器人动作的反应暗示了它们具备一定的动作理解和归因能力。尽管机器人外观带有人工特征,如金属部件和机械关节,猩猩仍然能够解析其面部动作的情感含义,并据此作出相应行为。这种跨物种甚至跨生物与非生物的互动为研究动物社会认知和进化提供了新范式。 哈欠感染的生物学意义多样:从调节大脑温度、调整警觉状态,到促进群体行为同步,都被认为是其有效功能。猩猩观察机器人哈欠后出现的休息行为,支持哈欠不仅是生理反应,更可能作为一种社交信号,提示“此刻适合休息”,这种信号在人类和灵长类社会中尤为重要。

机器人作为实验工具,为科学家解析哈欠的多层次功能提供了独特的视角。 这项研究还激发了关于人机互动的思考。随着人工智能和机器人技术的发展,机器人越来越多地参与到人类社会中。猩猩等非人灵长类动物也能对具有生物特征的机器人动作产生反应,说明动物可能通过部分共享的认知机制,识别并响应非生物系统的社会性线索。这对设计更具社会互动能力的机器人具有启示意义,也有助于理解人与非生物智能体的情感联结。 未来,科学家们期待深入研究不同类型动作(如微笑、皱眉等)是否也能通过机器人引发猩猩的模仿行为,以及这些行为是否反映更复杂的情感和认知处理。

此外,探讨哈欠感染在其他动物种类面对机器人时的表现,将加深我们对跨物种社交机制的理解。 总之,猩猩在观察一个具有人类特征的机器人哈欠时会出现哈欠感染,证明了哈欠传染的广泛性和跨代理性。这一突破为我们重新审视社交行为的本质提供了契机,揭示了即使面对非生物模型,猩猩依然能够触发自然的行为反应。深入探讨哈欠感染及其相关机制,不仅能够丰富动物行为学和认知科学,还将推动人工智能与生物学的跨学科融合,助力未来人机共生社会的建设。