在动物行为研究领域,理解内部认知状态对揭示行为背后的复杂心理机制至关重要。长期以来,认知状态的探测受限于实验方法和动物种类的差异,难以实现跨物种的直接比较。近期,一项具有突破性的研究利用面部特征作为内在状态的行为标记,成功推断了老鼠和猴子在执行同一任务时的认知状态,为认知神经科学开辟了全新路径。 认知状态,诸如注意力、警觉性、动机和疲劳,是驱动动物行为波动的核心内在机制。然而,这些状态在不同物种之间的异同尚未明确。传统研究采用高度限制性的实验设计,任务和刺激形式千差万别,使得比较物种间的认知状态变得十分困难。

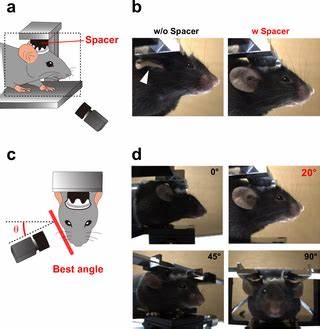

例如,灵长类通常被要求进行中心凝视并注意周边刺激,而啮齿动物更多参与多选扫描并对特定光刺激作出反应,这样截然不同的范式制约了认知状态的跨物种通用性解读。 突破这一局限性,研究者设计了一套沉浸式虚拟现实(VR)环境,允许不同物种理解并参与相同的视觉觅食任务。该任务模拟自然界觅食,要求动物区分目标刺激与干扰刺激,并作出相应选择。虚拟现实环境基于定制的DomeVR工具包实现,支持灵长类利用轨迹球操作,啮齿类则通过球形跑台实现移动,确保在不同感官适应度上实现高度统一的行为表达。 面部表情和动作作为动物认知情绪的外在体现获得高度关注。过去,灵长类和人类的面部表情在情绪传递和社交沟通中已被广泛研究,然而对啮齿类动物面部表情的认知涵义认识不足。

本研究通过高帧率摄像同步捕获动物面部细节,运用深度学习标记技术DeepLabCut实现无标记面部关键点定位,量化了鼠类和猴子的眉毛、鼻翼、耳朵、瞳孔及眼球运动等多维度面部运动。 研究聚焦于刺激出现前250毫秒内的面部特征,旨在捕捉纯粹由内部认知状态驱动的表情变化,而非对刺激的直接反应。这样的数据采集避免了样本中混杂来自外部刺激的面部信号,确保模型推断的状态真正反映内在心理活动。 面部特征数据作为输入,研究应用了马尔可夫切换线性回归(Markov-Switching Linear Regression, MSLR)模型对试验中动物的反应时间(RT)进行预测。MSLR能根据不同隐藏状态调整特征权重,灵活捕捉行为中的非平稳性和状态变换。模型不仅准确预测单次试验中的反应时长,还甄别出三至四个稳定的认知隐藏状态,各状态对应不同的面部运动模式和行为表现。

这些隐藏状态在时间上展现出明显的片段式存在,动物往往持续处于某一状态多次试验后,才转入另一个状态。灵长类表现出较高的状态稳定性,状态换挡频率低于老鼠,后者认知状态游走更频繁,可能反映了训练深度或物种认知特性差异。 深入分析发现,不同内部状态关联着反应速度和行为结果的差异。例如,某些状态对应快速且准确的反应,体现高度注意力和任务参与;另一些状态则反应迟缓且表现较差,暗示疲劳或注意力分散。猴子还呈现出一类完全不作反应的状态,表明深度任务脱离,这在老鼠中未见明确对应状态。 面部解剖特征与认知状态的关联异同引人关注。

老鼠的瞳孔大小和胡须运动在成功状态(“命中”)中对预测反应时有重要贡献,而猴子则表现为瞳孔扩大伴随快速反应,错误和未响应状态中眼球运动权重明显不同。两物种间共有的人脸关键特征(如瞳孔大小、眼睛和鼻子运动)在多个状态表现出高度相似的权重结构,这说明面部表情在跨物种范围内存在协同演化的认知映射机制。 此外,实验控制和分析表明这些面部特征对行为结果的预测力并非简单反映试验历史或上一试行为遗留效应,更多体现持续变化的内部状态。例如,模型性能优于基于仅利用前次反应时间的自回归隐藏马尔可夫模型(ARHMM),表明面部特征提供了额外且关键的认知状态信息。 该研究不仅为传统单一面部特征(如瞳孔大小)颠覆性地提供了整体面部表情更丰富解读视角,也表明识别内部状态需要多维度联合分析而非局限于单一指标。不同的状态代表不同的面部动作组合和认知策略,展示了认知状态在规则性和复杂性上的多层面表现。

结论上,利用面部表情推断内在认知状态为神经科学注入了全新动力。跨物种范式不仅创新对比了老鼠与猴子的认知动态,也为今后关联神经活动与行为状态提供了精细的数据支持。研究中应用的MSLR模型能够实现单试验、单时刻的动态状态估计,有望进一步拓展到神经元层面,帮助解读脑内神经网络如何在不同认知状态间切换。 虚拟现实技术的整合极大提升了实验生态效度和跨种可比性,促使研究走出高度控制但失真现实的传统实验设计,转向更接近自然行为的场景。通过同步高精度行为追踪和高级统计模型,研究成功识别了生物认知加工中的共享规律与物种特异性,形成了新的桥梁连接实验伦理、认知科学和进化神经生物学。 未来工作可结合更丰富的神经成像或电生理数据,验证面部表情所揭示的认知状态与大脑网络活动的直接关联。

此外,扩大研究物种范围,检验更多物种间认知机制的共性,并探索内在状态对社交行为和决策灵活性的影响,将进一步拓展该研究框架的生态及临床价值。 综上,这项研究以鼠猴为例,开创性地表明动物面部表情是内在认知信号的宝贵窗口,推动了跨物种认知状态的识别和理解。其成果不仅深化了对注意力、动机等基础心理功能的认知,也为神经科学实验设计提供了更为自然和全面的测量工具,预示未来脑行为研究的新趋势。