古代文字是人类文明的宝贵遗产,承载着丰富的历史信息和文化价值。然而,随着时光流逝,许多古文刻录出现残缺,历史定位模糊,语言风格多样,给现代学者的解读带来了极大挑战。传统的考古和文献学方法需要耗费大量时间与精力,依赖于专家的丰富经验和系统的文献积累,且往往局限于字面匹配与区域性研究。近年来,生成式神经网络等人工智能技术的引入,正在重新定义人类解读古文的框架,实现史料的智能化修复与语境重建,为历史研究带来前所未有的变革。生成式神经网络是一类能够学习语言规则与上下文信息的深度学习模型,它们不仅能生成符合语法和语义的文本,还可以从不完整或缺失的内容中推断可能的词句,进而还原原貌。对于古代文字,这意味着即使铭文存在缺损,也能利用模型推理输出合理补全,极大降低了信息丢失带来的影响。

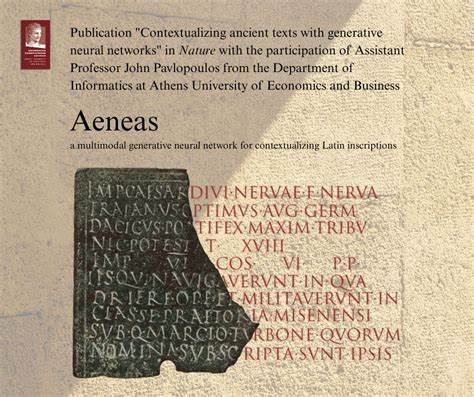

除此之外,现代模型还融合了图像识别技术,将铭文的实物图像纳入分析过程。这种多模态数据整合使得模型不仅理解文字内容,更能捕捉碑刻的形状、材质、雕刻风格等视觉特征,增强对文本起源与年代的判断能力。此类技术应用使得对古代拉丁铭文的研究达到新高度,可精准地进行文字修复、地理归属判定和时间定位。通过大规模拉丁碑文数据集的构建,模型得以在多维度、多语境下训练,提升了泛化能力和应用的广泛性。与传统考古学家手工查找文献不同,生成式模型可以自动检索语境相似的铭文,提供丰富的平行文本,辅助研究者更好地理解文本背后的文化脉络与社会环境。这不仅显著提高了研究效率,还使历史学家在决策时更加自信,减少对主观猜测的依赖。

大型协作研究表明,学者在结合生成式神经网络输出后,其在文本恢复和时间地点归属判断上的准确率大幅提升,有效弥补了人类知识盲区,体现了人机协同的卓越潜力。此外,具体案例研究证明了生成式神经网络的实用价值。例如,在分析《奥古斯都功绩录》这一著名罗马碑文时,模型的修复及定位结果与权威专家观点高度一致,深入揭示碑文复杂的编纂历史和传播背景。类似地,对边远罗马省份军事祭坛铭文的研究展示了模型对年代和地理特征的细粒度识别能力,彰显了其在考古学诠释上的巨大辅助作用。尽管取得了诸多突破,当前生成式网络面临的数据规模有限、铭文多样性大、部分图像信息稀缺等挑战仍需克服。未来的发展方向包括扩大数据集规模和覆盖范围,提升模型对不同古语言及不同书写媒介的适应力,以及强化与对话式人工智能结合,实现更加自然和交互式的学术研究流程。

与此同时,跨学科合作尤为重要,集结历史学家、语言学家与计算科学家的专业知识,推动数字人文领域不断进步。高度重视伦理风险,确保人工智能对历史事实的忠实呈现,避免误导和偏见,是人文研究继续借力科技的重要保障。总之,生成式神经网络为古文字文献的数字化保护和深化研究提供了革命性工具。它突破了传统方法的局限,不仅有效修复缺失内容,还能从宏观角度把握文化传承路径,拓宽了古文研究的视野。未来,随着技术持续成熟与数据资源的丰富,生成式人工智能有望成为考古史学家不可或缺的助力,开创历史文本解读的新时代。同时,这也揭示了人类在智慧探索中科技与文化互塑、互促的新范式,彰显人工智能赋能人文学科的巨大潜力和深远意义。

。