英国电视剧《黑镜》以其独特的视角揭示了科技对人类社会可能带来的隐患与复杂后果,自首播以来,它不断引发观众对于未来世界的深刻思考。作为一部反映科技与社会关系的黑色寓言,节目中每个故事都独立成章,围绕不同的科技创新展开,却共同体现了人类在面对技术变革时的脆弱和纠结。如今,随着现实世界科技的日新月异,《黑镜》中的许多故事似乎不再是科幻遥想,而是正在逐步接近我们的真实生活。透过对剧集各个情节的现实对照,我们能够更清晰地看到距离《黑镜》设想的未来到底有多近。 《黑镜》第一季的开篇《国歌》描绘了一位英国首相遭遇极端绑架事件,被要求在网络直播中完成羞辱性举动以保证人质生还。剧中通过社会媒体大规模传播的故事,揭示了公共舆论压力和政治透明度的极限。

现实中,随着社交媒体的普及,政治人物几乎时刻处于公众视野,网络舆论对于政治决策的影响日益加深。尽管绑架情节仍属极端,但网络暴力、网络谣言和舆论操控已成为现代社会不可忽视的问题,反映出《国歌》中所描绘的社会压力并非遥远幻想。 而第二集《十五百万功绩》构筑了一个虚构世界,人们通过骑动感单车赚取数字货币,生活被无数屏幕包围,充斥着对虚拟娱乐的沉迷和压迫。该剧对现实中消费主义与数字劳动力的反思十分深刻。如今,随着游戏化经济的兴起,数字货币的广泛应用以及社交平台的沉浸式体验,人与技术结合的现实已经显露端倪。尤其是在健身应用、虚拟赛事等领域,用户被动或主动参与“付费即劳动”的循环,社会对数字身份价值的认可,也使得剧中设定的经济生态具有较高的现实映射度。

第三集《全记忆之子》探讨了记忆植入装置,将人们的所见所闻全部记录并可随时回放。虽然完整的记忆录制技术尚未成熟,但智能手机与可穿戴设备的持续进步正朝这个方向演进。在当今社会,个人隐私正面临前所未有的威胁,从位置追踪到摄像头无处不在,信息碎片不断被收集和存储。科技带来便利的同时,如何平衡记忆存储与心理健康、隐私权的问题,成为社会关注的焦点。未来若能实现全方位记忆回放,个人情感和社会伦理将受到巨大的考验。 《白熊》讲述一个失忆女子被陌生人追杀,旁观者全程用手机拍摄,成为普通娱乐甚至惩罚的一部分。

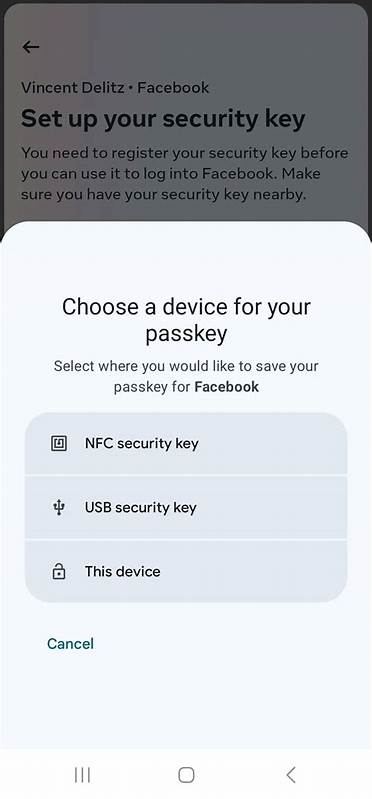

随着现代智能手机的普及和网络直播技术的发展,无数公共事件被实时记录和传播,形成某种程度上的“数字围观文化”。然而,公众对于隐私权、伦理底线的界限尚未达成共识,网络暴力和恶意追踪频频出现,正如剧集所表现的那样,技术催生了道德的灰色地带。 在数字情感领域,《黑镜》第二季《再见,遗憾》透过一名失去爱人的女性,依托人工智能与虚拟现实技术重塑逝去亲人的数字形象。随着AI和机器学习技术的飞速发展,虚拟人类和数字陪伴已经不再是科幻。语音助手、聊天机器人甚至虚拟偶像愈加智能化,这引发了人们对“数字生命”的新思考。虽然完全复制个体意识还存在距离,但通过数据驱动的“数字克隆”在情感安抚、人机互动方面已经初见端倪。

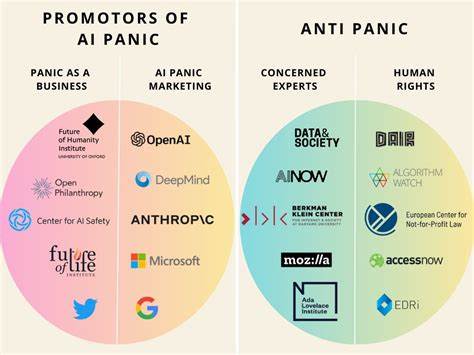

与此相应的是,数字身份界限、伦理使用及心理依赖问题开始爬升至公众议题。 社交信用和网络评价体系是《黑镜》第三季《飞升》与第四季《挂掉DJ》中的核心主题。在这些世界里,社会成员通过互评获得或失去资源与身份。现实中,以中国为代表的部分地区已开始构建社交信用体制,评估公民行为并影响其社会资源的分配。虽然规模和方式尚不完全相同,但评判机制的实施已引发关于自由、公正及隐私的广泛讨论。人们逐渐警醒,权力与监督能否被有效制衡成为未来社会治理的关键,而技术的中立性也面临严峻质疑。

在未来科技与虚拟现实交汇的层面,《黑镜》第五季《打击狂人》和《罢工伏击》将虚拟体验与真实感官交织,模糊了现实界线。当下,虚拟现实和增强现实技术不断革新,娱乐、教育和职场应用日益普及,提供身临其境的体验环境。虽然目前仍有硬件及内容限制,但随着人工智能和传感技术的进步,虚拟与现实的界限会愈加模糊。与此同时,用户心理健康、沉迷风险以及伦理问题成为专家和社会重视的话题。 《黑镜》不仅仅是一部科技寓言,它更像一面镜子,映射出人类在追求科技进步时所忽视的伦理反思和社会后果。从人工智能到社交网络,从虚拟现实到生物科技,现实的科技正在某种意义上“走进”剧本设定的世界。

虽然完全实现《黑镜》中的所有情节仍需时间,但现实中的科技发展速度与社会适应能力之间存在明显张力。我们需要更多理性和前瞻性的公共讨论,防止技术成为社会问题的放大器。 归根结底,距《黑镜》的世界到底有多远,不仅取决于技术本身的成熟度,更取决于我们如何运用科技,监管机制如何完善,以及社会价值观如何引导未来。唯有将科技发展与人文关怀相结合,才能确保未来的科技社会不仅功能强大,更具备人性的温度。随着创新不断涌现,我们需要保持警醒,既拥抱科技带来的便利,也需警惕它潜藏的阴影。这场科技与伦理的较量,将深刻塑造未来社会的模样。

。