近年来,随着人工智能技术的迅猛发展,大型语言模型(Large Language Models,LLMs)在众多领域表现出惊人的能力,尤其是在自然语言处理和信息生成方面引起了广泛关注。化学作为一门与文本、符号和结构紧密相关的科学,自然成为语言模型应用的前沿阵地。然而,究竟这些模型能否在化学知识和推理能力上媲美甚至超越资深化学专家,成为学术界与产业界亟待回答的问题。本文基于最新研究成果,全面分析大型语言模型在化学领域的表现,比较其与人类专家的优势与局限,并展望未来的融合发展趋势。 大型语言模型的崛起与化学应用 大型语言模型依托深度学习技术,通过在海量文本数据上的预训练,掌握了复杂的语言表达和逻辑关系。它们不仅能生成流畅自然的文本,还逐渐具备跨领域推理能力。

化学领域的知识大多以文献、专著和数据库形式存在,语言模型从中汲取海量信息,使其能够回答化学问题、推断分子性质甚至设计化学反应。部分模型通过对分子结构的特殊编码,如SMILES字符串以及化学方程式的语义标注,增强了对化学符号和格式的理解能力。 系统化评估大型语言模型的化学能力是近期学术界的重点方向。诸多研究组提出了化学知识问答、推理测试和实验模拟的基准体系,以量化模型的表现及其与人类专家的差距。最新的研究显示,在某些标准化题库和基础知识问答中,顶尖模型已经能够超过普通化学专业人员的平均水平,展现出相当超凡的知识掌握力。 化学知识掌握:模型优势与挑战并存 大型语言模型在事实性知识的记忆与回顾方面表现卓越。

它们能够迅速检索并输出分子结构信息、元素性质、反应机理等基本化学常识。这一能力对化学教学和辅助科研有重要价值,可以帮助学生和从业者解答疑难问题,提高学习效率。然而,模型并非完美无缺,它们在知识的完整性与准确性方面仍存在盲点,尤其是在涉及较新研究成果或高度专业化的数据时。 此外,语言模型普遍缺乏对复杂推理过程的深刻理解。许多化学问题不仅要求记忆事实,还需综合运用多步逻辑推理和空间想象能力。例如,预测核磁共振(NMR)光谱中的信号数目,涉及分子对称性与立体化学分析,模型目前的表现仍远逊于经验丰富的化学家。

这反映出模型在结构性的、定量的推理方面亟需突破。 人类化学专家的直觉与批判性思维 人类专家在化学领域具备丰富的实验经验和系统的专业知识,能够灵活运用多种思维方式解决问题。除了记忆和推理,专家们往往依赖化学直觉,即基于大量实践积累形成的判断力,来识别分子间的细微差异和潜在反应路径。尽管这一能力难以用数据明确定义,但它在药物设计、催化剂优化等高难度任务中至关重要。 从评测数据看,专家的表现稳定且对复杂任务具备较强适应能力,尤其在安全性评估和毒性预测方面,化学家的判断更为可靠且可信。同时,专家能够对不确定或模糊信息保持警觉,通过验证和多方查证来减少错误。

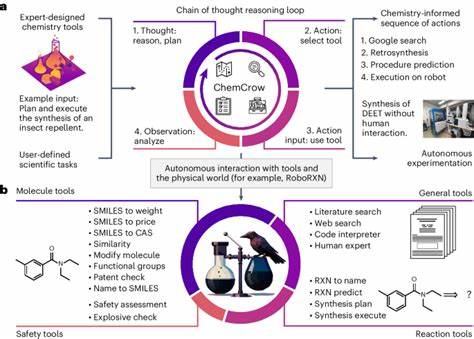

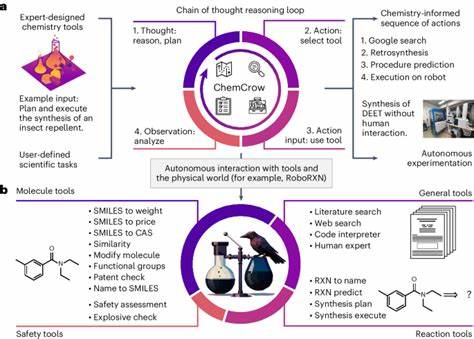

模型的过度自信与风险管理 研究发现,尽管一些顶尖语言模型能够给出准确答案,它们普遍存在过度自信的问题。在某些问题上,即便给出了错误答案,模型依然表现出极高的信心水平,这对依赖模型辅助决策的用户尤其危险。在涉及化学品安全与毒性评估时,错误信息可能导致严重后果。 这一局限性表明,现阶段模型还不足以独立承担安全相关的化学咨询任务,必须辅以专家的监督与验证。同时,加强模型的置信度校准、引入不确定性量化技术,成为未来发展中的重要课题。 多模态与工具增强路径:补齐推理短板 为了弥补大型语言模型在化学推理上的不足,研究者们尝试结合外部工具和多模态信息。

通过集成化学数据库检索、图像识别(如分子结构图)、程序计算引擎(用于数学计算及反应预测),模型在多任务协同下展示出更强的推理与问题解决能力。 例如,将模型与经典计算化学软件结合,能够模拟化学反应路径及能量变化,从而在一些复杂反应设计中辅助化学家实现快速迭代。此类融合型系统被视为未来智能化化学助手的发展方向,有望实现对实验设计、结果分析及理论推导的综合支持。 化学教育与研究的新形态 大型语言模型的突出表现引发了对化学教育模式的反思。传统教学和考试往往侧重于记忆与基础计算,而语言模型已经能够在此领域超越多数学生和部分专业人士。未来,教育应更加强调批判性思维、实验设计能力与复杂推理,培养学生与模型协同工作的技能。

在科研层面,模型可作为辅助工具,帮助梳理文献、提出假设、优化实验方案,极大提升研究效率。与此同时,人类专家的参与仍不可或缺,特别是在结果解释与创新性思考中。二者的结合将推动化学科学进入一个人机协作的新时代。 伦理与安全的社会考量 随着大型语言模型在化学领域应用的扩展,相关的伦理与安全问题日益突出。模型在分子设计上的双重用途风险,例如合成有害物质,令人警惕科技滥用的可能性。开放获取模型与数据同样需要严密监管,防止技术被恶意利用。

因此,构建透明、可控且符合伦理规范的AI开发和应用框架,成为学界与产业必须面对的挑战。建立严格的评估标准和安全审查机制,为模型赋予“可信赖”的标签,是保障技术正向发展的根基。 未来展望与研究方向 尽管当前大型语言模型在化学知识表现惊艳,但仍有提升空间。未来研究需聚焦于改进模型在多步逻辑推理、结构分析及置信度估计方面的能力。采用更丰富的训练数据,涵盖专业数据库和最新科研成果,将增强模型的专业深度。 进一步探索人机混合智能,可实现优势互补,推动化学研究和应用创新。

同时,开发具有场景感知和安全保障的智能助手,为全球化学社区提供可信赖的服务。专业评测框架如ChemBench的持续完善,将促使行业形成统一标准,促进公平比较与技术进步。 结语 大型语言模型正在以前所未有的速度改变化学领域的知识获取和应用方式。它们展示了超越传统教学范畴的知识容量和一定的推理能力,却也暴露出推理深度不足、过度自信等风险。人类化学专家的经验、直觉和批判思维依然不可替代。未来的化学生态将是人机协同共进的局面,模型作为智能助手辅助化学家的创新与决策,推动科学研究走向更高效、更安全、更智能的新境界。

。