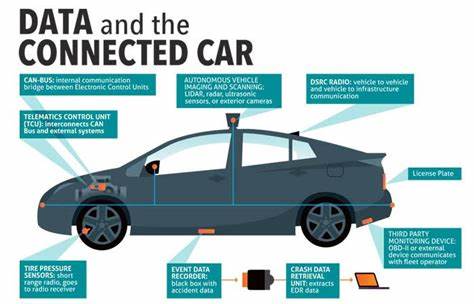

在数字化浪潮席卷全球的背景下,连接汽车作为智能交通和未来出行的核心载体,正以前所未有的速度进入普通消费者的生活。这种联网的汽车不仅具备高级导航、远程控制、实时路况更新和自动驾驶等功能,更是通过车内传感器、摄像头和通信设备持续收集和传输海量数据。然而,伴随着便利与智能的提升,车辆数据采集背后的隐私风险变得愈发突出,行业内部缺乏统一标准与法律规范,致使用户个人信息面临泄露甚至被滥用的巨大风险。连接汽车究竟隐藏了怎样的隐私陷阱?车主应如何在享受科技红利时保护自身隐私? 连接汽车数据采集的广泛性及潜在风险 连接汽车的数据来源极其丰富,涵盖位置坐标、行驶轨迹、车辆状态信息、驾驶习惯、车内通信记录甚至语音和视频数据。以特斯拉为例,其车辆通过内部摄像头和传感器全天候监控车外和车内环境,实时上传至云端存储,以确保自动驾驶的安全性及辅助功能的准确运行。与此同时,制造商还会记录车辆的维修日志、系统更新记录以及用户与车载娱乐系统的交互行为。

这些数据虽然有助于提升汽车性能和用户体验,但却极易成为侵犯隐私的温床。举例来说,当车辆发生交通事故或涉及法律调查时,相关部门可能通过数据请求追踪车辆行驶路径和驾驶人行为记录,甚至无需车主同意便可获得敏感信息。此外,保险公司利用车载遥测数据评估风险等级和调整保费,可能导致用户隐私在不知情状态下被商业化利用。 不同品牌及服务条款的复杂性 连接汽车的隐私问题没有统一的行业标准,导致厂商间数据处理政策不一,并给车主带来极大困扰。订阅型服务模式进一步加剧这一问题。以通用汽车的OnStar为例,即使车主取消了订阅服务,车辆仍可能继续记录部分数据,具体数据范围因车型和服务协议而异。

宝马和特斯拉则各自推出了不同版本的连接套餐,涉及基础功能免费,进阶服务收费的区分。缺乏透明且明确的价格和服务说明,车主难以准确判断哪些数据被收集,如何使用以及存储期限。加之部分厂商对外界对数据采集范围的披露不完全,让消费者对个人隐私权利和数据归属产生疑惑。 法律框架与监管现状的不足 目前,连接汽车的个人数据隐私保护法律体系还处于起步阶段。尽管美国宪法第四修正案明确规定了公民免受不合理搜查和扣押的权利,但具体应用于车载数据收集尚无明确判例及全美统一的法规指导。不同州的保险监管部门对车载遥测数据的使用态度和要求也各不相同,进一步增加了法律适用的复杂度。

在司法实践中,有出现部分汽车制造商在没有法院授权的情况下响应执法部门数据请求的案例,引发图谋解读的争议。与此同时,对于用户数据是否加密存储、传输通道的安全性以及数据保存期限均缺乏强制规范。 消费者面对隐私挑战的应对策略 在这一数字连接快速发展的时代,用户应主动提升信息安全意识并强化隐私保护措施。购买车辆时,宜仔细阅读相关隐私政策和服务条款,关注厂商提供的隐私设置选项,选择可关闭或限制数据采集的车辆功能。若服务包含订阅计划,需及时确认取消后的数据处理情况。积极关注监管机构发布的消费者指导建议,并运用技术手段保护自身权益,如定期清理车载数据存储器、合理调整车载系统权限等。

同时,倡导立法机构加快建立完善的车辆数据保护法规,推动行业内部形成一致的隐私标准,保障用户权利不被侵害。 连接汽车发展带来的隐私保护呼吁 当下,智能汽车不仅仅是一种交通工具,更是庞大数据生态系统的核心节点。隐私风险的进一步显现刺激了社会各界对车载数据保护问题的高度关注。包括电子前沿基金会(EFF)等组织正在积极呼吁加强立法监管和提高公众隐私意识。未来,只有通过透明化的数据收集政策、完善的用户授权机制以及技术与法律的双重保障,才能实现智能汽车领域的可持续发展,让隐私保护真正成为智能出行的坚实基石。连接汽车的安全性不应仅仅依靠技术的进步,更需要公众、产业和政府的协同努力,形成全方位的隐私风险防范体系。

结语 智能连接汽车无疑代表着未来交通的方向,带来了极大便利和创新潜力,但与此同时,渡过隐私挑战的门槛显得尤为重要。只有曝光和理解潜在的隐私风险,消费者才能更理性地作出选择,行业才能更健康地发展。随着技术演变与法规完善,隐私应成为智能汽车设计和运营不可或缺的核心内容。用户理应享有对自身数据的充分掌控权,享受安全、便利的同时,避免成为无形的监控对象和数据商品。连接汽车隐私问题的解决,将是智能交通迈向信赖与安全的关键一步。