拆解,是一种从根本上理解世界的方式。无论是亲自动手拆开一个电子设备,还是深入剖析一篇文章的结构,拆解都能帮助我们洞察事物内在的构造与逻辑。拆开一个物件,不仅仅是为了窥探它的内部,更是为了掌握它的运作原理,从而能够更好地修复、改造甚至创新。这个过程既包含了实践操作,也蕴藏着深刻的思考。历史上,很多重要的技能和知识都源于拆解:拆开古老的机械以修复运转不灵的机器,解析程序代码以搭建属于自己的网页,甚至整理故事的架构以提升讲述水平。通过拆解,我们不仅学习了每一个零件的功能,也领悟了它们如何彼此协作,最终造就了完整的系统。

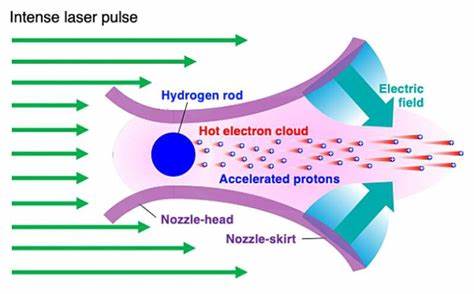

电子产品的拆解曾经是业余爱好者的重要活动。过去,打开一台收音机或音响设备只需拧下几颗螺丝,映入眼帘的便是一片密密麻麻的电容、电阻和线路板。掌握其中的知识,甚至能够亲手通过焊接修复损坏的零件。然而,随着科技的进步,电子设备趋向于轻薄精密,厂商也变得越来越不愿意用户轻易拆开设备。这种趋势在苹果的iPhone问世后尤为显著。最初,许多人预测iPhone会失败,原因之一是它的电池无法轻松更换。

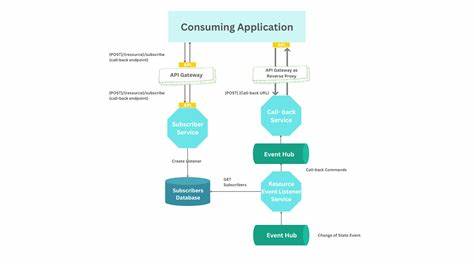

事实证明,这种封闭式设计反而引领了新的时代,即“你不该打开设备”的时代。虽然苹果后来开始提供自助维修服务,但所捆绑的工具与复杂的拆解流程,依旧让普通消费者望而却步。与此同时,DIY电子领域却经历了一场反叛式的革新。来自全球的业余电子发烧友与小规模制造商开始借助模块化组件与开源硬件,推动了一波波大胆的创意尝试。无数项目诞生于车库和工作室,制造出全新样态的设备。这两个看似矛盾的技术剧本,即封闭高端的消费电子和开放实验的DIY文化,事实上都深深扎根于全球供应链的网络中。

想象一部iPhone的内部构造,你会发现一个微型的全球经济“圣殿”。各个零件来自不同国家的供应商,组装在占地数平方公里的厂区内,展现出复杂而庞大的产业链条。这也说明了任何一家企业,无论是国际巨头还是独立创新者,都难以将生产完全带回国内。这种现实虽令人沮丧,但面对国际贸易壁垒和关税冲击,理性看待全球化的不可逆性尤为重要。拆解教会我们的,不只是技术层面上的技能,更是对整个创造过程的尊重。最初拆开一个复杂物件时,很多人都会不可避免地造成损坏。

然而随着经验增长,拆解变得越来越有策略和计划,指导拆解的步骤逐渐明晰,最终能顺利重新组装。如果继续深入,会发现可以利用这些知识把设备改造得更好,修复老旧零件或者完全重新设计。拆解同时是一种对耐心与细致的考验。观察一个产品的拆解过程,能够感知到设计师和制造商对细节的用心程度,有时这份用心决定了设备寿命或者维护的便利性。反观一些粗暴拆解的案例,比如政府政策的仓促推行或企业的激烈裁员等,往往缺乏修复和再造的考量,造成更多伤害和混乱。如今的社会充斥着这样的“破坏性拆解”,看似彻底改造,实则不留复原的可能。

面对眼前诸多不确定和困境,放弃往往显得简单而诱人。但历史告诉我们,毁灭与重建是自然交替的阶段。每一次拆毁,都孕育着新生的可能。新时代的挑战在于,我们是否能够在拆解之后,带着理解与尊重,重新构建一个更为合理、包容与坚持创新的世界。从技术制作到文化艺术,从经济体系到社会结构,拆解的精神都能启发我们不断学习、改进和适应变化。拆解不只是破坏,它更是探索与创造的起点。

掌握拆解的技巧,我们就掌握了打破成规、重新设计未来的钥匙。