科技与科幻的关系源远流长,尤其是在硅谷,这种关系塑造了无数科技公司的愿景与梦想。然而,这些梦想往往根植于一个被称为“格恩斯巴克连续体”的旧时代科幻想象中,这个概念源自作家威廉·吉布森的短篇小说《The Gernsback Continuum》。格恩斯巴克连续体描述了一种被过去的科幻幻想所纠缠的集体心态:未来被想象成无限扩张与繁荣的乐土,充满了飞行汽车、未来都市和技术乌托邦,但这些美好愿景终究没有实现,也可能永远无法实现。现代科技界尤其是硅谷,依然深受这类早期科学幻想的影响,其对未来的构想往往忽视了物理与社会的实际限制。 回顾科幻历史,格恩斯巴克这个名字代表着科幻文学的一个开端。他是《Amazing Stories》杂志的创始人,将“科学虚构”(scientifiction)这一术语推广开来,开启了黄金时代科幻文学的序幕。

那个时代的故事充满了对技术无限可能性的乐观期待:核能似乎无限,机器人将主宰未来,太空帝国触手可及。诸如艾萨克·阿西莫夫、罗伯特·海因莱因和阿瑟·克拉克等作家塑造的未来世界充满了光辉的飞行器、自动化机器和宇宙殖民的图景。这段历史形成了硅谷技术神话的基本框架——技术不仅能解决所有问题,还能引领人类走向永恒的繁荣与自由。但这种思想本质上是一种意识形态,远非纯粹科学论断。 威廉·吉布森在《The Gernsback Continuum》中以讽刺的笔触揭示了这种被幻象缠绕的心态。故事中的主人公沉浸于1930年代和1940年代科幻对未来城市的华美幻象,如带有鲨鱼鳍状尾翼的汽车、装饰艺术风格的摩天大楼和飞行道路。

当现实的传统建筑和社会风貌渐渐被遗忘,这些“半符号幻影”却像幽灵般附身,令主人公感到迷茫和焦虑。最终,他通过深度投入现实中的阴暗面,远离这些虚幻的梦想,才得以摆脱幻觉。这无疑是对现代科技社会的一种隐喻——我们必须正视现实的困境,而非逃向虚构的美梦。 回到硅谷,许多科技领袖和创业者依然沉浸在这种“格恩斯巴克式”的未来想象中。比如,他们执着于打造飞行汽车、拓展太空殖民,甚或通过人工智能实现“黄金时代”的科技乌托邦。然而,正如物理学家和社会科学家所强调,地球以及宇宙的资源、能量和生态系统都有不可逾越的限制。

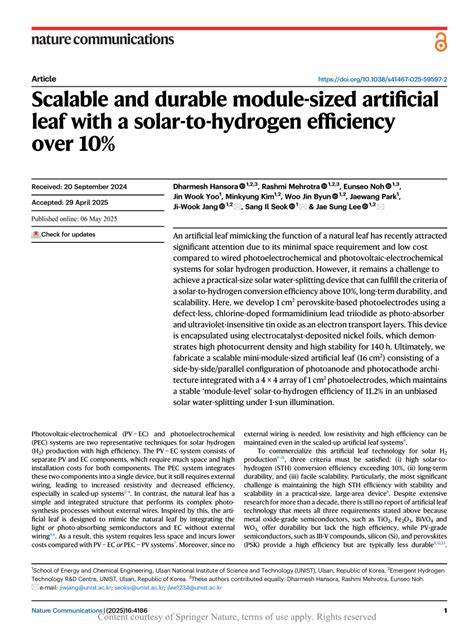

盲目追求无尽扩张和技术突破,甚至可能导致环境恶化和社会不平等加剧。生态系统的有限性与复杂性的科学事实,呼吁我们在科技发展上走向更加理性和踏实的路线。 这种科技幻想与现实间的落差,催生了两种截然不同的技术观。一方面是极端乐观的科技乌托邦主义,认为科技创新只要突破充足,人类的所有难题都能迎刃而解;另一方面是基于“硬限制”理念的科学现实主义,强调必须基于物理规律与社会制度的实际条件,寻找可持续的发展路径。后者更符合当代学者如亚当·贝克(Adam Becker)和金·斯坦利·罗宾逊(Kim Stanley Robinson)的观点。他们认为,我们应抛弃格恩斯巴克连续体中那种脱离现实的无边幻想,转而认可资源约束、环境极限以及社会结构对未来的制约。

此外,历史上的技术乌托邦主义常常与某些激进政治思潮交织。格恩斯巴克连续体中“干净、高效、秩序井然的未来”有时表现出对威权主义和排外主义的隐含支持。这种科技乐观主义的盲目性和排他性在硅谷某些极右翼人士的言论中仍可见端倪,他们主张打破多元化与环保的监管,回归技术至上主义,这与上个世纪中期科幻文学中某些反动倾向不谋而合。但与此同时,也有许多主流科技学者致力于塑造更为开明、包容且充满伦理考量的未来愿景,比如受伊恩·M·班克斯(Iain M. Banks)“文化系列”影响的乐观主义者。他们强调人类合作、自主与公平的重要性,期望技术促进全面的社会福祉,而非少数人的特权。 然而,班克斯笔下的“文化”文明虽然看似无边繁荣,实则包含对宇宙最终走向熵增的深刻悲观认识。

这提醒我们,任何科技的辉煌都无法逃避更大范围的自然法则。在这点上,科技理想主义者必须面对科学事实:宇宙不是无限的资源宝库,人类必须谦虚地接受自身局限,逐步寻找和塑造“可用未来”,而非依赖于某种终极突破或救世主科技。 科技发展和科幻梦想的关系不可抹杀,但更重要的是要警惕被旧时代幻想所钳制,避免陷入格恩斯巴克连续体的迷思。我们今天的世界面临诸多现实挑战:气候变化、资源枯竭、社会不平等和技术伦理等问题,都需要理性和多元的思考方式来应对。盲目追求那些曾经的科幻乌托邦,不但徒劳无功,甚至可能带来新的社会危机。 因此,逃离格恩斯巴克连续体意味着重新定义技术与社会的关系。

我们必须正视现实中存在的物理和社会边界,将创新视为在有限条件下实现更好生活的工具,而非万能钥匙。未来不应被单一的技术乐观主义牵引,而应由多样化、包容性以及可持续发展的理念塑造。只有如此,我们才能真正实现技术进步带来的福祉,避免重蹈旧梦的覆辙。 总之,格恩斯巴克连续体为我们提供了理解科技梦想与现实差距的重要视角。它警醒我们,科幻不仅是激发创新的火花,也是警示未来的寓言。当前,技术决策者、学者和公众都应摒弃那种对无限扩张和无尽繁荣的迷信,转而拥抱科学告诉我们的硬限制,并在此基础上建设更加切实可行的未来。

这样,我们才能真正逃离过去笼罩的迷雾,开创一个既充满希望又脚踏实地的新时代。