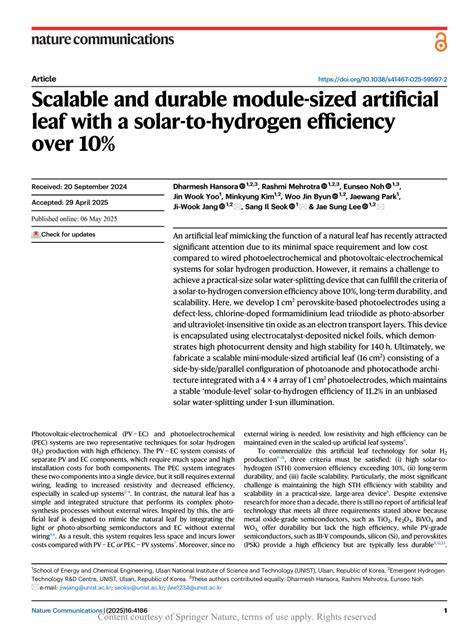

近年来,随着气候变化问题日益严峻,绿色清洁能源的研发进展成为全球关注的焦点。太阳能制氢作为实现碳中和的重要路径之一,受到了科学界和工业界的高度重视。特别是在人工光合作用技术领域,模拟自然植物叶片,通过光电催化水分解制氢,既环保又高效。最新突破性的研究成果展示了一种模块化的人工叶片,其太阳能转化氢效率超过10%。这不仅刷新了人工光合作用装置的性能基准,更为未来商业化落地提供了坚实基础。人工叶模拟自然叶片的结构优势在于空间利用率高,并且无需传统有线连接,显著降低了系统的复杂度和成本。

传统的光伏-电解器系统往往因外部连接线路导致电阻增加,从而限制了效率提升和设备大规模集成。而人工叶作为集成化单元,将光吸收半导体与电催化组件完美融合,通过无缝串联实现整体效率的稳步提升。此次采用了掺氯的甲脒铅三碘化物作为主要光吸收层,配合紫外线耐受的掺氯氧化锡作为电子传输层,大幅提升了光电转换效率和材料稳定性。掺氯策略有效修复了晶格缺陷,增强晶体结构的稳定性,同时改善了电子迁移速率,从根本上降低了非辐射复合损失。此外,使用特殊设计的镍铁钴氧化羟基催化剂作为氧气析出层,不仅催化活性高,且成本远低于贵金属催化剂,保证了整体系统的经济可行性。该催化剂的原位沉积工艺简便且环保,易于在大面积镍箔表面均匀形成,促进电荷的快速传递和催化反应。

系统通过一种高效封装方法,将易受水和光侵蚀的钙钛矿层与电解液隔离,有效避免了钙钛矿的降解,同时保留了光电活性。其采用的电镀银涂层聚甲基丙烯酸甲酯颗粒作为电接触层,确保了电子从钙钛矿层向金属表面的快速传输。这种模块化设计不仅在单片1平方厘米的光电极上表现卓越,更成功地完成了16平方厘米面积的迷你模块集成,采用并联和串联相结合的架构,有效解决了大面积器件中电阻和电解质pH梯度导致的效率损失难题。整机实现了无偏置、单光照条件下稳定维持11.2%以上的太阳能转氢效率,且运行超过140小时保持性能不衰退,标志着人工叶技术在耐久性和规模化集成上的重大突破。相比于早期依赖昂贵III-V族半导体或者硅基多结太阳能电池系统的光解水设备,该模块化人工叶片方案兼具高效率与低成本优势。通过优化钙钛矿晶体生长工艺及电子传输层材料,确保了光吸收层的厚度均匀性和缺陷最小化,减少了载流子复合,为高效率光生载流子传输奠定基础。

科学家们还着重打造符合环保且稳定的催化层,避免了贵金属如铂、钌等资源的过度依赖,从而为实现太阳能制氢的经济规模化铺平道路。长期稳定性测试结果显示,优质的材料接口和精准的封装技术能有效阻断水分渗透和催化剂溶出,防止光电极结构退化和铅元素的泄露风险,极大提高人工叶片的实用性和环境安全属性。业界专家普遍认为,该模块化人工叶技术代表了光电化学水分解领域迈入实用化时代的里程碑。未来的研究将继续优化电子迁移层成分,提升钙钛矿层抗光热损伤能力,以及开发更高效且廉价的电催化剂组合方案。此外,针对副产氢氧气的分离问题,集成膜分离技术或构建多层串联电极结构将成为关键方向。规模方面,模块化结构支持灵活扩展,具备被集成到更大面积商业光伏设备中的潜力,有望实现太阳能制氢的工业级推广。

整体来看,该人工叶项目充分体现了材料科学、光电化学和催化工程的跨界融合,推动了人类向绿色、可持续氢能源时代迈出坚实步伐。未来,伴随技术成熟与产业链完善,预计将极大降低洁净氢气的生产成本,助力实现全球碳中和目标。站在科研和应用的交汇点,这种高效稳定的模块化人工叶技术不仅为能源转型提供创新动力,更昭示了太阳能制氢技术的广阔前景和深远影响。