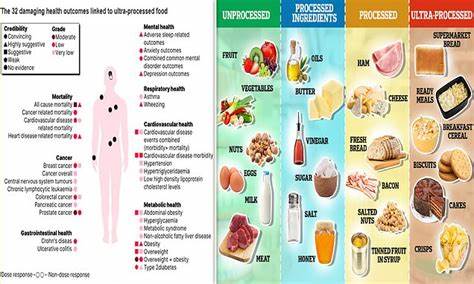

随着现代生活节奏的加快和饮食习惯的改变,加工肉类、含糖饮料以及反式脂肪逐渐成为人们日常饮食中的常见元素。然而,越来越多的科学研究发现,这些食品的摄入与多种慢性疾病存在显著关联,对公众健康构成潜在威胁。本文将围绕最新研究成果,全面解析加工肉类、含糖饮料和反式脂肪对健康的具体影响,以及如何科学合理地控制摄入量以减少健康风险。 加工肉类是指经过盐腌、熏制、腌制或添加防腐剂等加工工艺处理的肉类产品,如香肠、培根、火腿和热狗等。研究表明,摄入加工肉类与多种疾病的发病风险相关联,其中最受关注的是2型糖尿病、缺血性心脏病和结直肠癌。加工过程中产生的致癌物质及高盐分含量可能是其致病机制的重要方面。

世界范围内的多项流行病学研究纷纷证实,持续摄入加工肉类可使2型糖尿病发病风险增加约11%。这主要源于加工肉中高盐、高脂肪及添加剂带来的胰岛素抵抗及慢性炎症反应,影响体内葡萄糖代谢,进而诱发糖尿病。同样,结直肠癌也被发现与加工肉类摄入存在7%的风险提升,特别是在摄取量达到每日接近半百克的水平时,癌症风险显著上升。这一现象可能与加工肉制品内的亚硝胺类化合物、杂环胺及多环芳香烃等致癌物质紧密相关,这些物质在烹饪及加工过程中生成,具有较强的致癌潜力。 含糖饮料,尤其是以蔗糖或高果糖浆等作为添加糖的软饮料,在全球范围内的消费量持续攀升。除了带来直接的热量负担,含糖饮料还可能通过影响胰岛素敏感性和增加体重,提升罹患2型糖尿病的风险。

大量研究发现,即使在不考虑超重和肥胖因素的条件下,含糖饮料的摄入量与糖尿病的发病率呈正相关。此外,含糖饮料也对心血管健康构成威胁,数据显示长期大量饮用含糖饮料的人群缺血性心脏病风险增加约2%。 含糖饮料的过量摄入同样与肥胖的发生密切相关。肥胖作为多种代谢紊乱的重要诱因,间接增加了心血管疾病、脂肪肝等慢性疾病的发病概率。同时,含糖饮料中的果糖摄入与血脂异常和高血压相关,增加心脏病及中风的风险。尤其在青少年和年轻群体中,含糖饮料的高消费表现出不良健康趋势,呼吁社会各界加强控制措施,如实行含糖饮料税收、限制广告宣传及增加健康饮品的可及性等。

反式脂肪是通过工业氢化植物油产生的人工合成脂肪,广泛存在于某些加工食品、烘焙食品及油炸食品中。这类脂肪能够增加低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)水平,降低高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C),导致血脂异常,引发动脉粥样硬化。 最新研究显示,每日摄入反式脂肪占总能量摄入的0.25%至2.56%范围内,均能使缺血性心脏病风险至少增加3%。反式脂肪产生的炎症反应及内皮功能障碍,促进心血管病变的发生发展。鉴于反式脂肪对心血管健康的负面作用,世界卫生组织已敦促全球范围内逐步淘汰工业反式脂肪,倡导企业采用更安全的植物油替代品。 尽管上述研究均指出加工肉类、含糖饮料和反式脂肪存在一定程度的健康风险,但不同人群间的影响程度可能存在差异,且相关研究部分结果显示证据的不一致性,需要更多高质量的长期队列研究加以验证。

同时,生活方式的复杂性及饮食结构的多样性也为研究带来挑战,需结合基因背景、环境因素等多维度进行综合考量。 为减少风险,专家普遍建议公众应尽量减少加工肉类制品的摄入,优先选择新鲜及未加工的肉类产品,摄入时注意控制烹饪温度和时间,防止致癌物质的生成。在饮料选择上,减少含糖饮料的消费,增加白开水、无糖茶饮等健康饮品的摄入,养成良好的饮水习惯。针对反式脂肪,应仔细阅读食品成分标签,避免含有“部分氢化油”的产品,倡导选择天然植物油烹调或食用未加工的天然脂肪来源。 此外,政府和相关机构应加强食品安全监管,推广营养健康教育,提高公众对这些食品潜在危害的认识。政策层面可考虑实施含糖饮料税、限制反式脂肪使用法规,以及推动食品企业改良配方,减少不健康成分含量,以保障广大消费者的饮食安全和健康。

综合来看,摄入加工肉类、含糖饮料和反式脂肪均与2型糖尿病、缺血性心脏病及某些癌症风险呈正相关,虽相关证据仍需进一步巩固,但现有预防策略已显示出显著的公共卫生价值。通过科学调整饮食结构,强化健康饮食理念的普及,能够有效降低相关慢性疾病的发病率,促进全民健康水平提升。面向未来,推动营养研究深入与饮食行为改变,将是实现健康中国目标的重要保障。