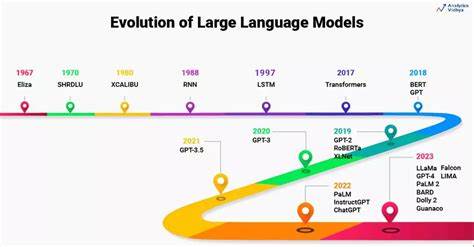

大型语言模型正在以前所未有的速度提升,其性能改进显示出指数级的增长趋势。由美国加州伯克利的模型评估与威胁研究中心(Model Evaluation & Threat Research,简称METR)揭示,当前先进的大型语言模型的能力大约每七个月翻一番。如果这种发展速度能够持续至2030年,这些模型将能够以50%的可靠性完成一项需要人类整整一个月(约167工作小时)才能完成的复杂软件任务,并且完成时间仅需几天甚至数小时。如此质的飞跃,不仅意味着人工智能系统的能力大幅提升,也预示着各行各业将迎来根本性转型。大型语言模型在生成自然语言文本方面展现出极强的能力,基本能够模拟人类的写作风格,甚至创作出与人类难以区分的文章或作品。然而,衡量这一能力的复杂程度超出了传统的计算机性能指标,比如指令执行速率或浮点运算能力。

此类传统指标不能充分反映语言模型在理解、推理及执行复杂任务上的实际表现。METR创新性地提出了一种“任务完成时间视野”指标,用以衡量模型在特定可信度下,完成某项任务所对应的人类平均耗时。通过追踪该指标,研究团队能够量化LLM能力的提升速度,以及对实际复杂任务的适应能力。值得注意的是,不同类别的任务其“复杂度”或“混乱度”存在显著差异。METR定义的“混乱度”指标,反映任务在现实世界中的不确定性及多样性。事实证明,面对高混乱度的任务,大型语言模型的表现相对要弱一些,这提示在真正复杂且多变的现实应用环境中,进一步提高模型的泛化能力仍然是未来研发的重要方向。

展望未来,基于大型语言模型的人工智能不仅能够辅助甚至独自完成诸如编写长篇小说、制定公司运营策略、改进自身模型结构等复杂任务。这些突破将给娱乐、商业、科研甚至社会治理带来深远影响。与此同时,高效且自主的人工智能系统的普及,也伴随着巨大的伦理与安全风险。学者和工程师们深刻意识到,尽管技术进展迅猛,但如何确保AI发展在安全、可控的轨道上,防止被滥用或失控,将成为社会必须共同面对的课题。人工智能领域的专家提出,当前提升速度虽快,但未来这股势头可能受到多方面因素制约,比如硬件性能瓶颈、数据资源限制以及技术应用中的现实困境等。即便如此,算法和模型结构的创新仍将持续推动能力提升的边界。

近年来,深度学习框架的优化、训练数据规模的爆炸式增长以及分布式计算能力的进步,共同促成了大型语言模型的演进。这些技术突破不仅为研究人员提供了更强大的工具,也使得人工智能应用更贴近实际生活。工业界和学术界对此高度关注,纷纷加大投入,推动智能化转型升级。大型语言模型的指数级成长也引发了关于AI“奇点”概念的讨论,即AI系统达到自我改进、超越人类智能的临界点。尽管目前科学界对此仍存分歧,普遍观点认为目前的进展虽快速,但依然有限制和风险,因此保持理性和审慎极为重要。商业层面上,拥有强大语言理解和生成能力的AI工具正在被广泛应用于客服、内容创作、软件开发辅助及产品设计等多个领域。

它们不仅极大提升了生产效率,也激发了新业务模式的诞生,改变了传统行业的竞争格局。教育和科研领域借助大型语言模型辅助文本生成与知识推理,更好地促进了知识传播和创新思维的培养。不过,实际工作中也面临模型准确率、偏见和错误率问题,仍需不断优化与规避。面对不断进步的人工智能,企业和政府机构需要制定应对策略。在法规、伦理、安全评估及风险防控方面,需要建立完善的框架体系,确保技术推广的安全性和社会效益最大化。公众教育亦不可忽视,提升社会对AI潜力与挑战的认知,促进技术与社会和谐共生。

综上所述,大型语言模型的指数级进步彰显了人工智能技术的巨大潜力和变革力量。它们正在引领一场跨越行业与领域的智能革命,极大地改变着人类工作和生活的各个方面。随着2030年的临近,AI系统完成复杂任务的能力将进一步增强,带来前所未有的机遇和挑战。只有通过持续的技术创新、科学监管和社会协作,才能确保这场变革成为推动人类文明进步的正向力量。