Ruby作为一门诞生于1995年的动态编程语言,自诞生以来便因其优雅的语法和极佳的开发者体验,获得了全球开发者的青睐。尤其是基于Ruby构建的Ruby on Rails框架广泛应用于众多知名网站和大型互联网企业,如GitHub、Airbnb和Shopify,成为推动现代互联网经济发展的重要技术支柱。然而,随着应用规模的不断扩大,对底层CRuby解释器的性能和内存管理机制提出了更高的要求。传统CRuby的内存管理方式面临着诸多瓶颈,迫切需要进行系统性的重构以满足现代应用的需求。长期以来,CRuby采用的是标记-清除(mark-sweep)垃圾回收机制,这种机制非移动且设计上假定所有对象占用固定大小的40字节槽位,复杂对象则通过malloc分配额外内存。这种简化的设计曾有效促进CRuby早期的发展,但其内存碎片化严重、垃圾回收效率低下等问题,已成为制约性能优化的重要因素。

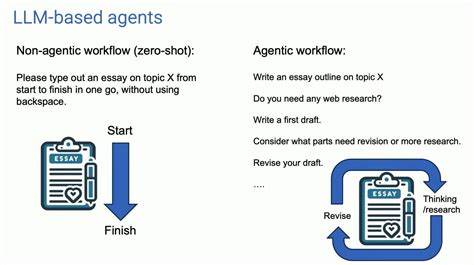

针对这一现状,近期由学术界与工业界联合推进的改造项目,目标是彻底重构CRuby的内存管理体系,引入模块化设计并支持现代高性能垃圾回收算法。该项目依托于MMTk(Memory Management Toolkit)这一先进的垃圾回收框架,为CRuby注入了全新的活力。项目团队首先对CRuby现有的底层假设进行了深入分析,识别了其中几个关键挑战。其一是垃圾回收与应用线程的协调,即如何在不显著影响响应性能的情况下,实现及时且高效的内存回收。应用中断与“yielding for collection”(为收集让步)的策略需要平衡用户体验与系统负载。其次,传统的保守栈扫描方式带来了内存安全隐患与性能开销。

重新设计的扫描机制不仅提升了准确性,也为后续走向移动GC打下基础。在对象扫描方面,如何高效识别并追踪复杂对象内存结构,确保引用的正确管理,是改造的重点之一。对于引用的处理,尤其是弱引用和引用队列的维护,更是关系到系统内存回收的整体稳定性和性能表现。另外,内存的最终化机制与堆外内存管理一直是CRuby难以突破的瓶颈,现代改造方案试图实现更加合理的资源释放与管理策略,减轻程序运行时内存压力。值得关注的是,复制式垃圾回收的集成,为往后潜在的增量和分代回收机制奠定了坚实的基础。复制GC的引入有效缓解了传统标记-清除中产生的内存碎片问题,同时缩短了GC停顿时间。

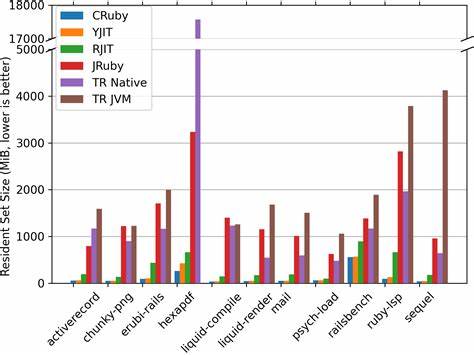

其它层面如全局弱表和基于地址的哈希算法调整,也体现出项目不仅仅停留于表面改造,而是在基础架构层面进行彻底升级。值得一提的是,为了实现写屏障和支持世代垃圾回收机制,项目组重新设计了写屏障接口,这使得未来能灵活应用更多类型的垃圾回收算法,而无需对现有CRuby底层代码进行大范围重写。性能分析和优化环节是整个项目的重中之重。通过细粒度的性能剖析,团队发现关键路径上的瓶颈并进行了针对性的调整,提升了垃圾回收触发时机的智能化,优化了内存分配策略,显著降低了停顿时间和CPU资源消耗。此次改造不仅带来了性能上的提升,也增强了CRuby整体的可维护性和扩展性。社区对该重构方案的积极响应和采纳,彰显了它在实际应用环境中的可行性和价值。

随着改造工作的持续推进,未来CRuby或将实现对更多垃圾回收技术的支持,如增量回收、并行和并发垃圾回收策略,为具备不同需求的应用场景提供多样化选择。综合来看,CRuby内存管理的重构不仅是对一种编程语言核心机制的技术升级,更代表了开源社区与产业界合作推动语言生态持续健康发展的典范。此次改造工作不仅提升了Ruby语言在性能和内存效率方面的竞争力,也为广大开发者提供了更稳健的运行时环境,助力其在保持初心的同时,迈向高性能计算的新征程。随着Ruby继续深耕云计算、大数据与人工智能等领域,该内存管理重构项目无疑成为支撑未来创新发展的关键基石。