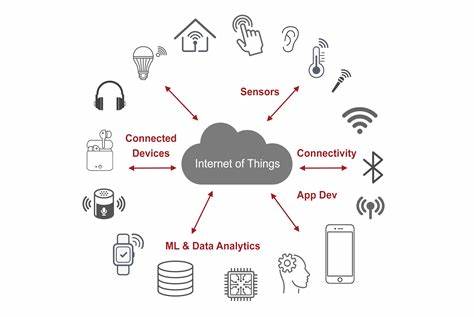

在人工智能技术迅速发展的今天,编程领域也开始迎来重大的变革。代理式编码,即利用智能代理通过交互自主完成代码编写、调试和重构等任务,正逐渐成为程序员探索和尝试的新方式。个人尝试使用Claude Code这类基于大型语言模型的编码代理,带来了既激动又谨慎的感受。这类工具既展示了技术创新的潜力,也暴露了目前AI辅助编码尚存在的限制与障碍。许多程序员对代理式编程的体验存在复杂且多面的看法。其中一个显著感受是,虽然编码代理可以代替人类执行部分繁琐的代码修复和功能添加,但在生产环境下,这种替代依然存在风险,且成效未必显著超越人工操作。

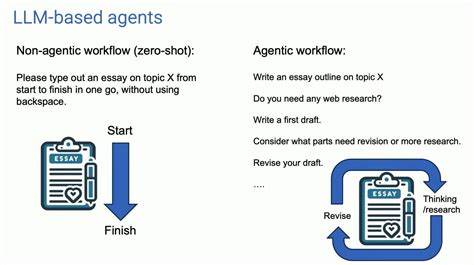

尤其是在代码质量和安全性方面,代理生成的代码需要投入大量时间人工审查才能确保规范和可维护。对于那些注重代码维护与长远发展的人来说,完全放任AI自动生成代码仍然难以接受。代理式编码的另一个有趣之处是其操作界面与交互模式。用户能通过自然语言与代理对话,指导其如何执行特定任务,并观察其连接shell命令、实验验证以及自我学习的过程。这种人机合作的特性使得编码不仅仅是一项重复劳动,更像是创意合作,减少了程序员的认知负担,让编码过程变得更具趣味性和探索性。尽管如此,编码代理目前仍需要“看护”与“引导”,无法真正做到完全自动化。

用户必须始终介入,审阅代码修改,防止产生无法预料的错误。这种“半自动”模式虽然限制了生产效率的最大化,但却是确保代码可靠性的必要保障。费用问题也是制约代理式编码广泛应用的一个现实瓶颈。以作者的体验为例,数小时的编码尝试产生了几十美元的开销,且得到的成果并不如预期那么丰硕。尽管有观点认为这笔钱相比程序员工资来说并不昂贵,但对于许多位于发展中国家的用户而言,这样的成本显得不够经济且难以持续。用户需谨慎评估自身实际需求与投入产出比,避免陷入无节制的金钱消耗。

代理式编码带来的另一个深层次思考是,它可能加速程序员对自身代码的疏远感。长期被AI处理的项目,尤其是在缺乏自身深入参与的情况下,代码架构和设计理念可能被逐步侵蚀,变得难以理解甚至难以维护。作者回忆之前的一次经历,社区逐渐接手管理一个开源库,最终导致项目失去原有的模块结构和整洁逻辑。代理编码让这种“代码异化”的速度大幅提升,可能在短短数周内造成类似结果。与手动维护的代码相比,AI生成的代码缺乏“意图”的痕迹,只是经过统计学习生成的合理貌似逻辑,难以追溯设计初衷和代码发展脉络。这种状况对于追求代码可靠性和长期维护性的软件设计师来说,构成了不可忽视的风险。

然而,代理式编码依然是一项令人兴奋的创新。对于一些低风险、非关键的副项目或个人兴趣项目,AI编码代理提供了全新的互动体验和快速实现原型的能力。用户无需耗费大量精力,便可轻松完成一些原本可能被拖延的任务。更重要的是,这种互动减轻了认知负担,带来更多玩乐和探索的乐趣,而不仅仅是重复劳作。未来,代理式编码的应用前景值得期待。如果能够在保持用户对代码的理解和掌控的同时,提升代理的准确性、安全性和性价比,它无疑将成为软件开发不可或缺的利器。

要实现这一目标,用户需要对工具进行更加细致的定制和配置,比如撰写详细的指导文档、优化自动化构建流程以及调整代理的工作机制。这种“有意为之”的工具打造过程,虽然增加了前期投入,但将带来更为高效和稳健的工作流。本文还提醒读者注意心理健康和使用时的自我控制。过度依赖代理式编码,尤其是在付费模型下盲目投入,可能带来负面情绪和经济压力。类似于赌博的刺激和成瘾性需要谨慎对待,保持理性使用,是避免陷入无谓消耗的关键。当下代理式编码尚处于萌芽阶段,有许多不足之处,但它确实为编程行业带来了不少有趣的思考与实践机会。

作为程序员,应当以开放而又谨慎的态度,持续探索这项技术如何与个人习惯和项目需求相融合。相信在未来,随着技术演进和用户反馈的积累,我们能够见证AI编程代理从“匠人工具”逐步成为可靠的合作伙伴,推动软件开发迈向新的高度。