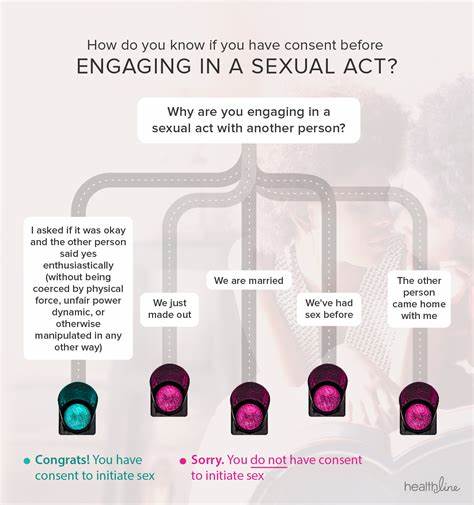

在现代社会,性同意被视为健康人际关系的核心。然而,现实情况远比单纯的“同意”与“不同意”复杂。许多人在没有真正想要的情况下仍然同意发生性行为,这种现象被称为“不情愿的自愿性行为”。理解为何个体会做出这样的决定,对于改善性教育、促进健康关系以及保护心理健康至关重要。研究表明,影响这种行为的因素既包括个人层面的性别身份和沟通能力,也深受文化、社会性别角色及具体环境所左右。首先,性别在这一现象中扮演了重要角色。

女性更容易同意自己并不真正想要的性行为,这与传统的性别脚本密切相关。传统文化中普遍存在男性作为性行为发起者,女性则被期待扮演“性守门人”的角色,这种脚本影响着双方在性关系中的行为方式。女性往往肩负起维持关系和迎合伴侣的责任,导致她们可能选择压抑自身欲望而顺从伴侣的需求。社交期待和性别角色压力使得许多女性在沟通中感到不自在,难以明确表达拒绝或不满,这种沟通障碍进一步加剧了不情愿的同意。除了性别因素,沟通舒适度被证明是减少不情愿同意的关键之一。研究发现,个体对与伴侣沟通性需求或界限的舒适程度越高,越不容易同意自己不愿意的性行为。

尤其是在亲密关系中,开放、坦诚的性沟通能够帮助双方更好地理解彼此的需求,避免误解与压力。相比之下,伴随勾搭关系(hookup culture)出现的非正式性互动中,沟通的难度加大,使得个体更容易因为缺乏明确沟通而同意不想要的行为。此外,社交环境和大学文化也对这一现象起着推动作用。大学校园普遍存在派对文化、酒精消费频繁、以及开放的性观念,这些因素促使年轻人更频繁地发生随意性行为。在这样的环境下,个体可能在压力、期待或酒精影响下,同意超过自己实际意愿的行为。虽然酒精消费后有性行为在大学生中较为常见,但醉酒状态对有效同意的影响尚未得到充分研究,增加了同意的复杂性。

另外,文化和种族背景在不同研究中并未显示出显著差异,这意味着无论身份如何,性别和沟通舒适度在影响不情愿同意方面的作用更为突出。然而,人们的性取向与年龄对这一行为的预测力较弱,表明这是一个跨群体普遍存在的问题。动机层面,多数人同意不想要的性行为是为了维护或增进感情、满足伴侣期望,甚至是出于对关系稳定的担忧。这些内在动因与外部压力交织,导致许多人在权衡后选择妥协。需要注意的是,虽然有时同意不情愿的行为不伴随明显的威胁或暴力,但长期频繁地发生可能引发心理困扰、性功能障碍,乃至情感疏离。解决这一问题,需从提升性沟通能力和挑战传统性别角色观念入手。

教育体系尤其是高校应推行性沟通和自我倡导能力的培训,使学生在面对性选择时更加自信和自在。创建尊重个体意愿和促进公开对话的校园环境,有助于降低不情愿同意的发生。同时,针对女性的专项沟通技能提升项目,可以加强其在关系中的话语权,减少因性别角色所带来的不平等压力。未来研究应考虑引入多样化样本,包容非二元性别、不同种族和文化背景,从而获得更全面的理解。此外,采用纵向和事件追踪研究方法,将有助于揭示不情愿同意发生的具体情境和持久影响,为预防和干预提供科学依据。总之,不情愿的性同意现象反映了复杂的社会心理机制,涵盖性别角色、沟通能力、文化环境等多个层面。

只有通过综合多方面努力,才能促进健康的性关系,保障个体的自主权和心理健康。性教育的重点应从简单传授同意定义转向培养真实表达愿望和界限的能力,创造人人尊重彼此选择的社会氛围。