古罗马帝国建造了庞大的道路网络,其精细的地面交通线路不仅支撑了军事行动,也推动了经济贸易与文化交流。随着时间的推移,这些道路的痕迹渐渐凋零,传统的考古和历史研究面临诸多挑战,尤其在复杂多变的地形环境中,如何准确构建路线成为难题。地理信息系统(GIS)技术的兴起,为破解这一谜团提供了新的视角与方法。通过数字化的地理数据整合与空间分析,GIS技术能够模拟古代罗马行程线路的最优路径,进而辅助验证和修正历史文献与考古发现所提出的路线假说。传统对古罗马道路的研究,往往依赖于历史文献记载和局部考古证据的拼接,但这些资料存在测量误差、解释分歧以及文献传抄误差等问题,导致学界对某些线路存在诸多争议。GIS技术通过集成数字高程模型、地形坡度、水文特征等多层空间信息,构建出地形摩擦面,量化路径代价,进而运算出最具可行性的古代行进路线。

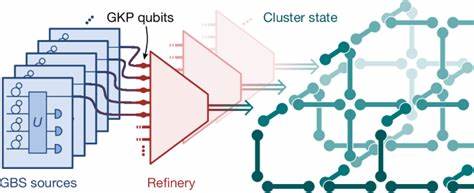

这种“最小成本路径”(Least Cost Path, LCP)模型不仅考虑了平面距离,还结合了非欧几里得空间特性如坡度变化和水体障碍,实现更加贴近古代实地情况的路径模拟。以西班牙加利西亚地区古罗马第十九条道路为案例,学者们面对山区起伏显著、河流密布的复杂地形,传统的欧式测距方法难以合理解释历史里程数据与路线走向的偏差。采用GIS技术后,研究者利用25米分辨率的数字高程模型,结合人工修正的水系与障碍层,为模型构造了高度逼真的摩擦地图,模拟出自然的行进走廊。通过先进的GIS分析工具如MADO模型和LCP算法,能够从多个罗马古城节点出发,显示最具合理性的路径汇聚效果,帮助澄清对路线站点的分歧。研究结果表明,考虑地形坡度和水体阻隔后,模拟路径在空间分布上优于传统线路假设,且更贴合历史里程数。某些历史文献中多样的里程单位及里程换算问题,经GIS模型对地理与地形的多元交叉验证,得以提出更科学的解释。

GIS分析不仅揭示了古罗马工程师在路线选择时关注的自然地理制约因素,同时引出人文环境与社会需求对网络布局的影响。诸如河流治理、桥梁建设、车站(mansiones)选址均内嵌于数字模型中,为理解古代路网演变提供直观对照框架。技术在推进历史研究的同时,也暴露出数据局限带来的挑战。考古证据的不完整、文献抄本的差异,以及某些道路元素的后期迁移,都可能影响模型成果。为此,跨学科整合考古学、地理学及历史学知识,结合遥感、地面勘探和GIS的多重验证,才是提升研究准确度的有效途径。GIS在古罗马道路研究中的应用,体现了数字人文的深远潜力。

它既推动了历史数据的精细化处理,也催生了对古代空间认知与决策制定的系统性理解。伴随技术进步,未来更多地区的古道将借助三维地形建模、地表下探测与网络拓扑分析得到重新诠释。事实上,这种技术驱动的考古方法,不仅适用于罗马帝国,也为全球历史地理研究提供了范例。融合数字地理信息与古代文本的研究范式,催生出多元视角的历史叙事,促进了对古代交通网络的全景式理解。总之,GIS技术在古罗马行程线路重建中的应用,正使得历史考古学步入一个精确、直观并可重复验证的新时代。通过对自然地理条件的综合考量与模拟,以往基于文字猜测的路线能得到科学支撑和细节完善,为古代交通史、区域发展史甚至帝国治理研究注入新的活力。

未来,结合人工智能与大数据分析,GIS将进一步深化对古代空间动态的探索,让穿越千年的罗马道路重新焕发智慧光芒。