量子计算作为信息技术的未来方向,已经吸引了全球科学界和工业界的高度关注。实现可靠的量子比特生成和操控是推动量子计算迈向实用化的关键技术瓶颈之一。传统的自由空间光学系统虽然已成功演示多样的非高斯态量子比特,但在规模扩展和系统集成方面存在巨大挑战。最近,一项开创性的研究利用集成光子芯片技术,成功合成了Gottesman–Kitaev–Preskill(GKP)量子比特,标志着光子量子计算硬件进入了一个全新阶段。GKP编码方式因其高效的容错能力和兼容室温操作的特点,成为实现大规模光子量子计算的热门方案。传统光子量子比特通常依赖于双轨编码和概率性的单光子源,但这些方案需要复杂的多路复用和在极低温环境(如液氦温区)操作的探测器支持,极大制约了实际应用。

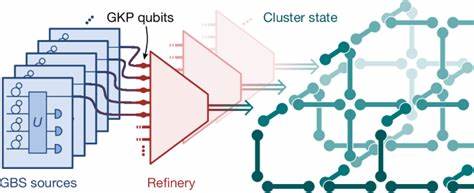

据此,研究团队创新地将超低损耗的集成光子平台与高效的光子数分辨探测器相结合,实现了多模光子压缩态的线性光学干涉制备,进而通过多通道光子数强制检测完成对GKP量子比特的制备。该平台基于定制的硅氮化物(SiN)300毫米晶圆,在兼顾非线性光学效率和超低传播损耗之间达成平衡,为光子量子态的高品质生成提供了基础条件。多模高斯玻色子采样(GBS)设备支持四个单模压缩态光场的复杂缠结,通过可编程线性干涉器优化制备过程,针对特定光子探测事件实现定向定量的量子态“预言”或“武装”。光子数分辨的过渡边缘传感器(TES)探测器具备超过99%的探测效率和出色的本征分辨率,显著提升了量子态的制备成功率和质量。实验结果显示,生成的GKP量子比特在位置和动量正交量子态中均展现出至少四个独立分辨峰值,Wigner函数中呈现出显著的负区,体现了必需的非高斯性和容错结构。这些特征不仅是量子计算所需的基本要素,也标志着该技术正向实用性容错量子计算机的关键指标迈进。

通过变更光子数探测事件模式,还能生成不同晶格结构的GKP态以及Schrödinger猫态,验证了该集成平台的高度可编程性和多功能性。理论分析结合实验数据指出,当前系统若能进一步降低芯片和光路的总光学损耗至1%以下,便可实现超过9.75 dB的有效压缩度,达到实现容错操作的公认阈值。损耗的减少将大幅提升量子态纯度和量子比特的操作稳定性,使得规模化多源阵列和后续补偿-孵化过程成为可能,为构建大规模容错光子量子计算机铺平道路。该项目全面体现了集成光子学在量子信息处理中的优势,利用成熟的半导体制造工艺确保芯片可扩展性与良率,极大简化了系统集成与光纤耦合的复杂性。进一步配合高灵敏度探测器和精准相位锁定激光系统,实现了稳定高重复率的量子态制备。此类技术将在量子通讯、量子网络及高精度量子传感领域同样展现广泛应用前景。

展望未来,随着制造工艺的不断优化和光学元件损耗的持续降低,GKP量子比特的生成质量呼应着多种量子误差纠正方案,为实现全光子基于集群态的测量基量子计算提供了核心基础。在整合多模式GBS源、多级预处理单元和适应性育种机制后,有望构建出百万级源规模的光子芯片,这将彻底颠覆当前量子计算硬件架构。此外,非高斯性量子态的多样合成能力为量子模拟与人工智能领域的光子量子加速器研究开辟了新方向。总结而言,集成光子技术制造的GKP量子比特光源为量子计算领域注入了强劲动力,其兼具高性能、可扩展与室温操作优势的特性,令光子架构在实现实用可扩展容错量子计算的征途中实现了重大飞跃。该技术为推动量子信息科学应用从实验室迈向产业化提供了坚实的基础支撑,同时也促进了跨学科创新和新型量子器件的研发。未来通过持续的设计改进、材料优化和系统集成,集成光子平台势必成为量子计算、通信和测量技术领域的标杆性技术路径。

。