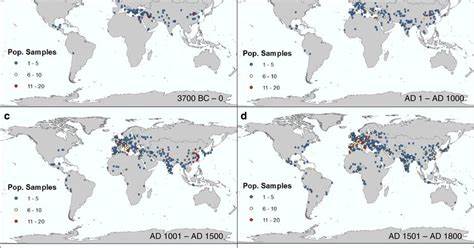

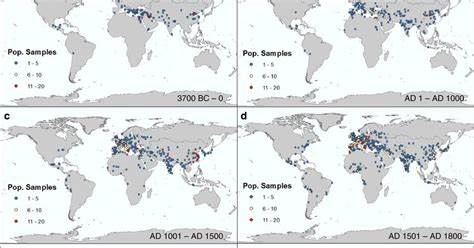

城市作为人类社会的重要载体,记录着文明的兴衰与发展。早在公元前3700年,城市便开始在地球各地逐渐形成,伴随着农业的发展和社会结构的复杂化。探索全球6000年的城市化进程,不仅是对历史的回溯,更是引发对当代城市发展路径和未来趋势深刻思考的契机。 早期城市大多生长于肥沃的农业区,如美索不达米亚平原、尼罗河流域和印度河谷。这些地区提供了稳定的粮食供应和相对优越的生活条件,为聚居和城市发展奠定了基础。史学家和考古学家通过大量文献、古代地理记录及人口估算,揭示了当时城市人口规模有限但富有组织,城市结构亦较为紧凑,反映了早期社会的聚合力和生产力水平。

随着时间推移,尤其进入公元前1000年至公元1000年间,城镇规模和数量显著增加。古希腊、罗马、中原王朝及中东地区均出现了多个大城,成为当时政治、经济、文化中心。此时期城市人口基数扩大,体现了贸易的兴盛和行政力量的集中。根据历史数据整理,可见城市不仅体现在数量上增长,更在功能多样性和空间布局上展现出复杂性。 近现代时期(公元1000年至2000年),城市化步伐进一步加快。尤其工业革命以后,技术进步、交通网络完善和全球经济一体化催生了大批城市群和都市圈。

全球人口大规模向城市迁移,城市规模扩大,其经济和社会影响力不断增强。尽管区域发展不均衡,全球城市中心持续扩散,从传统的欧洲中心逐渐东移至亚洲、拉丁美洲等地,反映了全球权力与资源配置的动态变化。 通过数字化和空间化管理历史城市人口数据,研究者能够更直观地分析各个历史阶段城市的地理分布、人口规模与迁移规律。利用历史人口估计、考古遗迹和现代地理信息技术结合,形成了跨时空的历史城市数据库,为探索城市化的长期趋势提供科学依据。 现代研究表明,城市发展与自然资源、地理位置、政治制度和经济体系密切相关。特别是在农业发达地区,城市增长速度较快,反映了生产力与城市规模之间的强关联。

但城市不仅是经济实体,亦是文化和社会互动的集中地,体现了人类文明多层面的融合。 需要指出的是,历史城市数据存在时空不均衡和数据缺失的问题,特别是在古代非洲、美洲和南亚部分地区。然而,通过不断增加考古发现和文献研究的积累,随着时间推移,这些历史盲区正逐渐被填补,数据的空间和时间分辨率逐步提高。 同时,不同历史时期和不同文化背景下,对“城市”的定义存在差异。早期城镇规模较小,功能多样性有限;而现代城市则涵盖广泛的行政、经济和社交功能。这也对历史城市人口数据的整合和比较提出挑战。

学者们通常通过多维度指标从人口规模、空间范围、政治权力及经济活动等多个角度对城市进行界定,从而确保数据的科学性和可用性。 城市的兴衰往往反映出自然灾害、战争、殖民扩张及经济变迁的多重影响。在漫长的历史过程中,许多繁华城市曾因生态退化、资源耗尽或政治动荡而衰落,甚至消失。研究这些城市的变迁不仅丰富了历史认识,也为当前城市规划和可持续发展提供警示和借鉴。 随着技术进步,历史城市数据的数字化和空间化处理成为可能。研究团队通过手工抄录、计算机辅助地理编码和多源数据融合,创建了涵盖6000年、全球范围的城市人口分布数据库。

这些成果为人文地理学、历史学、城市规划和环境科学等多个领域提供了跨学科研究基础。 此外,城市空间位置的变化,也反映了人类社会迁徙和发展的轨迹。早期城市群集中在中东和南亚地域,随着工业化和全球化浪潮,人口中心逐步向东亚和全球其他地区迁移。通过计算城市加权全球中心,研究者追踪了城市群发展的动态,揭示了复杂的历史演进路径。 对这一长期历史过程的深入研究,为理解当代城市化的可持续发展提供了宝贵视角。基于历史经验,政策制定者和规划者能够更好地把握城市发展的周期性波动和规律性特征,制定切实可行的城市发展策略。

未来,随着更多历史资料的发现和计算机技术的进步,全球历史城市数据库的精度和覆盖面将不断提升。多领域合作将进一步推动对城市化历史演变的理解,促进人类社会应对持续城市化所带来的环境、经济和社会挑战。 综上所述,从公元前3700年到公元2000年,全球城市经过了缓慢孕育、快速扩展到现代都市大规模发展的过程。通过系统化的空间数据整理与分析,我们可以清晰地看到城市的地域迁移路径、人口规模变化以及与自然和社会环境的互动关系。这不仅是城市史的回顾,更是助力未来城市规划、可持续发展和全球人口研究的重要基石。