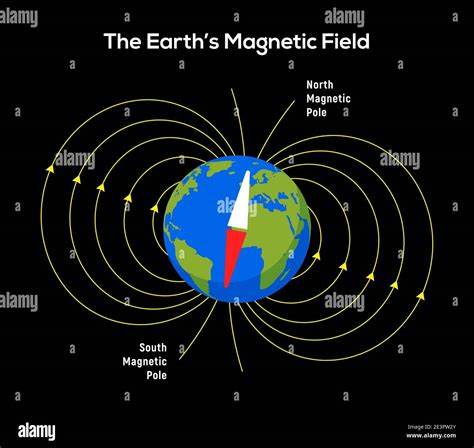

在人类不断追求清洁、可持续能源的时代背景下,探索自然界蕴藏的各种能量形式成为科学研究的热点。地球作为一个巨大而复杂的物理系统,其磁场与自转运动为科学家们提供了一个独特且极具潜力的能量来源。美国普林斯顿大学的一组研究团队最近成功实现了通过地球自转与磁场相互作用产生微弱直流电压的实验,验证了一项近两百年前的物理假说,这一发现不仅让人重新审视地球物理现象的能源转化潜力,也为未来能源开发带来了全新思路。早在19世纪,被誉为电磁学奠基人的迈克尔·法拉第(Michael Faraday)就曾设想,利用导体在地球磁场中的运动,可以感应出电流。这一理念基于电磁感应原理,即导体在磁场中运动时会受到洛伦兹力的作用,从而激发电子产生电流。然而,历经多次尝试,科学家们一直未能观测到实际的可用电能,原因在于地球主导的轴对称磁场几乎保持均匀,导致导体内产生的电荷快速被内部电场抵消,难以形成持续稳定的电流。

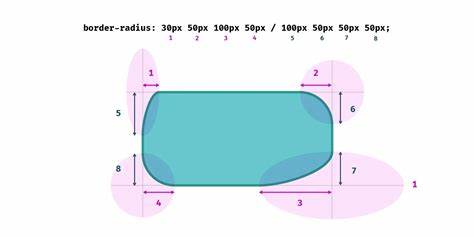

对此,普林斯顿大学科学家克里斯托弗·柴巴(Christopher Chyba)和凯文·P·汉德(Kevin P. Hand)重新审视了传统物理定律背后的假设,突破了过去的思维定式。他们发现,若采用具有特殊磁导率和电导率的磁软材料制作成特定空心圆柱形状的导体,可以局部扰动磁场分布,使得洛伦兹力与内生电场的相互抵消不再完美,从而产生最终可测量的直流电压。具体实验中,研究人员选择了M100锰锌(MnZn)铁氧体材料,该材料兼具较高的磁导率和较低的电导率,使得其磁雷诺数远小于1,满足了理论上的关键条件。通过精确控制圆柱体的方向,使其轴线垂直于地球自转速度向量和本地磁场方向,成功测得约17微伏的电压,虽微弱却显示出电能产生的真实性。实验为避免热电效应(塞贝克效应)等干扰,科学家们实时监测和分析温度变化带来的影响,确保测量的电压源自地球的自转与磁场交互。同时更换不同材料和结构进行对照试验,进一步验证了特定材料和几何形状的重要性。

尽管这项成果在基础物理上意义重大,其实际应用依然面临巨大挑战。能够产生的电压极为微小,远远低于常见电池的输出,且在当前材料与技术水平下难以放大至实用规模。如何突破材料科学限制,开发高性能的磁性导体,或在更加强烈磁场环境如太空实现这项技术,都是未来研究重点。此外,能量转化背后的能量守恒定律明确指出,这套装置从本质上是将地球的机械旋转动能转化为电能,犹如一个极其微弱的磁制动装置。理论计算表明,如果全球电力供应完全依赖此类设备,地球自转将以极其缓慢的速率减慢,约为每世纪7毫秒,对日长变化自然波动影响甚微,且角动量在机械与电磁场之间转移,保证了物理守恒定律的严密性。此次突破验证了法拉第两百年前的直觉,使得物理学界认识到即便是被认为“不可能”的效应,只要重新审视和巧妙利用物理规律,依然能够出现创新突破。

它不仅丰富了我们对地球物理现象的理解,也为未来基于地球自身特性开发的无穷微能量装置奠定基础。长远来看,或许这项技术可发展成为为远离电网的传感器或低功率电子设备提供持久电力的理想“永动”微型电源。综合来看,从根本上,这种利用地球自转和磁场发电的探索还是属于实验室层面,是当代基础科学研究的前沿范畴。如何实现其工程化和规模化应用,还有赖于材料科学、电磁理论及工程技术的多学科协同攻关。当前,科学界依然保持谨慎态度,寻求通过国际合作和重复验证来巩固这一成果。伴随纳米材料、高性能铁氧体及空间环境研究的不断进步,未来或许会出现突破性的创新,从而将理论走向实践。

地球磁场不仅是指导航和生物磁感知的关键因素,更隐藏着鲜为人知的能量潜力。人类对它的深入探索,将极大拓展清洁能源的边界和应用范畴。所有这一切为能源行业带来了启示:即使是古老且看似简单的自然现象也蕴藏着未被充分利用的巨大潜力。最终,科学的不断发展将解锁更多自然界的秘密,助力实现可持续发展的绿色未来,开启属于我们的新能源纪元。