近年来,人工智能的迅速发展为各行各业带来了颠覆性变革,航天领域也不例外。2025年7月,NASA喷气推进实验室(JPL)与英国初创公司Open Cosmos及爱尔兰机器学习处理器开发商Ubotica联合完成了一项里程碑式的测试,首次实现了卫星在轨道上自主决策拍摄科学影像。该技术被称为“动态目标锁定”(Dynamic Targeting),使卫星能够自行判断图像是否值得采集和传回地面,有效节省了时间、存储空间和通信带宽,提升了数据的科学应用价值。 传统卫星在轨运行过程中,通常采用预设拍摄计划,按照既定时间和轨道将地面景象一股脑拍摄下来。虽然保证了数据的连贯性,但也造成大量无效信息传输,例如被云层遮挡的区域影像。科学家们不得不在地面耗费大量时间对海量数据进行后期处理和筛选,才能发现如火灾、有害藻华等关键环境事件。

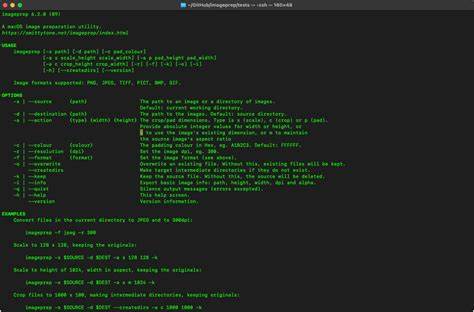

动态目标锁定技术通过内置的机器学习算法改变了这一状况。 此次搭载AI芯片的“微型卫星”仅如普通公文包大小,由Open Cosmos设计制造。卫星先向前方倾斜500公里轨道覆盖范围内拍摄预览图像,随后AI系统自动分析云量分布和影像清晰度。如果预览显示天空晴朗,卫星便调整姿态拍摄高分辨率图像;如果云层严重遮挡,则跳过拍摄。这一决策过程完成时间不到90秒,全程无需地面指令,实现真正的自主运作。 JPL的项目负责人本·史密斯指出,通过智能筛选影像,卫星入轨后能够大幅提升“可用数据”的比例,科学家更快获得有价值的环境监测影像。

他表示,这项技术不仅适用于地表监测,也预示着未来卫星可应用于更广范围的灾害监测工作,如火灾爆发、火山喷发、恶劣气象预警等,为地球环境保护和公共安全提供实时数据支持。 Ubotica首席战略官布赖恩·奎因进一步解释,过去卫星反应偏被动,收集数据后再由地面控制中心处理,而未来智能卫星能够实时判断拍摄优先级,有效避免无效影像传输。此举显著提升了任务效率,减少了通信链路压力和地面处理成本,开启了太空数据处理的新纪元。 这次测试是多方合作的最新成果。早在2021年,Ubotica就曾在国际空间站合作项目中成功演示实时AI云检测功能。到了2024年,Open Cosmos推出名为HAMMER的AI驱动卫星,该卫星配备高光谱相机和Ubotica的机器学习处理器,进一步推进卫星智能化研发进程。

人工智能作为推动卫星自主化的核心技术,其深度学习模型能够理解和分析复杂图像信息,自动识别天气状况及地面现象。算法通过不断更新学习,使卫星具备更精确的拍摄判断和环境感知,从而增强卫星自主决策能力。未来,这种智能化不仅能够赋能地球观测,也为行星探测、空间站管理等多种航天任务提供技术支撑。 智能卫星的应用前景广阔,对于气候变化监测具有重要意义。快速准确地获取地球表面变化数据,能够帮助科学家及时了解森林火灾、洪水、干旱与冰川融化等环保问题,协助政府和机构做出科学决策和应急响应。此外,基于AI的连续监测还将提升灾害预警的时效性,减少人员财产损失。

卫星自主决策能力的提升,也为全球通信、导航领域带来革新。随着AI模型嵌入更多卫星,可以实时优化网络资源分配,提高数据传输效率,增强通讯卫星的适应性和稳定性。未来,智能卫星簇群协同工作将成为现实,组网自治能力将进一步改变空间产业格局。 然而,智能卫星的发展也面临挑战。现阶段,机器学习模型需要在有限算力和能源条件下高效运行,对算法优化提出高要求。同时,太空环境的极端条件对硬件稳定性和运行可靠性考验严峻。

因此,推动高性能、低功耗AI芯片研发,以及确保卫星系统安全性,是下一步关键科研方向。 政策和监管层面,智能卫星带来的数据自主处理引发隐私保护和数据安全讨论。如何规范AI自主决策流程,防止误判引发误导性数据传输,需要国际航天组织和各国政府共同制定标准和监管框架,保障太空活动的透明和安全。 展望未来,随着AI和机器学习技术不断进步,智能卫星将在航天科学生态中扮演更加重要角色。卫星不再是简单的数据收集工具,而是具备自我感知和自主操作能力的智能体。它们将帮助人类更实时、准确地监测地球环境,推动空间探索的智能化革命。

本次NASA及合作伙伴的成功测试,标志着AI卫星技术迈出坚实一步,也象征着未来太空探索发展的新方向。通过跨国科技合作,以及人工智能与航天技术的深度融合,智能卫星将在不远的将来成为助力人类理解宇宙和保护地球的核心力量。