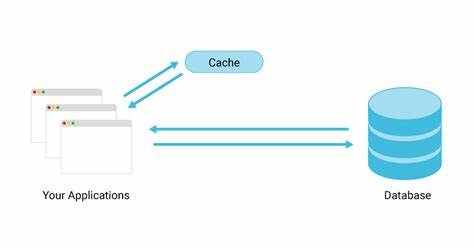

在许多软件开发者的认知中,缓存往往被视作提升性能的利器,是让程序运行更快的加速手段。当数据访问速度成为瓶颈时,缓存似乎自然而然成为解决方案:通过将数据存储在更快的存储介质中,如内存,以避免耗时的后端数据库或硬盘访问。毫无疑问,这一观点在实际应用中极具说服力,也得到了广泛认可。然而,随着软件设计理念的不断进步和复杂数据流动的深入了解,有一种更多层面的观察视角值得关注——缓存更应被看作是软件系统中的一种抽象,而非单纯的性能优化手段。换句话说,缓存的真正价值不仅在于加快响应速度,更体现在其对系统设计的简化和模块化提供了强有力的支持。软件系统通常涉及多级存储,包括云端对象存储、磁盘存储与内存等多个层次,各层次间的访问速度差距巨大。

合理管理这些层次,提高数据的可达性和处理效率,始终是系统设计面临的关键课题。传统对缓存的理解,往往假定缓存机制应当借助如LRU(最近最少使用)、LFU(最不常用)等通用算法,根据访问概率自动保留热点数据。然而,现实应用场景往往并不完全适配这些预设的规则和策略。开发者对业务数据访问模式有着更细致的认知和判断,他们知道数据可能未来的访问频率和生命周期,因此理应在缓存管理中拥有更大掌控权。这时,缓存作为抽象的优势开始凸显。抽象不仅仅是一种简化,更是一道干净的界限。

缓存抽象将数据移动的控制从具体物理层面抽象到逻辑层面,使得数据访问的上层逻辑无需关心底层存储的复杂细节。用户程序只需关注“数据在哪儿”,而不被“数据如何移动”所困扰。通过这种抽象,系统得以更好分离关注点,使得代码结构更加清晰,维护与扩展更加方便,同时为未来多样化存储架构的适配奠定基础。数据库系统正是抽象缓存思想的典型实践者。现代数据库内核通常采用缓冲池管理内存与磁盘之间的数据流动。当应用请求数据时,缓冲池负责先在内存中查找缓存,若未命中,则从磁盘读取数据并存入缓存区域。

对于调用者而言,只需请求数据,无需担心底层复杂的调度与落盘机制。操作系统的页面缓存亦是缓存抽象的经典案例。任何磁盘文件读取操作,首先会将数据装载到页面缓存中,未来对同一数据的读取直接由内存提供,极大缩短访问延迟。这种机制虽然复杂,在某些误用情况下带来数据一致性问题和性能抖动,但它仍然有效地将存储层打包成了一个统一的访问接口。缓存机制的设计目标不仅是尽可能减少访问延迟,同时也要保证系统功能的完整性和可靠性。视缓存为抽象,有助于系统设计者正确定位缓存的意义:缓存的本质是确保系统的功能能够以合理的复杂度实现,快速访问只是其附带的价值。

对于现实中的数据访问模式而言,访问行为高度不可预测,开发者不得不依赖启发式算法对缓存内容进行管理,进而保证系统在面对各种复杂负载时仍能保持较好的数据命中率。刻意希望绕过这一抽象,试图以硬编码、手工调优的方式管理数据,终究难以适应多变的业务需求。缓存抽象的价值还在于它的稳定性和可进化性。缓存“不会失败”,它唯一可能的是被实现不当或误用而“失败”。这意味着投入时间研究合适的缓存策略、算法和系统机制,不是一种资源浪费,而是对软件整体架构质量的投资。这种抽象层面上的深耕,不仅让系统能更好地处理当前需求,也能为未来更复杂的数据访问模式、更多维度的存储层次扩展铺路。

随着固态硬盘等快速存储技术的不断提升,缓存策略的权衡和设计始终在演变,但抽象缓存的核心哲学依旧坚守。优秀的缓存抽象让程序更关注数据的“逻辑所在”,而非数据“物理在哪儿”,这正是避免复杂系统被底层细节牵制的关键秘诀。总的来说,要跳出缓存仅是优化工具的窠臼,重新认识缓存作为软件系统中心抽象的价值。通过抽象缓存,系统能够简化复杂的数据层次管理,使得开发者从繁琐的物理存储细节中解放出来,更专注于实现业务逻辑和功能需求。面对越来越复杂的存储技术和多变的访问模式,只有深刻理解并善用缓存抽象,才能在满足性能同时,构建更加健壮、可维护和可扩展的软件架构。把握缓存的真正内涵,无疑是每一位软件从业者在追求卓越设计路上不可或缺的智慧。

。