汞是一种具有强烈神经毒性的重金属元素,其对环境和人体健康的危害已获得广泛关注。河流系统作为汞从陆地向海洋转运的关键枢纽,其汞含量和输送量的变化直接影响海洋生态系统以及人类食物链安全。自工业革命以来,人类活动导致全球河流中汞的浓度和排放量大幅增加,加剧了环境污染和生态风险。深入了解全球河流中汞的人工扰动机制,对制定科学的环境治理政策具有重要价值。全球河流汞循环复杂,涉及土壤侵蚀、大气沉降、水体运输以及水体内生物地球化学过程。汞主要以悬浮颗粒物结合形态存在于河流水体中,研究表明像育空河和长江这类大型河流中,汞的颗粒结合比例可达70%至90%。

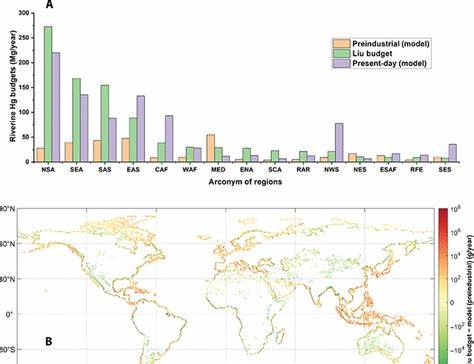

在工业化前,人类活动对汞的释放较少,河流中的汞主要来源于土壤侵蚀,受土壤含汞量、土壤质地、植被覆盖、降水量和径流等多重因素影响。大气沉降虽然长期贡献于陆地土壤汞浓度的提升,但通过水-气界面的直接交换进入水体的短期汞通量较低。河流系统中的汞随悬浮颗粒物沉降和再悬浮过程变化,受河流坡度、水速、径流量及河床特征影响显著。早期人类活动释放的汞虽有限,但随着工业化进程加快,尤其是煤炭燃烧、金属采矿、手工和小规模金矿开采(ASGM)及工业制造过程中的汞排放,河流汞负荷急剧上升。据估算,自公元前2000年到2010年间,人类活动累计释放汞约1540千克,其中约三分之二进入陆地和水体系统。工业革命以来,全球河流汞排放相比工业化前增加了二至三倍,现时每年估计有约1000千克汞通过河流输送至海洋。

河流通量的剧增不仅扩散了汞污染,还通过水产品摄入途径对人类健康构成威胁。模型研究结合历史数据表明,全球土壤中汞含量自工业革命以来提升了约15%,与此同时,工业废水和量化排放显著增加。此外,大规模水库和堤坝的建设改变了河流中悬浮沉积物及汞的输运格局,造成沉积物滞留,大大降低了汞向下游和海洋的迁移量。以长江为例,大坝阻隔导致下游汞通量减少至约30%。这样的地理和工程因素对汞循环产生了深远影响,且区域间差异明显。全球范围内,亚马逊河、尼罗河、恒河和湄公河等大河以及多条山区小型河流成为汞输送的主要通路。

高海拔山区因降水集中和侵蚀力强,成为土壤汞输入的重要来源地。近期洪水事件往往携带大量悬浮颗粒物和汞,对沿岸水体和湿地生态系统构成急性威胁。在区域层面,人类活动产生的汞污染分布极不均匀。南美和北美的亚马逊流域及东南亚地区因ASGM活动强烈,汞释放量显著上升,成为全球汞排放增长的热点。工业化较早且严格管控ASGM的中国,河流汞污染主要源自工业废水排放,但在大坝和管理措施的作用下,汞通量增长相对平缓。相较之下,泥沙流量变化因土地利用变化如森林砍伐和耕作活动加剧,也促进了土壤汞向河流系统的迁移。

河流汞污染的发展态势与大气和海洋汞浓度的变化呈一定同步上升趋势,但其时空分布表现出更强的区域异质性,反映了人类活动的直接影响。监测和评估河流汞污染不仅依赖于模型模拟,也需要丰富的沉积物记录和现地观测数据。河口和沿海沉积物核提供了重要的历史背景信息,帮助识别污染源和时间节点。通过叶子铅放射性同位素等技术对沉积物进行年代测定,科学家能够重建工业革命前后的汞沉积历史,验证河流汞模型的准确性。同时,长期监测数据还有助于评估国际公约如《水俣公约》实施效果。针对不断加剧的河流汞污染,采用多措并举的治理策略尤为必要。

减少工业固体废弃物和废水中汞排放,严格监管ASGM活动,加快污染土壤的修复,恢复植被覆盖以减少土壤侵蚀,都有助于削减河流汞输入。同时,大坝和水库管理应考虑其对汞沉积和再悬浮的作用,以降低下游生态风险。应用先进的数字模拟技术及人工智能手段,可以提升汞循环预测的精度,为政策制定提供科学支持。地方法规与国际合作相结合,增强公众意识和污染防治措施,是推动全球河流汞污染控制的关键环节。随着气候变化的持续,人类活动和自然过程共同作用下的河流汞动态也将发生变化,如降雨模式改变可能加剧侵蚀和汞释放,给生态系统带来新挑战。未来研究应关注气候与人类复合影响下的汞循环机制,推动跨学科合作,促进全球水环境的健康可持续发展。

全球河流中汞的人工扰动不仅体现了人类社会发展的负面影响,也暴露了环境管理中的不足。通过科学的模型模拟、丰富的田野数据辅助和切实有效的治理措施,才能实现汞污染的有效控制,保障水生态系统安全和人民健康。只有全球联合行动,才能遏制并逐步逆转人类活动造成的河流汞污染趋势,保护地球的水资源和生态安全。