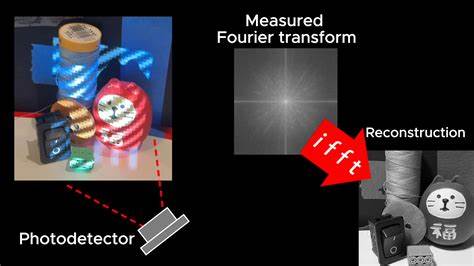

近年来,随着成像技术的飞速发展,科学家们开始尝试突破传统成像设备的限制,探索能够捕捉和重建视线外隐藏物体图像的新方法。传统成像往往依赖镜头、相机阵列或复杂的光学系统,需要物体处于直接视线内才能获取清晰图像。然而,最新研究表明,仅依靠单一光电探测器,也有可能实现对看不见区域中目标的成像。这样的突破不仅为视觉科学带来全新观点,也为医学诊断、安防监控、机器人导航等多个领域开辟了全新方向。单光电探测器成像技术的核心在于利用光的反射和散射特性,通过精确测量时间延迟和光强变化,推断被遮挡物体的空间形态信息。简单而言,当光线照射到某区域后,会经过墙面或其他遮挡物反射,部分散射光再被隐藏物体反射回探测器。

尽管该反射光非常微弱且混杂,但通过高级算法和信号处理,能够逆向重建出物体的形状和位置。该技术的实现得益于时间分辨光学测量的精准进步。采用飞秒激光脉冲照射环境,同时利用高灵敏单光子探测器记录光子到达时间,形成所谓的时间飞行(Time-of-Flight)数据集。这些数据经系统模型分析后,重构得到目标物体的三维轮廓。不同于传统的多点探测,多通道阵列或成像传感器,单光电探测器系统结构更加简洁,光学元件更少,降低了成本和硬件复杂性。此外,这种系统对环境光干扰具备更强鲁棒性,适用范围广泛。

视线外成像技术突破了物理视场的限制,对人类视觉能力和机器视觉系统都有重要意义。在医疗领域,有望实现病灶或内部器官的非侵入性成像,提高早期诊断效率;在安全监控方面,可远程探测隐蔽区域的潜在威胁,提升公共安全;机器人自主导航中,能够预见障碍物后方的情况,增加行动安全性与智能化水平。尽管单光电探测器成像技术潜力巨大,但目前依旧面临许多挑战。首先,系统对噪声极为敏感,需要精准校准和优化算法以提高信号识别的准确度与稳定性;其次,实时成像能力有限,处理算法复杂,影响快速反应场景的应用;此外,环境光照变化和复杂场景中的多路径散射带来的干扰尚未完全克服。未来,随着计算能力和光学元件的进一步发展,结合人工智能以及机器学习技术,单光电探测器视线外成像技术将获得显著提升。深度学习模型能够更有效地解析复杂时间飞行数据,增强噪声抑制和图像重建质量。

同时,集成微型化光源与探测器有望推动便携式设备的问世,实现随时随地的视线外成像。此外,跨学科融合将催生更多创新应用。例如,结合柔性电子和可穿戴设备,实现个人视线范围外环境的实时监测与交互体验;或通过无人机系统的搭载,实现复杂地形中的隐蔽目标勘察。科学家们还在探索基于量子光学和非线性光学效应的更高灵敏度探测技术,以期突破单光电探测器成像的现有极限。这些技术在提升测量精度的同时,将进一步扩展视线外成像可实现的距离和场景复杂度。总结来看,单光电探测器实现视线外物体成像代表着成像科学的一项革命性进展。

它不仅拓宽了我们观察世界的边界,也为众多行业带来颠覆性创新机遇。科技的不断进步使得这一技术正逐步走出实验室,迈向实际应用阶段。未来,随着设备的普及和算法的成熟,更多用户将得益于它带来的全新视觉体验。从根本上讲,这一技术使得“看见看不见的”不再是幻想。世界的隐藏面貌正通过这扇打开的新窗口,向我们徐徐展现出令人惊叹的未知细节。