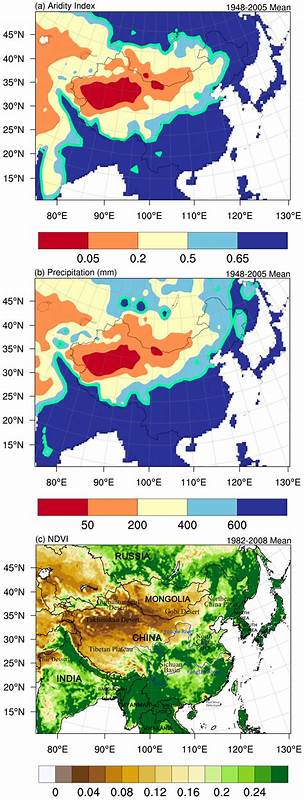

近年来,全球气温上升速度明显加快,引发了科学界和公众的广泛关注。尤其是自2010年以来,地球表面平均温度的升高速率较过去几十年显著上升。众多研究指出,这一变化不仅仅是温室气体浓度上升的结果,还与东亚地区气溶胶排放的迅速减少密切相关。东亚地区,特别是中国,作为全球主要的气溶胶排放源之一,其空气质量改善工程带来的排放控制措施,已经对全球气候系统产生了深远影响。本文将从多方面探讨东亚气溶胶清理对全球变暖的贡献,并分析其产生的机制以及对未来气候预期的启示。气溶胶是一类悬浮于大气中的微小颗粒物质,包括硫酸盐、黑碳、硝酸盐等。

它们能够通过直接散射和吸收太阳辐射,以及影响云的形成和性质等途径,调节地球的辐射平衡并对气候系统产生复杂作用。多数气溶胶具有冷却全球气温的效应,尤其是硫酸盐气溶胶通过增强云反照率,增加了地球反射回太空的太阳光量,从而部分抵消了温室气体的增暖效应。东亚地区的工业发展和能源结构在上世纪后期推动了大量二氧化硫的排放,这种气体在大气中转化为硫酸盐气溶胶,为全球气温增速减缓提供了掩盖作用。然而,随着环保法规的强化和技术进步,东方大国产生的硫酸盐气溶胶排放自2010年起迅速下降。近期的科学模拟研究表明,这一趋势揭开了温室气体“掩盖”的效应,从而加速了全球变暖速度。来自八个地球系统模型的多次仿真结果显示,自硫酸盐排放量减少75%以来,全球年平均气温已因此提高约0.07摄氏度,约占2010年以来全球变暖增速的很大一部分。

该结果不仅在全球范围内具有统计学意义,还在北太平洋区域表现出明显的局地加热效应。北太平洋的增温与气溶胶减少引发的辐射平衡变化一致,并与卫星观测数据相符。气溶胶排放减少导致大气中微粒数量显著降低,阳光在大气层中的散射减少使更多的太阳辐射直达地表,增强了地表的热量吸收和温度升高。这种现象被称为“气溶胶清理效应”。除此之外,东亚气溶胶减少还影响到北太平洋特定区域的低云层分布和特性,进一步减少了云反射率,导致了区域辐射不平衡的加剧和局地的气温上升。雄厚的模型数据与卫星辐射测量结果均支持由于气溶胶数量下降带来的地球辐射吸收增加,这使得东亚气溶胶净化行动成为近期气候变化的一个关键驱动力。

并且,局部海洋表面温度的变化推动了大气环流和季风系统的调整,产生连锁反应,进一步改变全球气候模式和降水分布。区域气象监测数据还发现,在东亚沿海及北美西海岸附近夏冬季节均显著出现温度升高和降水加强的趋势,该现象与气溶胶减少后的模拟预测高度一致。气溶胶减少不仅带来了温度变化,也导致了全球范围内水循环的增强。模拟结果显示,全球降水总量相对于气温的增长呈现出一定的敏感度,即随着温度上升,水汽蒸发和降水活动增强,使得气候系统中的水循环活跃度显著提升。气溶胶排放控制在带来公共健康益处和生态改善的同时,也揭示了一系列复杂的气候权衡关系——尽管大气污染物减少改善了空气质量,但也同时减少了对温室气体增暖的掩盖效应,导致全球变暖速率加快。因此,未来的气候政策设计需要综合考虑这两方面的影响,找到污染治理与温室气体减排协同推进的最佳路径。

东亚气溶胶净化行动的气候效应还引发了对未来温室气体和气溶胶排放变化预期的新思考。随着东亚地区情况的稳定和排放进一步降低,气溶胶对气候的净冷却作用将持续减弱,全球气温的升高速度预计会受到更多温室气体的驱动。高精度的地球系统模式和大规模集合模拟仍需进一步优化,以更好地捕捉气溶胶-云-气候的复杂反馈机制和区域传输效应,从而提升未来气候投影的准确度。当然,除了东亚以外,全球其他区域的气溶胶排放变化也在不同程度上影响着全球气候系统。例如国际航运业2020年后硫排放的大幅降低也被认为对短期气候变化产生了一定影响,但规模和持久性尚未完全明确。各类人类活动排放的气溶胶和温室气体共同作用于气候,使得科学家必须持续关注这些多源径、多尺度的交互影响。

展望未来,实现气候系统的稳定需依赖全球范围内协调而持续的减排行动。单一地区的排放变化凸显了地方政策对全球气候的深远作用,但也显示出区域间交互影响和调节作用的复杂性。值得注意的是,现有研究提及的气溶胶治理对北极放大的影响机制和远距离传输路径,已成为气候科学研究的热点领域,并为全球气候适应策略提供了重要参考。如何平衡短期的气溶胶减排与长期的温室气体控制目标,确保全球气温缓慢而可控上升,是未来政策制定者面临的重要挑战。最后,公众对大气污染治理的支持不仅仅是为了空气质量的改善,更有潜在的气候变化风险,需要更全面的信息披露和科学传播。科学界应持续加强跨学科合作,深化对气溶胶-气候动态的理解,为制定科学、合理、有效的环境与气候政策提供坚实理论依据。

东亚地区的气溶胶清理行动为全球气候变化研究和政策制定提供了宝贵的实践案例,强调了人类活动如何快速改变地球的能源平衡及其可能带来的未预料后果。通过全方位、多角度努力,我们或能更好地把握未来气候变化的脉络,推动实现可持续发展的全球环境愿景。