近年来,加密货币市场经历了爆炸式增长,吸引了大量的散户投资者和机构资金涌入。然而,伴随火热行情的背后,激烈的FOMO(害怕错过)心理和监管环境的滞后正在推高加密货币领域的犯罪活动,形成了所谓的“加密犯罪超级周期”。这一现象不仅造成巨额经济损失,更对整个行业的健康发展构成严峻挑战。FOMO作为一种情绪驱动力,在加密市场中表现尤为明显。投资者面对快速上涨的资产和层出不穷的新型代币,尤其是充斥着投机性的山寨币和“表情包币”,往往产生跟风购买的冲动,试图抓住短期收益。这种心理让他们忽视了潜在风险,更容易被各类诈骗项目和虚假投资计划所利用。

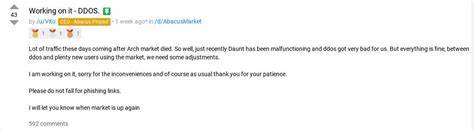

与此同时,监管机构在加密货币领域的介入仍然有限,全球范围内尚未形成统一且有效的监管框架,导致监管缺口成为犯罪分子的温床。正如行业专家指出的那样,监管从早期的高压态势逐渐走向过度宽松,缺乏有效的惩罚措施和预防机制,令不法分子有机可乘。在技术层面,区块链的匿名性和去中心化特征大大增加了犯罪行为的隐蔽性。黑客攻击、智能合约漏洞利用、洗钱活动等复杂手法层出不穷,加之跨境执法的难度,令法律追踪和犯罪打击工作面临巨大挑战。同时,随着加密资产数量的激增,特别是大量未经充分审查的新发行代币,市场监管变得更加复杂。智库和安全机构的研究数据显示,短时间内大量新代币具备明显的操纵交易和拉高出货的特征。

类似于“拉盘出货”的“割韭菜”手法,频繁出现在投机性强的市场氛围中,使得投资者损失惨重。零售投资者的盲目跟风和信息不对称进一步加剧了这种风险。社交媒体影响力人物和关键意见领袖在推动新币发行过程中发挥了作用,有时甚至无意中助长了投机和欺诈活动。他们通过预售、空投等营销手段吸引散户参与,却未必审慎评估项目的实际价值和风险,导致大量资金流入风险项目。面对日益严峻的加密犯罪环境,业内专家认为,完全消除犯罪行为几乎不可能,因为加密市场的去中心化和匿名特性决定了它对不法分子的天然吸引力。不过,通过提升智能合约安全性、加强用户教育和市场透明度,可以显著降低风险敞口。

同时,跨国合作和技术追踪手段应被进一步强化,以有效应对跨境洗钱和交易欺诈等问题。监管层面,需要在“过度监管”和“监管真空”之间找到平衡。既不能因过度打压抑制创新发展,也不能放任违法行为肆虐。制定针对加密资产的细致规则,提高违法成本,设立专门监管机构,加强信息共享和执法力度,将成为推动行业健康发展的关键路径。加密货币领域的快速发展带来了众多机遇,同时也伴随着极大的风险。对于投资者而言,保持理性、避免盲目跟风,重视自身的风险防范能力是防止成为受害者的有效途径。

深入理解市场机制和项目背景,关注安全审计报告,选择有信誉的交易平台,是确保资产安全的重要举措。总而言之,加密货币的FOMO情绪和监管松懈共同催生了当前的犯罪超级周期。只有在多方协作下,积极推动市场监管、技术创新以及用户教育,才能逐步缓解这一问题,推动加密资产市场走向更加安全、透明和可持续的未来。