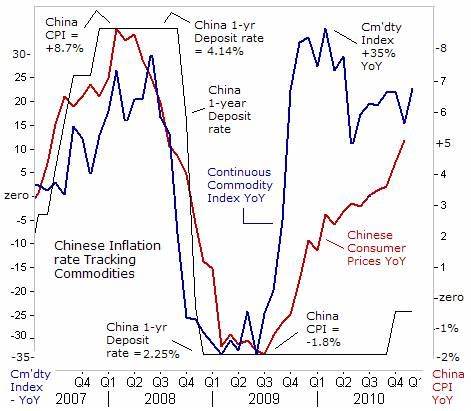

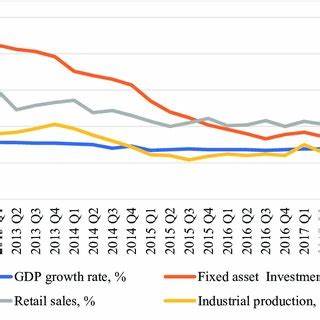

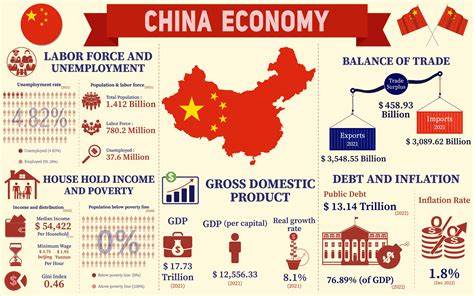

在中国这个全球第二大经济体的背后,商品库存的激增正暴露出其经济面临的深层次困境。随着国内外需求的放缓,以及相应的生产能力过剩,中国的商品库存水平处于历史高位,反映出经济复苏的薄弱和未来增长的难以预测性。 根据最新的统计数据,中国的铁矿石、煤炭、铜和铝等主要商品的库存量持续增加。以铁矿石为例,尽管全球铁矿石价格略有反弹,但中国的港口库存已飙升至数亿吨。这一现象不仅是由于国内建筑和制造业活动的减弱,还有部分是由于前期的供应链失衡和相关政策的影响而导致的库存堆积。 另一方面,全球的供应链也遭遇了不少困难,尤其是在疫情后的复苏过程中,很多国家对中国商品的依赖程度并未显著降低。

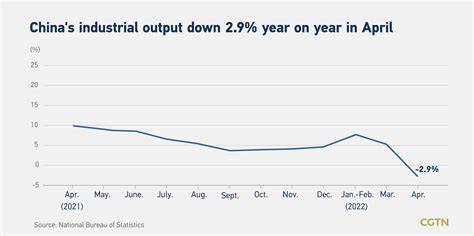

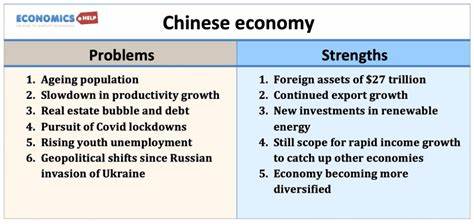

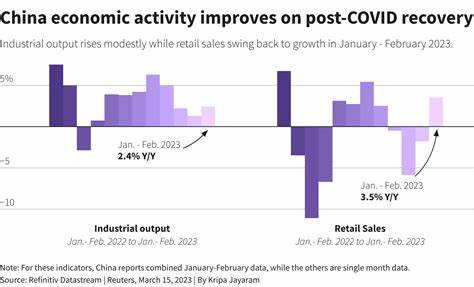

伴随着国际市场对原材料需求的减弱,中国的商品库存成为了一个难以解决的问题,且这一问题在未来可能会持续一段时间。 中国政府曾一度希望通过刺激政策来推动经济复苏,包括加大基础设施投资,以及通过减税等措施来促进消费。然而这些政策的效果并未如预期般显著,尤其是在房地产行业的危机尚未减退的背景下,消费信心依然低迷。实际情况是,尽管政府倾注了大量资金和资源,但经济的复苏依旧乏力,导致商品库存的持续增加。 除了行业需求疲软外,国际市场的不确定性也给中国的商品库存状况带来了新的挑战。随着全球通货膨胀加剧和地缘政治紧张局势加深,许多国家的央行开始加息以应对高企的物价水平。

美国货币政策的收紧更是进一步影响了全球市场的流动性。在这样的背景下,其他国家对中国商品的需求也开始显现疲态,从而加剧了中国商品的库存压力。 此外,原材料的价格波动同样是一个不容忽视的因素。尽管近期部分商品的价格有所回升,但整体来看,许多商品的价格依然处于低位。比如,铜价在经历了一轮上涨后,最近又开始回落,这直接导致了企业盈利能力的下降和库存的加剧。对于很多中小企业而言,在成本压力和库存压力的双重夹击下,它们的生存与发展面临着空前的挑战。

面对如此严峻的经济形势,中国企业普遍感到不知所措。生产过剩和库存膨胀带来的不仅是资金的占用,还有现金流的挑战。亟需变革的企业纷纷寻找出路,加速产品线的调整和创新,以适应市场需求的变化。在这种情况下,一些行业的龙头企业通过并购、合作等方式,试图优化资源配置,以降低库存和提高产能利用率。 然而,解决库存问题并非易事,单靠企业自身的努力往往难以奏效。这时候,政府的政策导向尤为重要。

通过更加灵活和精准的宏观调控,政府可以帮助企业缓解库存压力。加大对新兴产业的扶持力度,推进传统产业转型升级,将是未来政策着力的方向。 在市场环境复杂多变的今天,中国若能够在商品库存问题上采取有效的措施,或许能为经济复苏带来新的活力。只有通过多方努力,才能缓解库存压力,推动经济的平稳发展。无论是政府、企业还是全社会,都应携手应对这场库存危机,为未来的经济增长创造更为良好的环境。 经济复苏从来都不是一蹴而就的事情,而是需要综合治理、全面施策的长期过程。

展望未来,中国的商品库存问题将会是一个持续的挑战,但同时也可能带来转型升级的机会。在复杂的国际环境下,中国必须敏锐把握机遇,通过创新驱动和高质量发展,走出一条可持续发展的新路。 总之,中国的商品库存膨胀不仅是一个数据简单的经济问题,它承载着深层次的经济信息,折射出全球经济的变化与中国经济的挑战。如何有效管理和应对这一问题,将对中国经济的中长期发展产生深远的影响。政府及企业需共同努力,在挑战中寻找机遇,推动经济实现高质量发展。