在全球经济复苏的背景下,中国的制造业采购经理人指数(PMI)再次引起了广泛关注。近日发布的数据显示,中国的工厂PMI在持续低迷的情况下再次出现下滑,势必对消费市场和经济复苏形成压力。这一现象引发了经济学家和政策制定者的热烈讨论,许多人开始呼吁采取更多的刺激措施以提升内需,进一步推动经济增长。 据国家统计局公布的数据,九月份中国制造业PMI为49.8,低于市场预期的50.1。这一数据不仅低于荣枯线,也显示出制造业在萧条与复苏的临界点上摇摇欲坠。PMI指数低于50意味着制造业活动收缩,这无疑向各方发出警示:全球需求疲软、供应链问题以及国内外经济环境的不确定性,正在影响着中国的制造业发展。

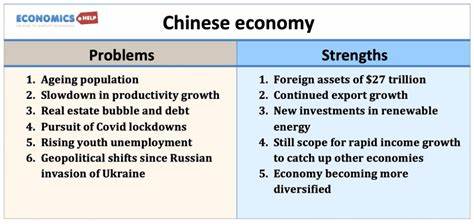

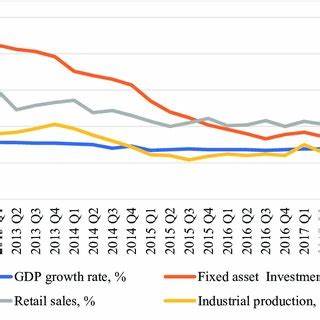

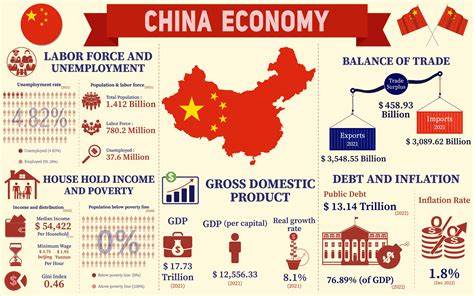

制造业是中国经济的支柱之一,而PMI作为反映制造业活动的重要指标,其变化直接关系到经济的健康状态。经济学家普遍认为,当前制造业面临的压力不仅源于外部市场的疲软,还有内部消费需求不足的问题。长期以来,中国经济增长主要依赖出口和投资,但随着全球经济增速放缓,尤其是欧美市场需求的下降,这一模式显得不可持续。如何在这种背景下刺激消费,成为了各界关注的焦点。 有分析认为,拉动消费是当前中国经济复苏的关键。政府可以通过加大财政投入、减税降费、支持中小企业和家庭消费等多种方式,逐步提升居民的消费能力和消费意愿。

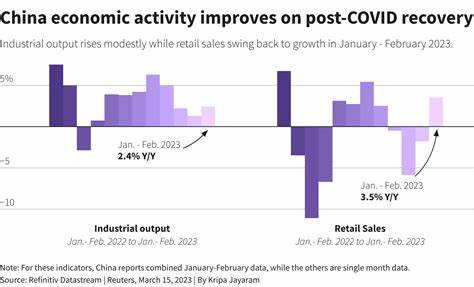

此外,在数字经济蓬勃发展的今天,加快推动线上线下融合、提升消费便利性和体验感,都是值得考虑的有效措施。 近年来,中国政府已采取一系列措施来刺激消费,并且成效显著。比如,新能源汽车、绿色家电和家居消费等领域的政策扶持,不仅推动了新兴产业的发展,也极大地激发了消费者的购买热情。此外,政府在扶贫和城乡建设方面的投入,也为低收入群体的消费能力提升创造了条件。 不过,分析人士指出,单纯依靠刺激政策并不能从根本上解决消费不足的问题。改善消费环境、提升产品质量、强化品牌建设,才能从根本上增强消费者对市场的信心。

与此同时,还需进一步推动供给侧结构性改革,通过提升生产效率和产品创新,来适应消费者日益多样化的需求。 与此同时,金融市场也显露出不安情绪。面对PMI数据的疲软,投资者对中国经济的复苏前景产生了疑虑。部分大型企业的盈利预警频频现身,投资和信贷的增长速度也有所放缓,这一系列迹象都在传递出信号:当前的经济环境仍需进一步观察和评估。市场分析师普遍认为,接下来应该密切关注政策的调整和市场的反应,以把握可能的投资机会。 此外,国际环境的不确定性也加剧了中国经济复苏的难度。

美联储加息、地缘政治的变化,以及全球经济的不平衡,都对中国的出口和制造业形成了一定的冲击。面对复杂多变的国际环境,中国经济必须抓住内部发展机遇,推动自主创新和产业升级,以提升在全球价值链中的地位。 在这样的背景下,各地政府在推动地方消费上也开始积极探索。许多城市推出了消费券、折扣活动等措施,旨在通过刺激本地消费来活跃市场。同时,针对年轻消费者和中产阶级,鼓励购买高品质、高附加值的商品,推动升级消费升温。此外,一些地方政府还通过举办消费博览会来吸引外资,推动区域经济发展。

总体而言,随着工厂PMI的低迷,中国经济正面临着多重挑战。但在这些挑战背后,也藏着不少机遇。只要政策能及时调整,市场能有效反应,消费能稳步上升,中国的经济复苏依然有望为未来的增长打下坚实的基础。 展望未来,如何在保持经济增长的同时,实现质量的提升和节能减排,也是摆在中国面前的长远课题。尽管当前的制造业面临着压力,但通过政策的引导和市场的调节,终将推动中国经济驶向更加稳健和可持续的发展轨道。中国的工厂PMI只是一个缩影,它的变化背后,反映的是一个国家在面对挑战时的应对智慧和未来希望。

。