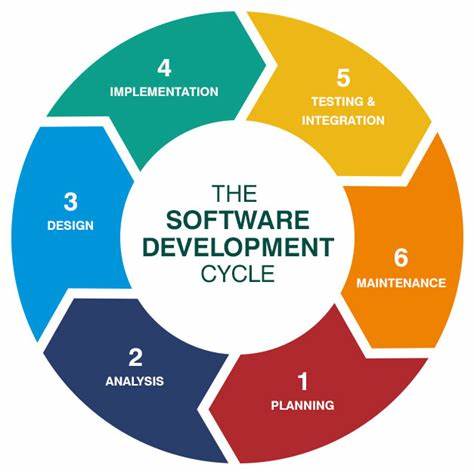

随着人工智能技术,尤其是大语言模型(LLMs)和智能代理的迅速发展,软件开发的面貌正以前所未有的速度发生变革。过去,软件开发生命周期往往被视为一个明确的阶段性流程,产品经理先定义需求,交由设计团队制作视觉和交互设计,最后才是开发团队开始编码实现。这个固有的传统流程在许多企业中根深蒂固,尤其是在设计深度依赖Figma等设计工具的今天。然而,在智能辅助开发的大背景下,开发阶段的效率显著提升,甚至在某些情况下,其速度已经超越了设计阶段。这个现象带来的经济学意义值得深入讨论。 首先,传统流程中的瓶颈被重新定义。

以往项目管理者通常认为最慢、最复杂的是开发过程,需要充分理解详细需求和完整的设计方案后才能开展工作。设计的交付物成为开发启动的前置条件,这种线性交接方式导致了不必要的等待和时间浪费。然而,现在开发团队可以通过AI生成的初步代码和界面草稿,提前开展工作,快速迭代产品原型。设计团队的作用不再是唯一的决策源,而更多转向评审和优化,甚至可以在开发迭代中动态调整设计方案,推动整个项目以更加灵活和高效的模式向前推进。 这种变化不仅影响了时间成本,也重新定义了资源的分配和价值评估。设计环节被认为是创新和用户体验的核心,需要耗费大量专业时间来打磨细节。

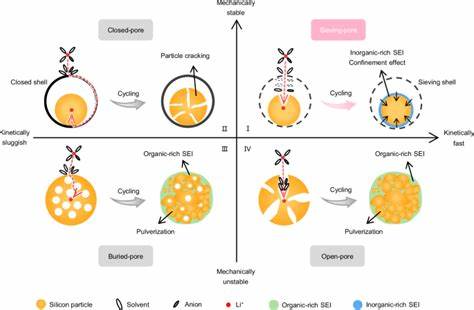

而开发因代码模式的复用和智能辅助的应用,其门槛逐渐降低,效率提升显著。结果,组织可以分配更多资源关注需求澄清和设计先期的用户研究,减少单纯的编码劳动成本。同时,技术团队不再拘泥于传统的瀑布式开发模式,开始采用敏捷迭代甚至持续交付的策略,利用生成式AI同步推进设计调整和代码实现,缩短整体开发周期。 然而,尽管开发效率的提升让人欣喜,但软件生命周期中的复杂性仍然存在。许多讨论中,需求收集与沟通被认为是整个过程中占据最大时间和经济成本的阶段。需求的不确定性、利益相关方的多样化诉求、对未来用户场景的预测,这些都极大制约着项目的进度和质量。

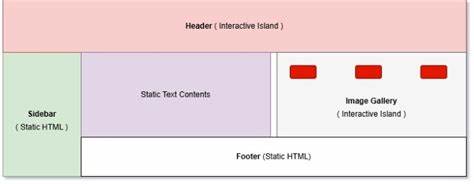

换言之,如果需求和设计阶段出现严重缺陷或者信息不对称,后续再多么高效的代码生成也难以弥补根本的错误,反而会引发更多的返工和浪费。 在实际项目管理中,依然需要关注团队成员间的有效沟通以及跨职能协作机制的优化。人工智能工具虽然加快了编码速度,但无法替代人类对业务逻辑的理解和需求的洞察。如何平衡AI辅助与人类智慧,将敏捷开发的理念贯穿全过程,减少等待和误解,是提高软件生命周期经济效益的关键所在。例如,将设计与开发的隔阂打破,推动两者在同一迭代周期内并行工作,或者让设计师利用生成式工具快速产出多版本设计方案以供团队选择,都是值得尝试的实践方式。 此外,组织文化与项目管理思维同样必须作出调整。

不少企业依然沿用瀑布模型的阶段划分,并且设立严格的审批关卡,致使设计完成前开发无法启动,这不仅限制了创新,也阻碍了响应市场变化的能力。要适应新的技术环境,管理者必须重新审视流程的合理性,鼓励跨职能团队更紧密合作。通过缩短反馈周期,让产品不断演进,降低风险与成本,从而提升整体竞争力。 在经济学层面,软件开发从一门耗时的高成本工作,正转变为一个可以灵活配置资源和时间的动态过程。AI技术使得原本被视为高门槛的代码编写变得更为大众化和快速,这给企业带来降低人力成本、提高产能的巨大潜力。与此同时,强调前期需求和设计的质量,避免盲目快速编码带来的风险,成为实现可持续价值的重中之重。

总体来看,软件开发生命周期的新经济学表现为多维度的协同和效率优化。开发不再是制约速度的瓶颈,设计和需求阶段因其复杂性和不确定性承担更多责任。智能辅助工具成为推动快速实验和迭代的有力武器,使软件团队能够以更灵活、更敏捷的方式面对复杂多变的市场需求。未来,随着生成式AI和自动化技术的不断发展,这一趋势将愈加明显,企业必须积极拥抱变化,调整管理思路和流程设定,以充分释放软件开发的新经济潜力。