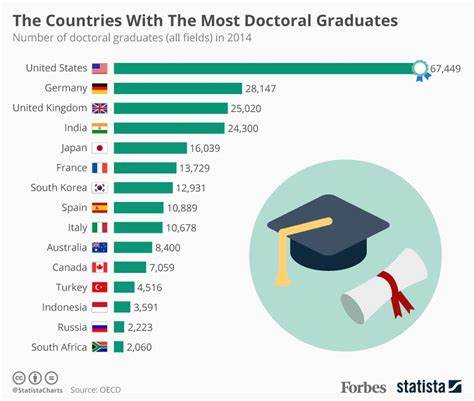

近年来,全球博士教育的发展呈现出爆炸式增长的态势。特别是在中国、印度等人口大国,博士学位的授予数量节节攀升,推动了科研和创新的进步。然而,与此相对的是,学术界提供的教职岗位并未同步增加,导致博士毕业生在学术职位上的竞争日益激烈。如何合理评估全球对博士人才的实际需求,成为社会、教育机构及政策制定者必须关注的重要课题。博士学位作为学术领域的最高学历象征,长期以来被视为通往大学教职和科研岗位的通行证。但现实情况显示,越来越多的博士毕业生无法在学术界找到位置,这种供过于求的局面带来了诸多挑战。

首先,博士毕业生数量的增长远远超过新产生的教授、讲师岗位,这种结构性不平衡导致了职位饱和和就业难题。大量具有创新能力和专业知识的人才被迫转向与其研究领域相关性较低的行业工作,甚至面临职业迷茫。其次,传统的博士培养模式过于强调学术研究能力,忽视了毕业生未来可能从事的非学术职业所需的技能和经验。许多博士生在毕业后发现自己缺乏跨行业的职场适应力和实际应用能力,限制了他们在多元化就业市场中的竞争力。更为重要的是,学术职位数量的有限性不仅源自高校扩招的缓慢,更与科研经费、政府支持以及科研体制等多重因素紧密相关。全球部分国家面临科研预算紧缩、学术评审压力增大以及高校内部管理调整,这些都影响着学术岗位的创造和维持。

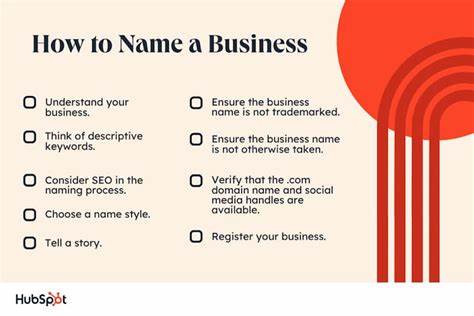

针对这一现状,专家学者纷纷呼吁博士教育模式的改革。培养方案应当更加注重多样化发展,除了学术研究之外,应加强实践技能、跨学科合作、项目管理及职业规划的培养,提升博士生走向多元化职业路径的能力。此外,高校和博士导师需要更加透明和现实地与博士生沟通职业前景,避免盲目扩招,合理控制博士招生规模,更加重视质量而非数量。政府和教育管理部门也应出台相应政策,推动产学研结合,拓展博士毕业生的就业渠道。例如,通过支持企业研发合作、创新创业项目以及行业博士后等方式,增加博士人才在非学术领域的应用机会。全球不同国家和地区的博士教育发展水平和需求结构存在差异。

在中国,随着经济转型和科技创新升级的需求大增,博士人才被寄予厚望,但学术岗位的压力同样巨大。印度则侧重于提高科研国际竞争力,同时面临博士培养与市场需求脱节的尴尬局面。在欧美发达国家,尽管博士教育历史悠久,学术市场相对成熟,但新的就业挑战依然存在,尤其是在科技快速变革、研究资金有限的背景下。未来的博士教育发展趋势或将是更加开放、多样及灵活。培养具有跨界能力的复合型人才,打破传统学术人才培养的单一路径,是解决博士就业问题的关键。教育机构、政策制定者与行业企业需形成合力,共同打造适应新时代需求的人才培养体系。

博士学位的真正价值不应仅局限于学术职位,而应成为社会各行业创新驱动发展的宝贵资源。社会对博士人才的期待正在发生转变,更多体现在解决实际问题和推动产业升级的能力上。只有顺应这一趋势,博士教育才能更好地服务于经济和社会的整体发展,实现毕业生的个人价值和社会贡献的双重提升。综上所述,全球博士毕业生数量远超学术岗位的现象揭示了博士教育和就业市场的深层矛盾。面对这一挑战,调整博士培养目标、改革教育模式、完善职业指导体系和拓展多元化就业路径,是未来博士教育改革的必由之路。唯有如此,才能充分发挥博士人才的潜能,满足新时代社会对高层次人才的实际需求,推动全球科技进步和社会发展走向更加光明的未来。

。