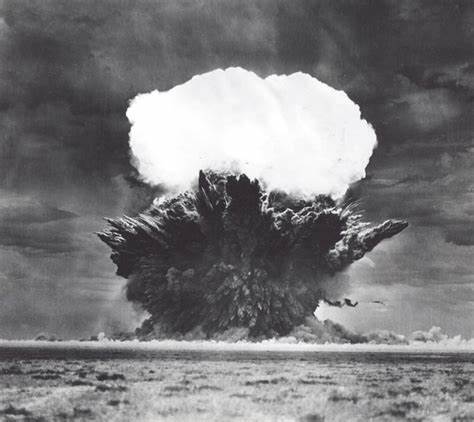

和平核爆炸作为一种特殊的核能利用方式,曾经在20世纪冷战期间引起全球范围的广泛关注。苏联的“国家经济用核爆炸”计划便是这一理念的重要践行者。该计划不仅规模庞大,而且应用范围广泛,极大地推动了苏联国内资源开发和基础设施建设的进程。虽然其带来了技术和经济上的一定收益,但也不可忽视其带来的生态破坏和核污染问题。深入了解这一历史事件及其影响,有助于我们反思和平核爆的利弊及未来核技术的发展方向。苏联和平核爆炸计划始于20世纪60年代,是在美国先行启动“犁地行动”项目之后的回应举措。

尽管苏联早在1949年便成功试爆首枚原子弹,但直到60年代中期才正式启动和平核爆研究项目,名为“国家经济用核爆炸”或称“项目7”。该计划由著名核武器设计师亚历山大·扎哈连科夫领导,旨在探索核爆炸在非军事领域的应用可能。苏联的计划内容远超过美国,期间共开展了多达124次核爆炸试验,且涉及多个政府部门,应用领域涵盖石油天然气开采、地下储存、水库建设、矿山勘探及地质调查等多个方面。和平核爆炸的核心理念是利用核爆释放的巨大能量,改变地质结构,创造地下空间,促进资源开发。在油气领域,核爆炸被用来刺激油田和天然气田产量,甚至扑灭失控燃烧的天然气井火灾。特别是在北部偏远地区,传统的机械手段难以奏效,而核爆炸因其强大的破坏力和深远影响,被视为解决问题的有效方式之一。

例如1966年,一次30千吨级的核爆炸成功封堵了乌尔图布拉克失控燃气井,数次采用不同规模的核爆炸扑灭了持续燃烧多年的气田火灾。这些案例不仅彰显了和平核爆的技术优势,也为后续类似事故的应急处理提供了参考。核爆炸同样被广泛应用于地质勘探领域。通过人工引发地下震动,科学家能够借助地震波反射技术更加深入地探测地下矿藏分布,加速资源勘查效率。和平核爆炸制造的地下空腔不仅用于存储天然气,还被尝试作为有害废弃物的处置场所,推动资源的综合利用和环境管理。但和平核爆炸的巨大能量释放带来的辐射和生态影响却难以忽视。

最著名的“查干核爆”案例因其放射性尘埃飘散至日本,激起国际社会的关注和不满。尽管苏联政府对此并未公开深入回应,但事件暴露出和平核爆应用存在的区域环境风险。更严重的是,一些核爆项目未能达到预期目标,反而造成了核污染。例如1978年在雅库特发生的克拉通-3爆炸,原本用于寻找钻石矿床,结果矿石量极少,却导致水源中钚污染远超安全标准。1971年发生的格洛布斯-1地下爆炸因地面裂缝泄露放射性气体,在人口稠密的欧洲俄罗斯造成了数公里范围内的辐射热点,这些事件反映出和平核爆的安全隐患和环保挑战。除环境问题外,和平核爆炸的经济效益也存在争议。

虽有专家主张该计划节约了大量资金,解决了部分重大技术难题,甚至认为这是封堵气田火灾最有效手段,但亦有学者认为现代技术可替代核爆,无需承担放射性污染等高风险。一些核爆引发的生态灾难与社会问题,使得公众和政策层面对该技术的接受度大幅下降。1988年,随着戈尔巴乔夫提倡裁军与核试禁令,苏联宣布停止和平核爆炸项目。这不仅标志着冷战时期科技利用新阶段的结束,也反映了全球核能和平利用理念的转变。尽管如此,和平核爆技术在核科学领域积累了丰富的数据和实践经验,研究其成功与失败依旧具有重要参考价值。冷战后,俄罗斯部分技术专家和学者仍倡导合理利用和平核爆技术,尤其是在消灭化学武器及极端油气事故治理领域,认为其独特效用难以被替代。

然而,反对派基于环保与安全考虑,坚决主张放弃核爆技术,转向绿色环保的替代方案。历史上的和平核爆炸计划带给后人深刻启示。科学技术的力量可以造福社会,同时也可能引发不可逆转的生态影响。和平核爆的兴衰历程警示我们在技术革新与资源开发中必须坚持谨慎和负责的态度。未来核技术的发展,尤其是在和平利用方面,必然要兼顾环境保护、公众安全与经济效益,推动可持续发展。苏联“国家经济用核爆炸”计划以其独特的历史地位,成为核能非军事化利用探索的重要章节。

这段历史不仅展现了人类利用核能的创造力,也揭示了核能应用潜藏的风险。对这段历史的深入研究和反思,对于指导当代核技术科学合理运用、促进核能安全利用和环境保护,具有重要的现实意义。