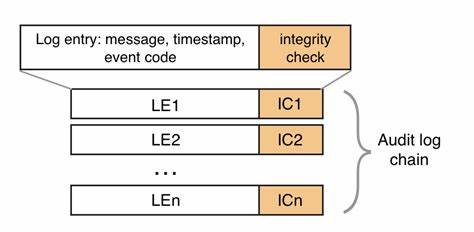

在计算机科学领域,有序数据结构是实现高效数据存储和检索的关键组成部分。红黑树和B树作为两种广泛使用的平衡树结构,各自拥有独特的设计理念和应用优势。本文将深入探讨红黑树与B树的基本原理、性能表现及实际应用,旨在帮助读者更好地理解两者之间的差异,并根据具体需求做出最佳选择。 红黑树是一种自平衡二叉查找树,其设计目的是确保树的高度在一定范围内,从而保证插入、删除和查找操作的时间复杂度均为对数级别。红黑树的平衡规则包括节点颜色标记(红色或黑色)、根节点为黑色、红色节点不能连续出现以及每个节点到其叶子的所有简单路径都包含相同数量的黑色节点等。这些规则虽然复杂,但它们有效地控制了树的高度,使得每次操作都能保持较高效率。

另一方面,B树是一种多路平衡搜索树,其初衷是优化存储在磁盘上的大规模数据访问。设计B树的关键思想是减少磁盘IO次数,通过节点存储大量键值并拥有多个子树指针,使得树的高度大幅降低。相比二叉树,B树的每个节点拥有更多的子节点和元素,从而提升了读取和写入性能。在现代计算环境中,B树的设计同样适用于内存访问,因为缓存命中和未命中带来的速度差异与磁盘访问的慢速类似。 性能测试显示,对于无序数据,哈希映射结构速度远快于任何有序结构,因此如果数据不需要排序,哈希映射是首选。但在需要保持数据有序的场景中,B树的表现优于红黑树。

具体测试以百万级随机数字为数据集,结果清晰表明,B树在插入、查找及删除操作中均优于传统的红黑树实现。 B树的性能优势部分源自其关键参数——节点的广度因子(spread factor)。较高的节点宽度降低了树的深度,减少了访问路径上的节点数量。例如,在特定测试中,当节点的广度因子处于256到512区间时,B树的操作速度比标准红黑树快60%。然而,如果将该因子无限增大,B树退化为一个排序数组,其插入操作将达到平方时间复杂度,导致性能显著下降。因此,合理调节B树的节点大小是优化性能的关键。

有趣的是,在实现B树时发现,启用代码中的断言(assert)机制并未如预期般降低性能,反而在部分测试中表现出速度提升。虽然这一现象尚无定论,相关推测认为编译器可能通过这些断言获得更多的代码信息,从而优化生成的机器码,甚至跳过某些不存在风险的检查。此发现提示我们,断言不仅是调试工具,合理使用还可能间接提升代码效率。 红黑树由于其二叉树结构,节点之间内存布局的优化空间有限。尽管通过调试和改进可以稍微提升性能,但整体提升速度难以与B树匹敌。此外,红黑树的结构导致频繁的指针跳转和不连续的内存访问,增加了缓存未命中的风险和访问延迟。

相比之下,B树通过较大节点提高数据局部性,充分利用缓存机制,降低了内存访问的开销。 从应用场景来看,红黑树适合需要频繁更新且对单次操作延迟敏感的场景,比如编译器的符号表、内存管理器中的地址分配等。其相对简单的实现和稳定的平衡策略保证了性能的稳定性。而B树则更适用于对大规模数据进行有序存储和批量访问的应用,如数据库索引、文件系统目录及缓存系统等。B树优秀的缓存友好性和节点宽度调节能力,使其在处理海量数据时更具优势。 现代系统的发展使得内存访问速度的差距愈发凸显,缓存命中成为性能提升的重要因素。

B树的设计理念顺应这一趋势,将原本为磁盘访问优化的结构迁移到内存管理中,实现了显著的性能优势。另外,由于B树中的节点持有多个元素,减少了访问路径深度,从而降低了CPU的指令缓存压力以及内存的预取开销。 虽然红黑树和B树各有优势,但选择哪种数据结构还需结合具体需求。如需实现高频率的精细操作且数据量适中,红黑树依然是优选。而面对海量数据和需要提高数据局部性与批量操作效率的场景,B树显然更具竞争力。此外,在调优过程中,合理设置B树的节点规模,平衡内存使用和访问效率,是发挥其性能的关键所在。

综上所述,红黑树与B树是两种各具特色的平衡树结构。红黑树以其严格的平衡规则和简洁的节点结构保障稳定的性能,适合多样化的系统需求。B树凭借其宽节点和减少树高度的优势,更符合现代内存访问特性的优化,尤其在处理大数据时体现显著优势。深入理解两者的设计原理和性能差异,有助于开发者在设计和优化数据结构时权衡利弊,做出更加合理的技术选择。