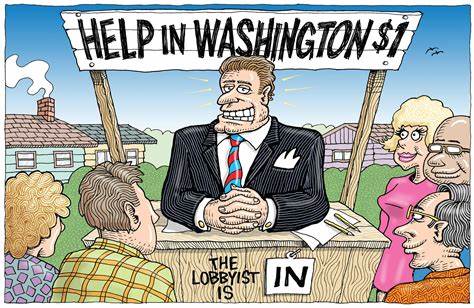

近年来,美国税收改革成为公众关注的焦点,尤其是2017年那橫跨党派分歧、总额高达1.4万亿美元的税改法案,背后隐藏着庞大的游说力量。作为华盛顿最具影响力的政治活动形式之一,企业游说不仅左右了税法的制定细节,也深刻改变了美国政策的运作方式。本文将深入探讨企业游说如何介入税收改革,游说行业的发展演变,及其对立法进程的具体影响。 税改法案的背景和争议 2017年的税改法案在共和党主导下迅速通过,未获得民主党支持,标志着当代税收改革的极端党派化。相比1986年两党支持的税法修正,2017年立法过程显得仓促且争议重重。具体而言,2017年税改法案仅经历短短几天的听证,远低于1986年超过30天的审议时间。

这种急速推进的过程中,议员和他们的工作人员面对庞杂而复杂的条款,越来越依赖专门的游说团体提供政策建议和法律文本。 游说行业的兴起与发展 尽管游说在美国政治中非新生事物,但近几十年其影响力呈爆炸型增长。1995年游说披露法案实施后,公开的游说花费数据更为透明。数据显示,2016年的游说支出已超过30亿美元,相较20世纪80年代的半数规模,有了令人瞩目的飞跃。如今华盛顿的注册游说者人数已超过一万,2017年更出现平均每位国会议员对应11名游说者的惊人比例。 Lee Drutman作为业界资深研究者,其著作《美国的商业就是游说》通过访谈和数据分析,详细描绘了这一产业的全貌。

游说不仅限于向立法者游说,还包括影响政策制定的全过程,从草拟法律条文,到肩负传递利益集团诉求的重任。专业的游说人员在华盛顿被视为政策专家和人脉专家,能凭借深厚的政策知识和政治关系网,为客户争取最大利益。 游说策略与运作方式揭秘 针对希望避免税收增加的企业客户,游说者首先构建故事叙述,展示企业对经济和就业的积极贡献,同时强调若税收优惠被取消,将对当地经济造成负面冲击。这样双向的诉求为企业赢得了政治共鸣,尤其是当立法者代表选区内受影响企业时,游说便显得尤为有效。 此外,游说者建议企业及其领导人适度参与竞选捐款,以建立政治影响力并获得良好印象。虽然捐款与立法支持间无直接等价交换,但这类行为被视为“社交润滑剂”,在政治圈内极为重要。

因游说需要长期经营人际关系,许多企业很早便布局,而临近法案审议才加入游说的企业常处于“菜单上”的弱势位置。 税改快速推进与游说助力 税改过程的加速,使得立法人员和其助理工作负荷激增,无暇细察诸多细节条款。结果,游说者反倒成为关键性的政策推动力量,甚至直接草拟特定条款供议员参考。这样的现象加大了对游说行业的依赖,让企业利益能够更加顺畅地渗透进法律文本中。 这种快速推进也使得辩论与审查变少,许多税收优惠条款未能经受严密审视。假如政策制定流程更为公开透明,部分条款可能不被采纳,但匆忙的立法环境为游说创造了“潜规则”:条款的细节化操作,以小额税收优惠积累巨额利益,成为企业游说的制胜法宝。

国会机构知识断层与游说力量的兴起 再者,国会工作人员因工酬低、工时长,离职率高,造成政策连续性和机构知识断层。反观游说者通常拥有多年经验,成为“知识库”的守护者。立法团队越依赖他们,游说者的权力就越大。举个形象例子,如一家媒体机构编辑频繁更换,而广告商长驻,便会逐渐由广告商影响内容方向。华盛顿的政治生态亦是如此。 不成比例的资源分配与利益失衡 游说的资源投入极不平衡。

企业游说资金远超劳工组织和公共利益团体,比例大约是34比1。这种资金优势不仅表现在公开游说,还遍及“影子游说”、智库支持及宣传活动。企业能够在特定条款的具体细节上下功夫,确保获得巨额利益,而支持贫困或不平等议题的力量则因资源匮乏难以抗衡。 此外,游说阵营的阵线策略极为复杂。高手游说者懂得如何识别盟友与对手,如何构建联盟,掌握何时保持低调或高调曝光。人际关系的管理同样重要。

优秀游说者不仅是政策专家,更是心理与沟通的高手,能精准掌控政治节奏。 未注册游说势力与软实力生态 游说不仅限于注册者,还包括律师事务所的法规评论、非正式联系、政策研究发表、公共广告等软实力手段。这些“隐形游说”经费规模估计可达注册游说花费的两倍甚至更多。广告牌和地铁广告的宣传作用微妙,却潜移默化地影响政策制定者的态度,如在华盛顿地铁站点随处可见的大型企业广告。 影响政府运作与政策选择 游说的规模和精细度越来越大,政府政策制定的空间被限制。议员和政策制定者因游说带来的政治成本衡量,往往回避推出与商业利益相冲突的改革。

反之,那些有游说支持的议题则更易获得通过。换言之,游说不单让企业利益最大化,也在一定程度上决定了哪些公共议题被关注,哪些话题被淡化。 权力“旋转门”现象与职业激励 华盛顿的“旋转门”现象,即政府官员退休后转为游说者,增强了游说的专业性与影响力。一方面,这种流动带来政策专业知识和人脉资源的积累;另一方面,则引发利益冲突担忧。尤其是工作人员因待遇和工作强度压力,转向游说成为更优厚的职业选择,增加了制度被游说主导的可能。 社会对游说的误解与合理监管之道 许多人将游说视为腐败和贿赂,但实际上,影响公共政策的各方都是社会利益的代表。

单纯禁止游说既不现实,也不利于政策完善。合理的方式是加大对国会的政策专业人员投入,确保立法者既能听取多方观点,也能科学判断信息真伪,实现平衡决策。 特朗普政府下游说的变化 在特朗普执政时期,游说方式更趋向于人际关系和交易性质,回归早期美国政治的“镀金时代”风格。相较以往基于政策实质的游说,当前更重视建立个人联系和直接交易,体现出政策运作的人情味与权力博弈的复杂性。 未来展望 企业游说对美国税收政策的影响无疑深远且复杂。随着游说行业不断扩张,维持政策的透明度与公平性将成为挑战。

增强立法机构的专业能力、健全信息披露机制、公正监管游说活动,将是保障民主治理与政策质量的关键。公众应意识到游说不仅是权力的游戏,也反映了社会利益的多元碰撞和政策制定的现实困境。 综上所述,游说活动在税改背后的主导地位,以及其对立法细节的深刻影响,是理解美国政治生态不可或缺的视角。企业通过专业化游说和资源投入,塑造税法优惠;而国会对专业知识缺乏的依赖,则使游说者成了政策的重要推手。未来,如何平衡游说带来的专业优势与潜在的不公,将决定美国税收体系和民主制度的走向。