近年来,随着神经科学的迅速发展,科学家们开始深入探讨大脑结构与人类行为之间复杂的联系。一项由科罗拉多大学安舒茨医学中心、布里格姆妇女医院及哈佛医学院联合主导的最新研究,突破性地揭示了脑损伤与犯罪行为之间的潜在关联,为社会科学和司法领域带来了深刻影响。研究发现,对右侧钩状束——大脑中掌管情绪控制和判断能力的重要白质通路的损伤,可能是导致个体犯罪甚至暴力行为的关键因素之一。该发现促进了我们对行为神经学的理解,同时激发了关于法律责任及道德判断的新讨论。钩状束是一条连接情感处理区域与决策中心的神经纤维束,被形象地称为大脑中的“情绪信号电缆”。一旦该通路受到损害,尤其是在右侧,人的情绪调节、冲动控制以及道德决策能力可能会大幅削弱。

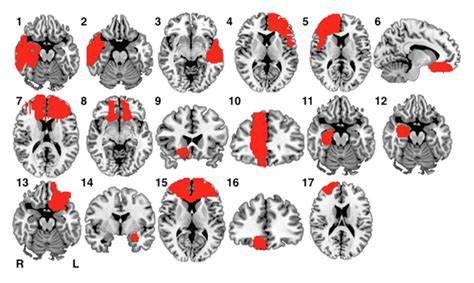

研究中,科学家们通过对17名因脑损伤后的犯罪行为患者进行脑部扫描,并将其与706名拥有其他神经症状(如记忆减退、抑郁症)的患者进行比较,得出了这一重要结论。研究主导者之一、科罗拉多大学医学院神经学荣休教授克里斯托弗·菲利博士指出,钩状束损伤并非仅仅影响传统的记忆或运动功能,而是在调控社会行为与道德选择方面扮演着不可或缺的角色。他强调,了解这种神经机制有望为临床医学提供新的早期识别路径,帮助有潜在风险的人群进行干预治疗。与此同时,哈佛医学院助理教授以赛亚·克莱特尼克博士也表达了这项研究在行为神经学领域的创新意义。通过引入全脑连接组分析技术,该团队精细绘制了大脑各区域间的复杂联结,证实了钩状束于犯罪行为中的独特作用。这种技术使得科学家能够超越传统的局部脑损伤观察,解密更广泛的神经网络如何协调人类的社会行为。

损伤钩状束不仅会削弱个体对冲动的控制,降低同理心体验,还会使得他们在面对潜在后果时难以作出合理预判。换言之,这部分脑损伤会让患者在情绪和认知的双重缺陷中,使得其行为更易偏离社会规范和法律底线。值得注意的是,尽管钩状束受损与犯罪行为有关,但并非所有遭受此类损伤的患者都会表现出暴力或犯罪倾向。因素之间存在复杂的相互作用,包括个体的先天性性格、环境影响以及社会支持系统等,这些都共同塑造了行为表现的多样性。该研究还引发了法律领域对刑事责任认定的深刻思考。传统上,法律以行为人为基准判断其责任能力,但当大脑结构及其功能发生损伤时,行为的自主性及意图能否被重新定义成为悬而未决的问题。

研究者们呼吁法庭系统应考虑神经科学证据,在量刑及责任调查中引入科学视角,以实现更公正合理的司法判决。这种科学与法律的跨界交流,将促进公众对脑科学的认知,同时推动医疗、司法一体化的发展。脑损伤导致的新发犯罪行为同样提醒医疗领域加强对脑损伤患者的监测和社会支持,不仅关注生理修复,更应注重心理健康和行为矫正。通过多学科合作,构建完善的临床干预体系,有望最大限度降低因脑损伤引发的社会危害。除了医学和法律层面,研究也为社会学、伦理学提供了新的探讨视角。我们应如何看待因脑损伤引起的行为异常?在道德评判和社会包容之间,如何找到平衡?这些问题不仅仅是学术讨论,更关乎每个人的社会正义观和人文关怀。

总之,这项研究开创性地将脑神经解剖学与犯罪行为科学结合,为理解复杂的人类行为提供了新的窗口。钩状束作为连接情感与理性的关键通路,其完整与否深刻影响着个体的社会适应能力和行为选择。未来,随着对脑网络机制的深入研究和技术的进步,我们或许能够更早识别高风险个体,实现个性化治疗和行为干预,减少犯罪发生率。与此同时,这一发现也提醒社会必须以更同理和科学的眼光,审视那些因脑损伤陷入困境的人群,促进法律、公平与人性的和谐共存。在科学与伦理不断交织的时代,脑科学将成为破解犯罪行为密码的重要钥匙,引领我们走向更加全面和人性化的未来。