在日常的学习和工作中,许多人依然习惯于使用纸质笔记本记录重要信息。手写笔记不仅符合人体工学,能够帮助加深记忆,同时也避免了对电子设备的依赖。然而,纯粹依靠纸质笔记在查找和管理上存在诸多不便,时间一长,重要内容往往被遗忘,或者根本找不到所需的关键信息。如何将这些宝贵的手写内容数字化,转化为可搜索的格式,成为提升效率的关键课题。长期以来,市场上已有不少OCR文字识别技术试图解决这一难题,但大多针对印刷体文字优化,对复杂多变的手写内容识别效果不佳。尤其在手写体风格多样,布局随意的课堂笔记中,传统OCR往往无法精准提取文本或保持格式完整,导致内容混乱,影响检索体验。

因此,探索更加智能和高效的解决方案显得尤为重要。作为一名长期在课堂环境中使用传统记笔记方式的人,我深切感受到数字化的重要性。手写带来的自然流畅的记录体验,与数字技术带来的便利结合,将会是我高效学习的利器。最初我尝试使用苹果的Live Text功能,希望借助其图像中的文字识别技术来快速转换手写内容,然而使用体验并不理想。苹果的这一功能对印刷字体支持较好,但面对多样的手写笔迹时准确率骤降,文字排版和格式丢失的问题也严重影响了内容的实用价值。随后我尝试了搭配Apple Pencil的手写识别,这种方式偏向于数字手写,虽然支持实时输入转换,但缺乏传统笔记带来的书写体验,且识别结果参差不齐,难以满足实际需求。

为寻求更优的解决方案,我购买了Rocketbook智能笔记本并尝试其配套App中的OCR功能。Rocketbook通过特殊的笔记纸和辅助App实现手写内容数字化识别,OCR识别准确率相对较高,且支持云端同步。然而,它的分享选项较为有限,只支持发送至几个预设的云平台和笔记应用,而我想将数字化笔记导入本地首选的知识管理工具Obsidian,面对没有开放API的本地软件,Rocketbook提供的途径显然不够灵活。为满足需求,我决定自主探索一套更完整的流程,结合人工智能技术开发属于自己的手写识别数据流水线。在信息处理的关键环节,我选择了Claude——一种先进的AI文本理解和转换服务,能够将图片中的文字精准转录成Markdown格式。这不仅提升了识别准确率,还能将内容格式化以便于后续编辑和归档。

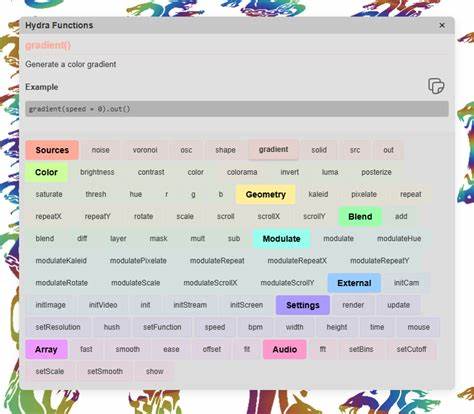

同时,为了实现自动化同步,我用Rust语言构建了一个简洁的网络服务。用户只需上传手写笔记的图片,服务便将图像发送至Claude的API,获得的文本结果被存储进数据库。配合我为Obsidian设计的插件,能够定期访问该服务,下载新的Markdown文件并创建对应的笔记,确保所有新识别的内容被及时导入本地知识库中且不会重复拉取。这一整套系统虽然起步时相对复杂,但系统运行稳定且效果显著,大幅节约了我日后手动整理和搜索笔记的时间。在此过程中,我也意识到集成和优化工具的重要性。起初的自动化系统架构来源于对现有平台的不足的反思,同时借助AI辅助编写了插件,大大减少了开发难度。

Claude的低门槛API设计与准确的文本识别能力,使得我能够迅速把握技术重点,从而更好地实现个人需求。最终,在经过一系列实验和调整后,我发现其实可以利用iOS的Shortcuts自动化功能进一步简化整体流程。通过Shortcuts调用网络服务并解析返回结果,实现在手机端快速转换和分享手写识别内容。虽然这一方法在界面体验上依然有提升空间,但它极大减少了对复杂自建系统的依赖,使日常操作更加便捷且低维护。更重要的是,我从这次经历中得到的教训是,面对问题要坚持尝试新方案,但最终还是要优先考虑简单高效的工具和工作流程。不断追求复杂化解决方案未必带来更好效果,适合自己的才是最好的。

如今,我的手写笔记不仅保留了传统书写的优势,也通过数字化形式具备了被搜索、整理和分享的能力,为我的学习和工作打开了新的视野。对于同样希望将纸质笔记转为数字格式的朋友们,我建议根据具体需求结合AI辅助识别技术,选择支持目标平台的方案,同时注重系统的可维护性和使用便捷度。随着人工智能技术的进步,未来笔迹识别将更加精准,集成的工作流程也将更加智能化,为我们提供全新的知识管理体验。数字化转型不仅仅是技术问题,更是提升时间管理和信息利用效率的关键一步。通过合理规划和不断优化,人人都能把握自己的知识宝库,助力终身学习和职业发展。