在自然界复杂的捕食关系中,捕食者如何快速准确地辨认安全的猎物一直是生物学家关注的焦点。最近,科学家们通过对边唇蝠(Trachops cirrhosus)这一神奇生物的研究,揭示了蝙蝠如何通过学习逐渐掌握识别可食用与有毒蛙类的能力。该研究不仅展示了蝙蝠利用声音信息捕猎的非凡本领,也突出体现了动物行为中学习和经验积累的重要性。在中美洲的热带雨林,边唇蝠以独特的“偷听”策略猎食蛙类和蟾蜍。这些蝙蝠利用蛙类雄性为吸引雌性交配而发出的歌唱声,来定位猎物位置,并评估其是否适合捕食。由于频繁 hören这些声音,蝙蝠能够迅速飞向发声地点,展开捕食行动。

蛙的叫声就像猎物的“信号”,帮助蝙蝠发现潜在的美餐。然而,并非所有蛙类都是美味的猎物。一些种类的蛙或蟾蜍体型过大,难以捕食,另一些则体内含有毒素,食用后对蝙蝠极具危险。面对这些“伪装信号”,边唇蝠进化出了一套复杂的辨识机制,既能识别声音信号中的细微差别,又能避免耗费时间和能量去追逐无益乃至危险的猎物。有趣的是,科学家通过对野生捕获的成年与幼年边唇蝠的实验发现,成年蝙蝠对不同蛙类的求偶叫声表现出选择性偏好,更倾向于响应安全且易于捕获的猎物发出的声音,而对于有毒或大型蛙类则基本不作反应。相比之下,幼年蝙蝠则未表现出明显的辨别能力,它们同样会对安全与有毒獵物的叫声作出反应,表明这种鉴别能力并非天生,而是通过经验和不断学习获得的。

研究团队进一步发现在幼年的学习过程中,它们先学会根据声音判断猎物体型大小,随后随着捕食经验增多,才能逐渐学会识别有毒蛙类的特殊声音信号。换句话说,幼年蝙蝠年龄越大,捕食决策的精准度越高,捕食风险也随之降低。该研究通过重复播放不同蛙类的叫声并观察蝙蝠反应,系统揭示了边唇蝠在捕猎行为上的认知进阶过程。这种“声音识别”的能力使蝙蝠能在错综复杂的大自然环境中获得生存优势,避免误食有毒猎物,节省宝贵的捕食体力。科学界长期以来对边唇蝠这一物种的捕猎机制极为好奇,尤其是它们如何从一种完全不同的物种的声音中获取关键信息,以及这种行为能力是天生还是后天习得。此次研究不仅首次揭示了幼年蝙蝠在捕食技能上的成长轨迹,也强调了学习对捕食者选择猎物行为的重要影响。

研究负责人、史密森热带研究所的洛根·詹姆斯指出,这种通过声音捕猎独特技能背后的学习过程,是动物界对感官信息适应性的精彩体现。许多捕食动物生活在生态环境极为复杂的背景下,猎物的声音、气味、动作信号等均常常夹杂多样且易混淆的消息,如何精准提取有效信息,关系生死存亡。边唇蝠的经验学习展示了对此类复杂信息的高效处理路径,进而提升狩猎准确率与猎物安全判断。除此之外,该研究还引发了对其它野生捕食者学习机制的广泛思考。正如研究中合著者、普渡大学教授希梅纳·伯纳尔指出的,类似的捕食选择策略可能普遍存在于动物王国许多种类中,从鸟类到爬行动物,它们或许也依赖早期生命阶段的经验积累来优化猎物识别。通过对捕食行为和感官学习机制的探讨,科学家们期望发掘更多关于生态系统内捕食关系动态演化的深层规律。

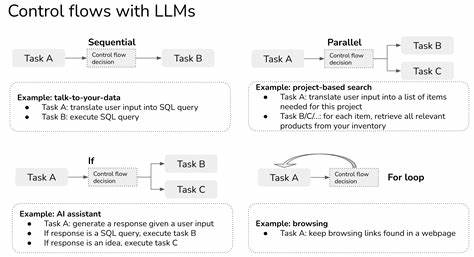

除了生态学意义,了解蝙蝠对猎物声音的学习适应,也为人工智能和机器学习领域提供了灵感。在构建自动识别系统时,如何通过不断积累样本数据,提升对复杂、混杂信号的判别能力,正是边唇蝠演化成果的活生生实例。通过生物启发,未来智能设备或能更精准地进行声音分类和异常检测。总结来看,边唇蝠通过学习不断培育的猎物识别能力,既彰显了其捕猎智慧,也提醒我们动物世界中学习的重要性。成年蝙蝠灵敏甄别安全蛙类猎物的能力,正是历经成长岁月中无数次捕猎经验积淀的结果。幼年蝙蝠的捕食偏好随着成长变化,反映了动物行为由本能向经验塑造的转变过程。

研究突破了以往对捕食行为仅从遗传角度理解的局限,为探讨动物如何在复杂环境中做出生存决策提供了新视角。未来,关于其他捕食者如何利用不同感官信息学习选择猎物的研究,有望拓宽我们对生态系统稳定性和生物多样性的理解。进一步衔接动物行为生态学、神经科学与机器智能,也许将赋予人类在自然模拟和环境保护中的更多洞察与应用潜力。蝙蝠捕猎不仅仅是本能驱动,而是一种复杂的感官学习与环境适应交织的智慧体现。自然界的声音,不仅是生存的信号,更是知识的累积载体。边唇蝠的故事,让我们更贴近自然的奥秘,更敬畏生命智慧的无尽可能。

。