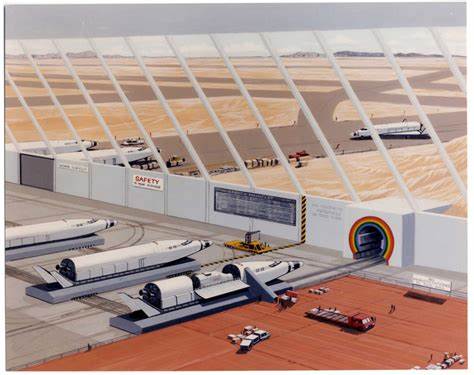

随着人类对太空探索的渴望不断增长,如何降低进入轨道的成本成为航天领域亟需解决的难题。传统火箭技术尽管不断进步,但发射成本居高不下,且存在结构复杂、燃料消耗大和安全风险高等局限。StarTram作为一种基于磁悬浮技术的太空发射系统,以其颠覆性的创新设计和潜力,正逐渐引起全球航天界的广泛关注。StarTram的核心理念是利用电磁力和磁悬浮列车技术,设计一条超长真空轨道,通过线性同步电动机加速航天器,实现低成本、高频次的轨道发射。该系统的开发分为不同代次,目的是逐步实现从货物运输到载人航天的平稳过渡。Generation 1系统主要针对无人货物发射,设计了在海拔三千到七千米的高山山顶设立的130公里长真空隧道,加速舱体能够承受约30g的加速度,达到约8.78公里每秒的速度,将货物送入近地轨道。

强大的磁悬浮及线性电动机技术,使舱体悬浮并无摩擦加速,极大提升效率和安全性。隧道内采用电动力泵抽气形成真空,结合等离子体窗口技术阻止大气回流,有效减少气体阻力和能量损失。Generation 2则更具挑战性,计划用于载人飞行,满足2至3g的加速度要求以保证乘员安全和舒适,隧道长度可达到一千至一千五百公里。该系统最后几公里轨道通过磁悬浮方式升高至约22公里高空,进入接近稀薄大气层的位置,降低空气阻力和热负荷。在轨道末端逐渐过渡到大气环境,减轻加速度突变给乘客带来的冲击。巨大的工程量和前沿的材料技术要求使得Generation 2系统具备极高的技术门槛,但潜在的运营成本优势和对人类太空运输自由度的提升令人期待。

Generation 1.5系统是一种折衷方案,设计加速舱体达到约4公里每秒的速度,结合火箭推进完成剩余轨道速度。以此方式缩短发射轨道长度,缓解加速度对乘客的压力,同时显著降低了建设成本。相比全磁悬浮轨道发射方案,Generation 1.5更易实施,能够作为过渡技术推动商业化初期发展。StarTram设计团队长期致力于材料科学、超导技术、电力存储与管理和真空技术的协同攻关。超导磁体负责高速磁悬浮,磁阻和热力学性能成为关键指标。储能方面大规模超导磁能储存装置(SMES)被视为核心技术之一,能够瞬间释放巨大的电能满足轨道加速需求,与传统蓄电池和飞轮不同,SMES具有高效、低损耗和长寿命等优势。

电力转换和功率控制设备需精确调节巨大的瞬态功率流动,确保系统稳定运行。在材料方面,隧道结构需具备极高的强度与轻量化,特别是Generation 2的悬空轨道部分,对超导电缆和碳纤维材料有严格要求。技术难度并非唯一挑战,经济成本同样是StarTram面临的严峻考验。Generation 1预计建设成本约为190亿美元,Generation 2则高达670亿美元,虽然初期投入庞大,但运营成本极低,理论上货物单位重量进入轨道成本可降至40美元左右,远低于传统火箭的数千美元水平。频繁发射和长寿命设备的设计理念有望使成本逐步摊薄,形成可持续的太空运输市场。社会接受度和安全法规亦是重要因素,尤其是搭载乘客的系统,其低加速度设计考虑了普通人的生理承受能力,同时对轨道轨道的精准控制和紧急应变机制提出了苛刻标准。

StarTram发展历程中,科学界和航天机构给予了诸多认可和支持。发明者James R. Powell与George Maise均拥有深厚的磁悬浮和航天技术背景,结合NASA前高级研究员John C. Mankins的理论基础,为项目注入科学严谨的保障。2005年桑迪亚国家实验室的“审判委员会”评估充分肯定其技术可行性。世界多国相关机构持续关注并评估其潜在战略意义。尽管尚处于设想与早期模型实验阶段,StarTram的探讨推动了对非火箭太空发射方法的重新审视。与电磁轨道炮、航天电梯和发射大炮等各种概念相比,StarTram巧妙结合磁悬浮技术和超导储能,动态调节加速度,减轻材料磨损,克服大气阻力,实现轨道速度发射的梦想。

它不仅仅是一种技术,更可能引发人类准轨道交通革命,促进星际旅行的可能性。未来,随着材料科学进步、超导材料成本降低和电力电子技术的发展,StarTram或将成为降低太空运输门槛的关键突破。其能够快速、高效、大批量输送货物和人员,助力月球基地建设、火星探测任务和太空工业化进程。国际合作和政策支持将为其商业化和规模化奠定基础。总结来看,StarTram代表了轨道交通与航天交叉的新兴领域,是利用先进电磁学实现超高速轨道发射的创新典范。它突破传统火箭限制,以磁悬浮线性电机为驱动,结合真空隧道和超导储能技术,力求将地球至轨道的成本大幅降低。

各代系统方案针对不同需求做出优化,兼顾技术难度与经济可行性。未来的探索将聚焦于超长隧道施工、超导材料批量制造和高功率电力转换设备,并持续强化安全保障机制。StarTram不仅为航空航天工业带来革命,也推动能源、材料和控制领域的跨界融合。它的成功落地,将开启人类“登天”新时代,为宇宙探索和空间文明发展注入强劲动力。