进化生物学作为解释生物多样性起源与演变的核心理论,长期以来都在探讨微观进化与宏观进化之间的关系。微观进化通常指的是种群内基因频率和表型随时间发生的变化,而宏观进化则涉及种群分化乃至更高层次的系统发育变迁,通常跨越数百万年时间尺度。尽管传统观点认为二者可以通过相同的遗传机制解释,但在实际观察中,微观进化的短期动态似乎难以完全预测宏观进化的长期趋势,导致“可预测性悖论”的出现。近年来,一项关于果蝇翅膀形态变异的突破性研究,跨越了从个体发育噪声到数千万年进化历史的多个生物学层次,提供了关于该悖论的新解答。研究通过定量分析不同层次的表型共变矩阵,系统考察了变异与发育、遗传、塑性及进化多尺度间的关系,发现了一个贯穿微观与宏观进化的共形结构。果蝇翅膀作为模型系统,具备丰富的形态变化和大量遗传、发育资料,为解析进化相关的变异提供了理想平台。

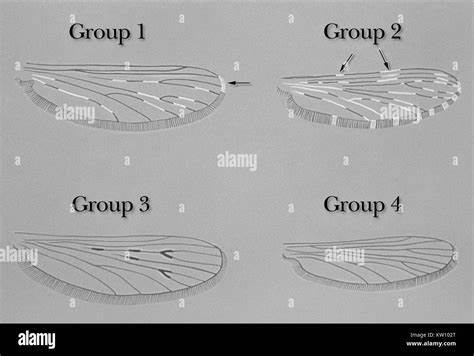

研究涵盖了六个不同的变异层次,包括单个个体内的发育噪声、个体对环境的表型塑性、群体内遗传变异、种群间差异、狭义的物种间差异,以及涵盖4千万年时间尺度的广义宏观进化。最初的假设基于进化遗传学理论,期待群体内的遗传变异与种群间差异存在紧密对应关系,而发育噪声等非遗传性变异则与长远的宏观进化关联较弱。然而,研究出人意料地显示,个体内的发育噪声与宏观进化之间存在最为紧密的相关性,而遗传变异与较近的种群间差异反而相关较弱。这一发现挑战了传统以遗传变异为基础解释宏观进化的框架,转而支持“共形假说”,即生物发育系统的变异能力反映了适应峰值长时间动态波动的历史轨迹。发育噪声代表了个体在发育过程中因微小随机扰动而产生的表型差异,通常被视为生物体发育稳定性的重要指标。研究通过测量左右翅膀的细微不对称性,间接反映这一变异,进而推断其在进化中的意义。

具体来说,研究发现发育噪声与宏观进化速率之间的关系,符合基于统计物理学的进化波动-响应理论,说明系统在面对基因型和环境参数的微小改变时表现出的表型敏感度,与长期进化的变化趋势保持一致。与此同时,群体内遗传变异(G矩阵)与种群间表型距离(Dpop矩阵)的关系虽然存在,但相关程度和尺度效应均不如预期强烈,这提示微观遗传基础之外还有其他因素在塑造宏观进化的轨迹。研究通过多变量贝叶斯混合模型等先进统计方法,对果蝇翅膀12个关键点的二维坐标进行广泛采样和形态分析,实现了对不同进化层次的表型协方差矩阵精确估计。这种跨尺度、跨层次的量化呈现,有效揭示了遗传、发育、环境塑性变异与种群乃至物种层次差异之间的内在联系。值得关注的是,研究结果体现了进化生物学中“辩证法”视角,即微观与宏观进化不应被视作单向因果关系,而是相互渗透、动态协同的复杂系统。一方面,宏观进化中的适应峰值历史塑造了发育系统的变异模式和发展稳定性,使其在面对环境及遗传变异时表现出特定的偏好和约束;另一方面,发育机制反作用于遗传变异和选择过程,影响种群短期的遗传结构和表型变异。

综合来看,果蝇翅膀的形态演化展示了一种多层次、多维度的进化共形结构,这种结构使得我们得以从个体发育波动中窥见数千万年宏观进化的规律。研究还指出,尽管翅膀形态存在显著的变异方向——例如沿侧轴的显著变化,及翅膀基部的较低变异——但这种变异的模式在不同变异来源和不同进化尺度间保持高度一致,体现了生物发育和演化系统高度保守且受限的特征。关于微观与宏观进化的关系,从进化遗传学出发,蚊蝇翅膀变异的多尺度数据支持了“遗传约束假说”,即群体遗传变异决定了短期的微观进化路径,但同时更强烈的数据支持了“共形假说”,认为长期进化中,发育系统的内在多样性和脆弱性(波动性)反映了宏观演化的方向。研究结论暗示,我们若想全面理解生物进化,必须将遗传、发育与环境的多重作用整合于单一进化框架中,在多尺度协同中寻求规律。进而,这一发现对于进化预测与适应性研究提供了重要启示。传统基于现有遗传变异预测短期进化的局限性,部分源于忽视了发育系统对表型塑性和变异分布的影响,以及历史适应峰动态塑造的潜在约束。

未来,在气候变化、环境破坏等全球性挑战下,了解生物体如何跨尺度响应变异以实现适应,尤为关键。研究还提及了体积比例关系(allometry)作为可能解释变异一致性的机制之一,但指出即使校正全距变异,变异矩阵之间仍保持紧密对齐,表明全距比例并非唯一决定因素,生物系统中的发育调控网络、遗传与环境交互作用可能共同驱动这种高度保守性。总而言之,从果蝇翅膀的形态学角度出发,这项跨尺度变异分析深化了我们对进化的理解,突破了传统遗传学框架的局限,强调了发育系统的核心作用。这样的视角有助于统一微观遗传进化与宏观进化理论,推动建立涵盖遗传、发育、环境变异的多层次进化综合理论体系。面向未来,多学科结合,结合系统生物学、进化发育、生物物理学的方法,将持续揭示生命复杂性的进化本质,并为保护生物多样性、预测进化响应提供科学基础。