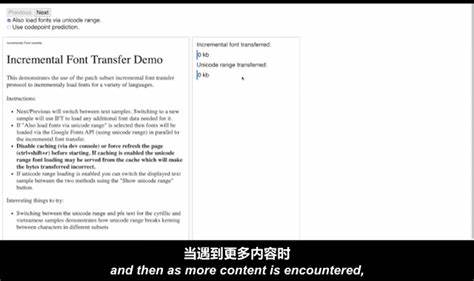

随着互联网技术的不断进步,网页字体的使用愈发丰富多样,特别是涉及复杂字符集如中文、日文、韩文(CJK)或阿拉伯语等多语言环境。传统的网页字体加载机制往往需要一次性下载完整字体文件,这不仅增加了网络流量,还影响了加载速度和用户体验。为此,W3C最新推进的渐进式字体传输(Incremental Font Transfer,简称IFT)技术应运而生,并已迈入候选推荐阶段,标志着它在标准化进程中的重要突破。 渐进式字体传输的核心理念是允许浏览器仅下载字体内用户真正需要的部分,从而大幅降低数据传输量和等待时间。IFT突破了以往unicode-range子集划分可能带来的排版破坏问题,解决了诸如连字、字距调整、复杂脚本排版等难题,特别适用于跨语言复杂字体环境,极大提升了网页字体的加载效率和显示质量。 IFT通过对字体文件进行目标划分和增量补丁的方式来实现动态加载。

其基本流程为:客户端首次下载包含字体基础子集的初始文件,同时读取嵌入的补丁映射表。随后,基于当前页面内容所涉及的字符集及排版需求,客户端选择对应的字体补丁进行下载和应用,逐步扩展字体功能,直至满足所有渲染要求。 这一机制要求字体编码中包含两个新增的专用表格,分别命名为‘IFT ’和‘IFTX’,用于管理可扩展的补丁映射关系。每一补丁文件则以特定的格式定义针对字体文件中各个表的二进制增量修改或替换方案。IFT支持两大补丁格式:表键(Table Keyed)补丁和字形键(Glyph Keyed)补丁。表键补丁适合修改字体中除字形外的其他数据,类似样式或特性调整,但会引起补丁部分失效;字形键补丁则只针对具体字形数据,且不影响其他补丁的有效性,可并行加载提升性能。

渐进式字体传输不仅提供了技术上的创新,还在实际应用中对性能和用户体验带来了显著提升。在网络环境不佳或字体文件庞大的情况下,IFT技术能够有效减少初次加载字体的数据量,减少延迟,提升文本首次可见时间。由于其动态补丁机制,IFT更能灵活应对复杂语言场景和动态内容变化,例如针对只显示部分字符时无需加载完整大字体,从而节省资源。 然而,IFT的使用也存在挑战,包括如何设计合理的字体分段和补丁策略,避免过多网络请求带来的延迟,保障补丁下载过程的安全性以及隐私保护。W3C规范中强调,补丁加载的顺序与条件必须严格符合无状态重复扩展一致性原则,防止字体渲染出现混乱。同时,授权服务端不会从请求分析中获取过度用户敏感信息,维护用户隐私安全。

IFT技术的引入对字体设计师、前端开发者和CDN服务商都提出了新要求。字体设计者需要配合开发者合理切分字体,设计具备功能分层的补丁,以实现高效的增量更新。前端实现上,浏览器需具备智能的补丁选择及预取机制,根据页面需求即时扩容字体库。网络服务商则可以基于HTTP/2和HTTP/3的多路复用能力,实现多补丁的并发传输,优化带宽利用率和缓存性能。 目前,IFT候选推荐草案发布标志着该技术标准已基本成熟,未来随着浏览器厂商和字体供应方的逐步支持和落地,有望在全球范围内推动复杂语言网页字体加载方式的变革。对于中文互联网尤其重要,IFT能有效应对汉字庞大的字符集与字形复杂度问题,使得高质量中文字体在移动端和低带宽环境下更易被访问和展现。

随着服务器和客户端技术的完善,IFT还将结合更多字体特性,如可变字体、彩色字体及动态字体变化空间,实现更丰富的排版和视觉效果。同时,IFT标准也考虑了离线使用的需求,确保在无网络环境下页面字体能被完整保存和渲染。这对于现代网页应用的可用性和可靠性提升有积极意义。 总之,渐进式字体传输作为互联网字体加载技术的重要创新,通过智能化的补丁管理和增量加载策略,大幅推进了网页字体性能优化和跨语种兼容性。IFT的标准化进程为网页开发者和字体供应链提供了坚实的技术基础,预示着未来数字内容展示将更加高效和精致。对于关注网页性能、多语种支持及字体版权保护的各方来说,积极关注并拥抱IFT技术的成熟至关重要,将为下一代网络体验打造核心驱动力。

。