近年来,人工智能的快速发展彻底改变了软件开发的方式,尤其是在编程辅助领域。传统的集成开发环境虽经过多年的打磨,却始终难以完全适应这场由AI驱动的变革。开发者们发现,当前主流编辑器在整合AI功能时存在诸多局限,无法真正无缝契合现代编程的需求。面对这一挑战,有开发者开始从根本上重新设计IDE,朝着以“对话”为核心的交互模式迈进。本文聚焦一款2025年原型IDE的设计与实现,探索如何通过任务驱动与自然语言对话,助力编程进入新纪元。 当前的IDE所面临的瓶颈主要体现在AI集成的割裂感与效率浪费。

例如,部分插件仅简单地将AI助手嵌入现有编辑器的侧边栏,占据屏幕空间却不能很好衔接代码上下文。另一类工具虽尝试打造更流畅的对话式体验,但由于信息量有限,用户却仿佛在“钥匙孔”中窥视代码世界,难以形成全面视角。此外,一些产品聚焦代码审核或版本控制流程,对快速迭代的即时编程支持不足。还有的则将语言模型抽象为单独模块,与核心开发过程脱节,反而增加了使用复杂度。 这些问题之所以存在,本质上源自设计思路的倒置。传统IDE建筑往往以代码文件和项目结构为中心,而AI辅助的现代开发更加注重意图识别、上下文管理与任务执行。

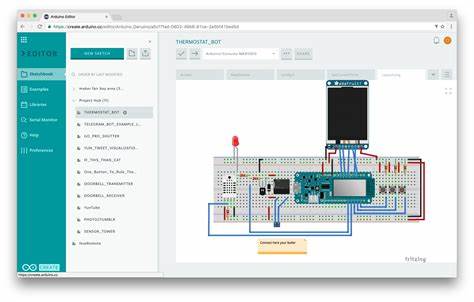

简单地将对话模式“外挂”在旧架构上,注定产生体验割裂。因此,真正解决方案应当反向出发,将对话和任务作为核心交互模式,从根本上重塑IDE的范式。 源于此,设计团队打造了原生Mac平台的全新IDE原型,从零构建围绕语言模型对话的开发环境。核心理念聚焦于“任务”为基本工作单元,而非传统代码文件或工程。开发者通过自然语言描述想实现的功能,系统将自动生成以Markdown形式呈现的计划书,细化实现步骤并动态更新。任务贯穿整个开发生命周期,自动生成和维护测试代码,持续执行测试套件以保证质量,最终通过人工审核发布至线上环境。

多任务并行处理成为可能,每个任务拥有独立上下文,实现高效切换和变更回退功能。 这一工作模型能够极大解放开发者的思维压力,特别是在面对“空白页”时。通过简化项目初始化环节,IDE提供多种面向目标的模板,涵盖SaaS平台、电商系统、RESTful接口、内容管理平台等场景。开发者无需纠结技术栈选择、环境配置等琐事,只需用自然语言描述产品愿景,IDE即自动识别意图,搭建基础框架,生成任务规划。如此一来,全新的开发流程变得直观且有弹性,推动更高频率的新项目启动与尝试。 该原型的视觉设计亦颇具创新。

相比传统编辑器以代码区为主,预览窗口成为屏幕中的核心元素。代码编写、AI对话、效果展示三者无缝融合,开发者不仅在编写代码,更仿佛与智能助理共同构建应用。实时看到变更反馈,极大提升迭代速度与交互体验。这种基于视觉实时反馈的模式,让抽象代码变得更易理解,降低入门门槛,也增强了团队协作的直观性。 IDE还集成了数据探索功能,包括原生数据库查看器和管理后台,方便开发者直接查阅数据结构和记录。内嵌智能聊天机器人能够针对数据上下文解答疑问,为数据分析提供即时支持,进一步促进编码思路与数据理解的融合。

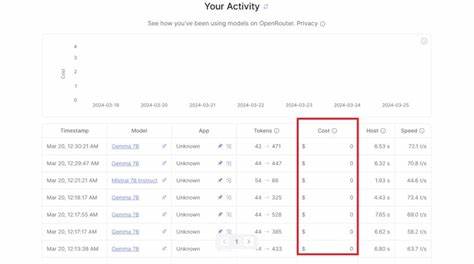

这一设计理念旨在模糊开发和运维、编码和分析之间的界限,打造一体化的开发环境。 发布管理的流程同样被重塑。传统本地开发后通过复杂步骤部署的模式被简化为单击操作。任务与应用版本直接挂钩,支持即时切换及版本回滚。设计灵感来源于支付平台的测试模式,让开发者像调整开关一样灵活切换本地与线上环境,实时查看不同数据、用户和运行状态。让环境管理返璞归真,专注业务而非工具配置。

全新IDE体现了从“打字机”向“协同工程团队”转变的理念。它倡导开发者与AI像合作伙伴般协作,通过对话不断调整、完善想法,代替传统单一的编写-调试循环。每个任务如同团队成员独立且协调地工作,推动项目系统化发展。 这一理念的形成受益于对早期工具的反思。如Coda将网页设计元素统一,Canva通过降低专业门槛推动设计民主化。如今,软件开发正处于类似的变革节点,工具应尊重并强化当前“交互性强、协同广、迭代快”的编程风格。

降低使用壁垒,促进人人参与创新,正是下一代开发环境的使命。 尽管目前这款IDE仍属原型,存在不少优化空间和架构假设,但其突破传统思路的尝试已为未来开发工具提供了宝贵借鉴。面对日新月异的技术生态,唯有拥抱对话与任务驱动的设计,方能真正释放人工智能赋能编程的潜力。总之,未来的开发环境将不再是冰冷的代码编辑器,而是智能且富有协作性的伙伴空间,引领软件开发迈入全新时代。