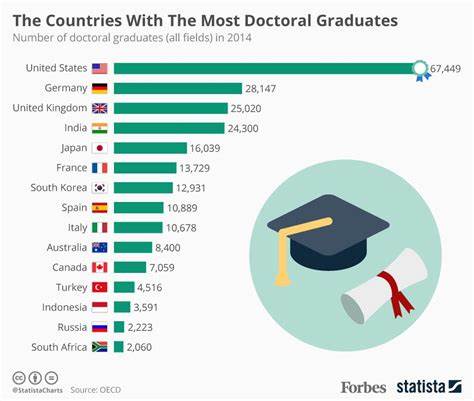

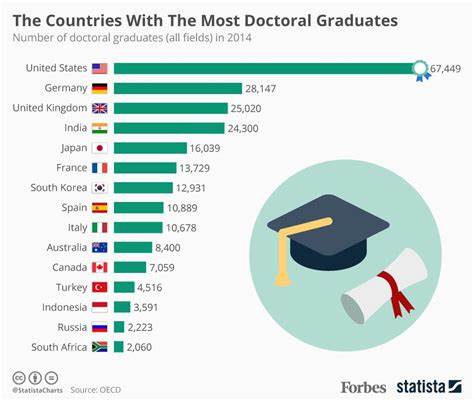

近年来,全球范围内博士学位获得者的数量呈现快速增长趋势,尤其是在中国、印度等人口大国,其博士毕业生数量更是实现了爆炸式增长。尽管博士教育普及,是知识创新和科研进步的重要推动力,但越来越多的数据和研究显示,博士毕业生的数量远远超过了传统学术岗位的需求。这一现象引出了一个关键问题:世界到底需要多少博士?换句话说,当前博士人才培养体系和未来就业市场之间是否存在结构性失衡? 传统上,博士教育被视为培养未来高校教师和科研骨干的摇篮。博士毕业生往往立志进入大学或研究机构,从事学术研究和教学工作。然而,全球学术岗位的扩张远远没有跟上博士生数量的增长。大学教职的竞争异常激烈,许多博士毕业生不得不寻求非学术领域的职业发展机会。

相比之下,博士毕业生在企业界、政府部门及非营利组织的职业发展路径往往缺乏系统性的规划和引导。 这一现象背后的原因复杂多样。一方面,科研经费的有限使得高校和研究机构难以大幅度增加教职岗位;另一方面,博士教育的内容和训练模式长期聚焦于学术研究能力,而缺乏对跨行业技能和实务经验的培养。此外,许多国家和地区将博士教育视为高等教育的顶端象征,导致招生规模逐年扩大,但对毕业生职业多元化的发展支持不足。 此外,全球化和技术变革对劳动力市场的影响进一步加剧了博士毕业生就业的挑战。新兴技术领域如人工智能、生物技术等确实需要大量高端研究人才,但这些领域对博士生的需求更偏向于具备跨学科背景和实际项目经验的人才,这与传统博士培养模式存在一定脱节。

许多博士毕业生发现,他们缺乏市场所需的软技能和商业洞察力,难以直接适应行业的具体需求。 针对上述挑战,学术界、政府以及产业界正在探索改革博士教育的多种路径。推动博士培养模式的多元化成为共识,例如加强课程设置中的职业发展指导,提供更多跨界实习和合作项目,提升博士生的沟通能力和管理技能。部分高校通过设立联合导师制度,让博士生在学术导师和产业导师的双重指导下成长,从而更好地连接学术研究与实际应用。 另一方面,公众和政策制定者也逐渐意识到,对于博士教育的定位需要调整。博士不仅仅是科研人员,更应是创新驱动型经济的重要参与者。

这要求教育体系不仅传授深度专业知识,更要培养博思维的开放性和解决复杂问题的能力,促使博士毕业生在更广泛的领域发挥作用。 对于博士毕业生个人而言,面对学术岗位供不应求的现实,积极拓展职业视野显得尤为重要。不少博士生通过提升跨领域技能和参加行业培训,成功进入高科技企业、咨询服务、金融投资甚至文化创意产业等领域。同时,不断增强对人才市场动态的了解和网络资源的积累,有助于个人职业规划更为清晰和高效。 此外,社会对于博士人才多样化价值的认可也在逐步提升。博士毕业生在政策制定、企业创新、公共管理和社会服务等方面具备独特的洞察力和科研能力,能够为社会解决复杂和系统性问题贡献力量。

这种转变顺应了知识经济和创新驱动发展的趋势,有助于缓解博士毕业生就业压力,提升整体人力资本利用效率。 总体来看,博士教育与全球就业市场之间的失衡带来了新的挑战,也催生新的机遇。未来,博士教育需要更加注重与社会和产业需求的对接,在培养学术人才的同时,强调跨界能力和多元发展路径。只有这样,博士人才的培养才能更好地服务于知识创新和社会进步,实现教育资源的合理配置。 未来博士教育改革的核心在于平衡数量与质量,强调个性化培养和职业多样化。高校应积极创新教育模式,整合校企资源,构建多层次、多样化的人才培养生态。

政府和社会各界也需共同推动相关政策,保障博士毕业生的职业发展权益,促进高端人才的合理流动。 结语是,尽管全球博士毕业生数量持续增长,学术岗位有限带来的就业压力不容忽视,但博士教育的价值远不止学术界本身。通过教育理念的更新、培养模式的改革及职业支持体系的完善,可以激发博士人才的巨大潜力,为科技创新、产业发展和社会治理贡献宝贵力量。世界所需的博士人数,不仅是一个“多少”的数字问题,更是如何培养和利用这些高端人才的系统性命题。