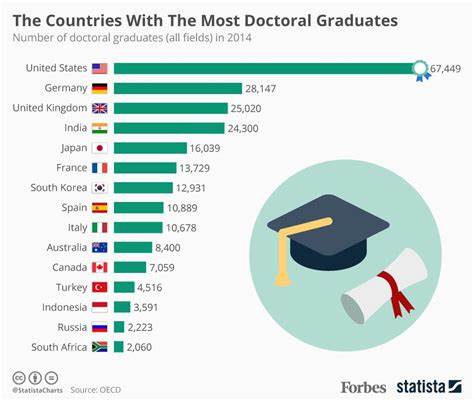

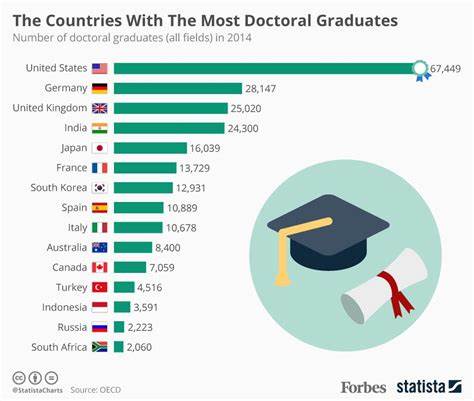

近年来,随着全球高等教育的普及和科研水平的不断提升,博士毕业生的数量呈现出持续增长的态势。特别是在中国、印度等发展中国家,博士学位获得者的增幅尤为显著。然而,与此同时,学术界能够提供的教职岗位数量却远远不足,形成了博士教育和学术岗位之间的巨大鸿沟。这一现象引发了教育政策制定者、学术机构以及博士生本人的深刻反思。博士学位不仅代表着个人科研能力的高度,也是高水平创新人才的标志。然而,博士毕业生人数的不断攀升,使得多数博士毕业生难以通过传统学术渠道找到稳定且理想的职位,这一现实挑战正在迫使全球范围内的高等教育和科研体系进行调整。

传统上,博士教育被广泛视为通往大学教职的重要阶梯,因此学术岗位的饱和直接冲击了博士毕业生的就业预期。数据表明,全球博士毕业生远超高校和研究机构所需的教职岗位数量,许多毕业生不得不面对转行或在竞争激烈的学术环境中陷入不确定的职业状态。这样的状况不仅影响了个体的职业发展,也对博士教育的可持续性提出质疑。面对这一挑战,学界和教育部门开始尝试转变博士培养的理念。越来越多的声音呼吁博士教育应当不仅限于学术研究能力的培养,还要注重跨领域知识、实际应用技能以及多样化职业路径的开拓。博士项目开始融入更多的职业指导和行业实习,帮助博士毕业生拓宽就业渠道,适应不断变化的劳动力市场需求。

除了教育内容的转型,社会各界也在积极推动对博士人才的多元化认可。越来越多的企业和机构意识到拥有博士学历的人才在数据分析、技术研发、创新管理等方面具备独特优势。这为博士毕业生提供了进入科技企业、金融机构、政府部门甚至创业领域的机会。博士不再仅仅是学术研究的代名词,而是成为多行业创新和发展的中坚力量。此外,面对博士数量与学术岗位的错配问题,部分国家和地区采取了控制博士招生规模的策略,以缓解就业压力和资源分配不均的问题。这些举措虽然有助于一定程度上稳定博士教育的质量和供需平衡,但也引发了对于未来科研创新潜力的担忧。

如何在保障人才培养质量的同时,促进合理的博士生规模成长,成为政策制定者必须权衡的重要课题。心理健康也是博士教育改革过程中不可忽视的方面。长期的科研压力和不确定的职业前景使得部分博士生面临较高的心理健康风险。更人性化的教育管理和支持机制逐渐被引入,帮助博士生调适心理状态,提升学术及职业发展的持续动力。总的来看,全球对博士教育的需求仍然旺盛,尤其是在推动科学研究和技术创新方面,博士人才发挥着不可替代的作用。然而,博士毕业生数量远超学术岗位的现实要求我们重新审视博士培养的目标与方式。

未来的博士教育应立足于多元化的职业发展,强化跨界能力的培养,促进产学研结合,提升博士人才的综合竞争力。只有这样,才能在保障学术研究质量的基础上,实现博士教育的可持续发展,满足全球社会在不同领域对高端人才的多样化需求。