随着互联网的发展和普及,网络语言的多样性和丰富性不断增加,与此同时,粗俗、冒犯性语言的传播也成为影响网络环境质量的重要因素。如何在尊重言论自由的前提下,营造一个文明、有序的网络交流空间,成为了众多用户和开发者关注的焦点。近期,一款名为PureWord的浏览器扩展工具引起了广泛讨论,它通过实时过滤和替换网络中的粗俗和冒犯性词汇,旨在打造一个更为纯净和友好的网络浏览体验。PureWord不仅提供预设的违规词汇列表,还支持用户根据需要自定义过滤词库,实现个性化的语言管理。这一创新尝试对于家庭、职场乃至公共场合的网络使用都有着潜在的积极意义。然而,纯净词汇过滤器的推出也引发了一系列关于言论自由、过滤边界以及社会影响的讨论。

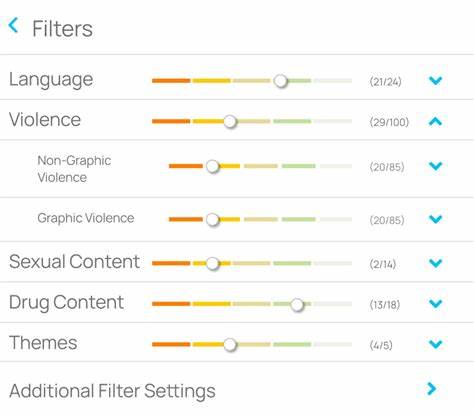

首先,在功能层面,PureWord以类似广告屏蔽的技术原理,在用户浏览网页时即时拦截和替换被设定为“不当”的词汇。这种过滤不仅涵盖了常见的脏话,更延伸到部分可能引发争议的敏感话题词汇,用户可以灵活调整黑名单和白名单,甚至设定不同的情境模式,例如“家庭模式”与“工作模式”,以满足多样化的需求。这种设计提升了工具的实用性和适应性,让用户能自主选择保护自己免受不适内容侵扰的程度。其次,从用户体验角度看,PureWord并不旨在彻底消除被过滤词汇的存在,而是将其替换成中性或用户定义的词语,同时允许用户鼠标悬停原词显示。这一设计理念类似于电影或电视中的“哔声”处理,保证了内容的基本理解不受影响,但屏蔽了直接的冒犯性表达,最大限度地兼顾了信息的完整性和语言的文明性。这种温和的处理方式获得了不少用户的赞赏,认为它既保护了心理感受,也尊重了内容价值。

此外,PureWord的开发者表示社区维护词库和基于场景的过滤策略正是未来发展的方向,体现了产品对用户反馈的重视与持续优化的态度。第三,社会文化层面上的争议也不容忽视。一些评论者指出,过滤工具若允许用户进行高度自定义,有可能被滥用为构建个人的“回声室”,筛选信息以符合自身偏好甚至极端观点,从而导致认知分裂和社会割裂。特别是当过滤范围从传统意义的粗俗语言扩展到种族、性别或政治敏感词汇时,意味着过滤不仅仅是语言净化,更关涉到价值观和信息自由的界限。这种权力下放给个体,既保障了个性化需求,也带来了潜在的社会治理挑战。如何平衡个体自由与公共利益,是技术实现之外亟需思考的问题。

与此相对,另一些声音强调,网络环境中文明交流的重要性不容忽视。过度激烈的语言表达不仅削弱了沟通效率,还可能滋生仇恨和势力对抗。诸如PureWord这样的工具,为人们提供了自主选择屏蔽不适内容的可能,有助于构建更具包容性和尊重感的网络空间。尤其是在家庭教育和职场交流等场景中,避免低俗语言暴露对于塑造健康的社会氛围意义重大。将网络语言文明化,不仅是技术问题,更是社会文明进步的体现,值得支持与推广。技术发展带来了更多选择,也意味着我们需要更科学理性的态度审视和运用。

具体到PureWord,未来的升级有望引入更智能的语境识别,借助人工智能对上下文的理解,降低误判和过度过滤的风险,实现精准而柔和的语言管理。同时,社区共建的词库能够及时反映社会变化,提升工具的包容性与前瞻性。更广泛地,透明的算法和用户隐私保护也应成为必不可少的考量,确保工具运行在开放、公平与安全的环境中。总结来看,PureWord代表了一种网络文明治理的新尝试。它通过赋予用户语言过滤的主动权,实现了对网络暴力和不文明现象的有效遏制,提升了信息环境的质量。但是,这一过程中的伦理边界、自由与限制的平衡仍然充满挑战。

持续的用户反馈、技术优化以及社会制度支持,都是这类工具能否真正发挥积极作用的关键。未来互联网环境的健康发展,无疑需要技术手段与文明自觉的双重努力,而像PureWord这样的创新工具,则是迈向这一目标的重要一步。通过共同努力,我们期待一个更为纯净、包容和谐的网络世界,使每一位用户都能在尊重与理解中自由表达,享受安全而舒适的数字生活体验。