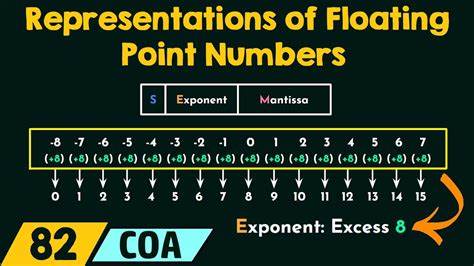

在现代计算科学与数值分析领域,浮点数的表现形式一直是学者和工程师持续关注的焦点。作为IEEE 754标准浮点数的潜在替代者,Posit浮点数以其独特的编码方式与数值分布策略,为计算带来了新的可能性和挑战。本文将围绕Posit浮点数,深入探讨其核心理念、在薄三角形面积计算中展现的优势与局限,同时剖析相关数值技巧,助力更好理解浮点数计算的根本问题与前沿发展。传统32位浮点数格式(IEEE binary32)因其在计算能力与存储成本之间的平衡,被广泛应用于通用计算。该标准采用固定长度的指数位与尾数位,确保了在指数范围内的数值精度恒定。然而,这种设计带来了固有的折衷:指数位数固定导致浮点数在极大或极小范围内的精度不均匀,数值精度在靠近1的范围内较高,而远离1的数值则精度骤降。

与之相对的是Posit数的一大特色,即采用可变长度编码与基于对数尺度的精度分布,使得Posit数在靠近1的数值区间拥有更高的精度,而远离这一区间时精度逐渐递减,形成“缠绕式”或“锥形”精度 tapering。此策略符合实际科学计算中多数重要常数与变量集中在接近1的区间这一规律,在一定程度上实现了资源的最优分配。薄三角形(thin triangle)问题是数值分析领域经典的案例,以计算Heron公式下的极端几何条件下三角形面积为例,揭示浮点数运算中因舍入误差及数值不稳定而导致的严重数值偏差。Heron公式利用三边长计算面积,其表达式为面积 = sqrt[s(s - a)(s - b)(s - c)],其中 s 为半周长。然而,当三角形一边长度微小差别时,s和各边长差值之间的运算极易导致灾难性取消(catastrophic cancellation),浮点数表达式的最后结果误差极大。深入剖析Posit浮点数在薄三角形问题上的表现,发现其相较于IEEE 754浮点数有时能有效减小误差,表现为“看似魔法”的计算准确度。

这源自Posit数在数值精密度上的“缠绕式”特点,提供了额外的有效尾数位,从而能更精准地表达计算中间量。然而,仔细分析表明,这种优势往往是通过精心设计的示例刻意“堆叠”的结果。现实中,在面对同样的数值条件,Posit并不具备神奇免疫灾难性取消的能力。在未调整算法或改用高精度计算环境的前提下,Posit与IEEE浮点数之间的优势可能并不显著。灾难性取消本质上是数学及运算算法的问题,与其张扬某一浮点格式的神奇优势,不如关注算法的稳定设计。例如,Kahan提出的改进算法,通过调整计算顺序与方法,有效减少了薄三角形面积计算中的数值误差,表现为在IEEE与Posit数格式中都获得更好的结果。

这说明改善数值稳定性的关键在于算法设计,而非单纯依赖浮点格式。Posit浮点数在另一些特殊数值表达场景中展现出明显优势。其动态变化的指数和尾数长度结构,使其能够以较少的位数更精确地表示某些数值,尤其是接近中间区间的实数。这对于科学计算中常见的数据分布规律是一种优势。此外,Posit数的设计理念引入了“quire”——一种高精度累加器,能够实现准确的点积和矩阵乘法等线性代数运算,尤其在需要减少累计误差的情境中表现优异。尽管如此,Posit数也存在硬件实现复杂度较高、部分数值区间精度波动较大以及尚未被广泛标准化的问题。

IEEE 754标准凭借几十年的广泛应用和硬件支持,依然是工业界和科研领域的基准。关于浮点数误差分析,不少研究强调了“问题的条件数”和“算法的稳定性”的重要性。一个数学问题本身的条件数决定了输入微小扰动对结果的放大程度,是纯数学性质。算法的稳定性则衡量计算过程中舍入误差对最终结果影响的控制能力。无论采用Posit还是IEEE浮点格式,若面对的是高条件数问题或不稳定的算法,误差都将难以避免。现代数值计算方法还借助高精度扩展、间接算法调整及误差补偿机制,如浮点展开(floating point expansion)和分层运算技术,提升整体计算的准确性。

总的来说,Posit浮点数作为新兴数值表示方式,以灵活的数值表达、对中心区间更优的精度配置,在一些特定问题和应用领域展现出潜力。薄三角形问题等典型数值分析实例揭示了浮点计算中的根本挑战——灾难性取消与舍入误差,但也表明单靠数值格式难以完全解决根本数学难题。推广和应用Posit技术,需要配合稳定算法设计及高精度辅助运算,方能发挥最大效能。业内正在针对Posit硬件实现优化和标注化制定展开持续研究。未来,随着硬件架构改进和软件生态完善,Posit数极有可能在科学计算、人工智能、图形处理等领域成为表现优异的选择,推动数值计算迈出新步伐。理解Posit数的设计思路及其局限,对数值工程师来说至关重要,能够避免陷入浮点陷阱,提升程序的稳定性和准确性。

不断学习和应用数值分析的基础理论,结合新兴浮点数格式,才能真正驾驭复杂的科学与工程计算挑战。