在数字阅读日益普及的今天,电子书市场竞争异常激烈。亚马逊Kindle凭借庞大的用户基础和完善的生态系统长期占据主导地位,而Kobo作为亚马逊之外为数不多的优质替代选择,因其开放和作者友好的政策赢得了不少作者和读者的青睐。然而,随着人工智能技术被日益广泛地引入电子书平台,Kobo近期修改的服务条款引发了自出版作者群体的担忧,或将对其作为优质Kindle替代品的地位造成冲击。 Kobo是乐天集团旗下的电子书和阅读器品牌,以提供开放、灵活且作者友好的环境出名。对于许多未能进入或选择绕开传统出版渠道的自出版作者而言,Kobo Writing Life平台不仅提供了销售作品的渠道,还给予了相对合理的分成比例——售价达到2.99美元以上时作者可获得70%的版税收入,这在市场内具有相当的吸引力。相比之下,Kindle Direct Publishing虽然提供两种版税选择,但复杂的费用计算和限制条件使作者更倾向于针对目标市场和作品性质做出选择。

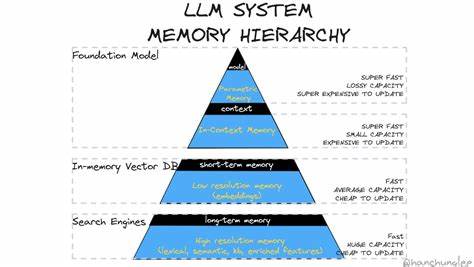

但2025年6月,Kobo突然更新了其自出版平台的服务条款,引入了允许平台利用人工智能技术处理作者作品的新条款,这一调整未提前与作者社区充分沟通,令许多长期使用该平台的作家感到措手不及和不安。根据新条款,Kobo强调并不打算使用作者的作品来训练生成型人工智能模型,但保留了通过AI技术来“阅读、分析和处理”写作内容的权利,具体包括提升作品的发现性、生成推广内容、辅助筛选上架作品以及提供个性化的阅读辅助功能。 这一变化带来的最大疑问是,作者的作品究竟会被如何使用,以及他们在其中拥有多少控制权。首先,使用AI自动标记书籍类型和生成读者推荐,虽然理论上能使读者更容易发现喜欢的作品,但自动分类错误可能导致作品被归入不符合作者预期的类别,影响读者的阅读体验和作者的市场表现。此外,有AI生成的宣传语或摘要如未经过作者审核,内容可能出现事实错误甚至误导性的叙述,极大影响读者对作品的期待和作者与读者之间的信任关系。 实际上,亚马逊于今年四月开始在Kindle平台应用人工智能生成图书摘要,虽然该功能旨在方便读者记忆和回顾阅读内容,但部分作者反映其中存在不准确的“幻觉”问题,即AI生成的回顾内容与实际故事有出入。

这一经历使Kobo作者群体更为敏感,担心同样的功能在自己的作品中出现类似问题。由于自出版作者往往与读者保持紧密互动,任何由AI引发的误解可能迅速激化读者反馈,影响作者的声誉和作品销量。 Kobo CEO Michael Tamblyn在社交平台公开回应了有关服务条款变更的质疑,强调公司采取了审慎和尊重版权的态度。他解释称Kobo并无意将作者作品用于训练AI模型或生成新的内容,更希望利用AI简化作品审核流程并改善读者-作者的匹配速度。然而,对于具体技术细节和所采用的人工智能模型,Kobo并未披露更多信息,留给作者的不确定感依旧存在。 行业内的专业组织如美国作家协会则建议作者应明确拒绝将自己作品用于生成型人工智能训练,保障知识产权和创作权益。

虽然Kobo承诺不会将作品用于训练,但其使用AI技术分析和处理内容的方式是否会激起类似知识产权的争议,仍是未知数。社会舆论中对目前大规模语言模型未经授权训练版权作品的质疑和法律诉讼愈加严峻,这无疑给所有电子书平台带来压力。 在其他电子书平台方面,苹果的Apple Books仅允许作者自愿选择使用AI生成的有声书,提供较大自主权;而巴诺书店旗下的Press平台目前尚未引入任何AI产品。相比之下,亚马逊是目前市场上最为“积极”地将生成式AI功能商业化的玩家,尽管如此,其作家群体也深感不满。 Kobo长期以来以其相对透明和尊重作者的态度赢得了许多自出版作者的支持,作者们希望Kobo能维持其亲作者的品牌形象,以区别于亚马逊的激进AI策略,并继续为作者和读者营造良好的生态。很多作者坦言,他们在面对是否继续在Kobo发布作品的难题时感到左右为难,因为下架或转换平台耗时耗力,且涉及所有链接和广告的调整,同时可能影响长期积累的读者基础。

随着人工智能技术的不断发展和应用日趋普遍,各大电子书平台都在探索如何将其整合进产品和服务之中,兼顾提升用户体验和保护创作者权益成为一大挑战。Kobo此次的条款更新,虽展现出一定的创新尝试,却因缺乏充分的沟通和保障措施,触发了作者们对作品被误用、版权被侵犯及未来收益受损的焦虑。要想在竞争激烈的电子书市场中保持优势,Kobo不仅需加速技术落地,更应积极搭建与作者的沟通桥梁,完善申诉和修改机制,确保AI辅助服务的透明和公平。 展望未来,电子书行业将在人工智能的帮助下实现更加智能化的内容推荐和个性化服务,但如何平衡技术进步与保护内容创作者权益,将是包括Kobo在内的所有平台必须认真面对的课题。作者对平台的信任和支持是电子书生态繁荣的基石,唯有建立在公正尊重上的合作关系,才能推动数字阅读产业走向更加光明的未来。