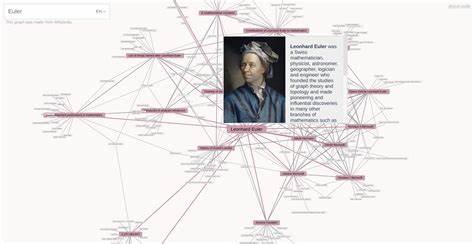

在数字信息爆炸的时代,维基百科作为全球最大的在线百科全书,不仅汇聚了广泛且丰富的知识,还通过页面之间的链接构成了庞大的信息网络。理解和分析这些链接关系,对于信息检索、数据分析、知识图谱构建等领域意义重大。近期在技术社区Show HN上线的一款开源项目为用户提供了可视化.wikipedia链接图的工具,让人们能够直观地看到不同条目之间的连接关系,进而挖掘隐藏的信息模式和关系结构。维基百科页面之间的超链接构成了庞大的网络节点和边,传统的文本浏览很难揭示这些网页之间的复杂关系。通过该开源可视化工具,用户可以将某个主题词条设置为根节点,动态展开其相关链接,从而形成一个互动的图形网络。这样的图形不仅提升了知识的可读性,也方便用户对特定领域进行结构化研究。

开源项目支持多种交互操作,比如拖拽节点移动、展开或折叠节点以及设定新的根节点。颜色编码系统也十分丰富,能标识根节点、重要节点、优质页面和缺失链接等不同类别,帮助用户快速识别信息的重点与缺口。这对于学者在进行文本分析和领域知识梳理时提供了极大的便利,同时也能辅助内容创作者发现潜力主题和相关链接,提高内容的深度和广度。在技术层面,该项目利用现代前端技术实现了流畅的用户体验和实时数据加载,确保无论链接规模多大,都能保持良好性能。更值得关注的是,项目采用开源许可,代码库公开在GitHub上,鼓励全球开发者参与改进和个性化定制,这不仅增强了工具的适用性,也构建了一个持续迭代的生态系统。此外,借助该工具还可以观察到维基百科页面的“缺失链接”现象。

这种缺失指的是某些关键词理应链接至相关条目,但页面上却没有设置相应超链接。可视化图中这部分节点通常会用特定颜色标识,提醒编辑者和研究人员关注这些隐性关联机会,促进维基百科内容质量的提升。该工具同时适用于多语言维基百科的分析与对比研究。通过不同语言版本条目之间链接的可视化,用户能洞察跨语言知识传播的模式和差异,促进跨文化信息交流。面对结构化数据日益重要的趋势,该可视化项目具备极大的扩展潜力。未来可以与知识图谱、机器学习模型结合,提供更智能的推荐和探索功能,助力人工智能领域的自然语言处理和知识抽取任务。

作为研究人员或知识爱好者,利用这款工具能够极大提升对维基百科内部信息架构的理解,使得海量内容不再是碎片化的信息堆积,而是清晰的知识网络。无论是学术研究、内容创作,还是教育培训,均能从中获益。总之,这款开源的维基百科链接图可视化工具不仅展现了现代信息技术在知识管理领域的应用前景,也为用户提供了全新的视角去探索全球最大知识库中的隐秘关系。随着功能不断完善和社区的壮大,它必将成为学习、研究和创新的重要助力,让更多人以更高效、更直观的方式接近和理解人类知识的浩瀚海洋。