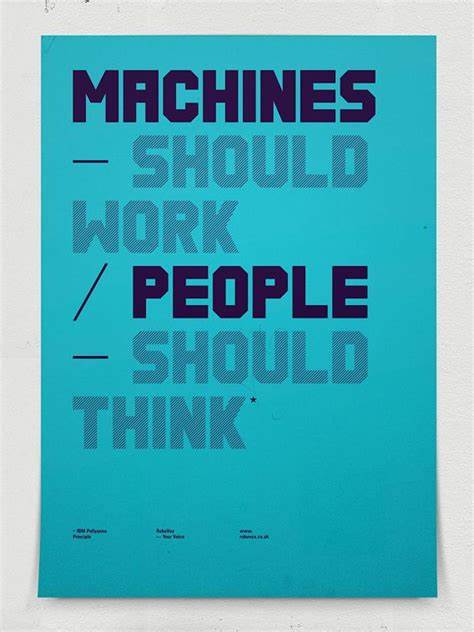

随着科技的飞速发展,机器已逐渐成为推动社会进步的重要力量。在过去的几十年中,自动化设备和智能系统取代了大量传统的体力劳动,使得工作效率得到极大提升。如今,机器不仅仅是简单的工具,更是在复杂环境中实现自主决策和执行任务的智能体。然而,面对机器能力的不断加强,人类的角色也在悄然发生深刻变化。现代社会的趋势逐渐明晰出一个观点:机器应承担繁重和重复性的工作,而人类应专注于思考、创新与决策。 机器承担繁重任务的优势主要体现在高效率、精确性和持续性方面。

无论是制造业中的自动化生产线,还是物流领域的智能分拣系统,机器都能够持续不间断地工作,且出错率远远低于人类。同时,机器不受疲劳、情绪影响,可以在恶劣环境下承担高危作业,保障人类安全。随着人工智能技术的进步,机器甚至能够完成某些需要复杂判断的任务,如图像识别、自然语言处理和数据分析,极大缓解了人类在信息过载和决策压力中的负担。 机器的普及和智能化,让人类摆脱了繁重单调劳动的束缚,可以将更多时间和精力投入到创造性思维上。这种转变不仅提升了生产力,也促进了职业结构的变革。以往依赖体力的工种逐渐减少,知识密集型、创新驱动型工作比例上升。

在科技、艺术、教育、管理等领域,人类依然拥有不可替代的优势——创造力、情感共鸣、道德判断和战略思考。 人类独特的思考能力是推动社会进步的核心动力。机器虽然强大,却缺乏真正的意识和价值观,难以理解人类丰富的情感与道德标准。人类应利用机器带来的便利,专注于深度思考、批判性分析与跨学科创新,推动社会的可持续发展。教育体系也应顺应这一趋势,培养学生的创造力、问题解决能力及适应未来变化的素养。 此外,机器与人类的协同工作模式将成为主流。

通过智能辅助系统,人类的决策过程更加科学和高效。比如在医疗领域,人工智能辅助医生诊断,提高了诊断准确率和治疗效果;在金融领域,智能算法帮助分析市场风险,辅助投资决策。这种“人机结合”的方式,不仅发挥了机器的计算优势,也利用了人类的判断力,实现了互补和共赢。 然而,机器取代某些工作岗位也带来了一些社会挑战。部分低技能工作者面临失业风险,社会需要通过职业培训、再教育和社会保障机制,帮助劳动力转型。同时,也要关注人工智能伦理问题,确保技术发展符合人类价值观,避免算法歧视和隐私泄露等风险。

未来的社会将在“机器工作,人类思考”的理念指引下,迈向智能化与人文关怀更加融合的新时代。技术进步将解放人类劳动力,同时揭示新的发展潜力和创新空间。人类的思维能力、情感智慧、道德伦理在社会治理、文化传承和科技创新中将发挥越来越重要的作用。只有正确处理机器与人类的关系,最大化各自优势,才能打造一个更加繁荣、公平且有温度的社会。 总的来说,时代呼唤人类从机械的劳动者转变为智慧的创造者。机器承担繁重且重复的工作,人类将有更多机会追求理想,实现自我价值,推动文明持续演进。

面对这一历史机遇,我们应积极拥抱技术变革,提升自身能力,开创人与机器和谐共生的美好未来。